한반도 철기문화 원류 ‘달천철장의 비밀’

- 가

울산발전연구원 탐구서 발간

홀대한 문화사적 가치 재조명

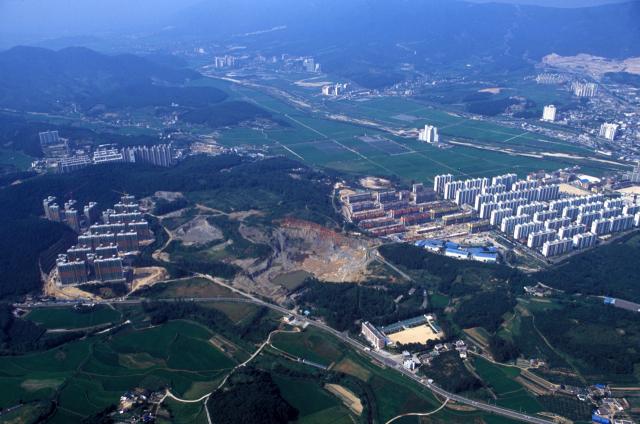

달천광산의 2002년 모습(상)과 2020년 모습(하). 울산발전연구원 제공

달천광산의 2002년 모습(상)과 2020년 모습(하). 울산발전연구원 제공

21세기 디지털 혁명과 같았던 고대 제철산업. 그렇다면 한반도 제철 발상지는 흔히 알려진 대로 ‘철의 왕국’ 가야의 발상지 김해일까, 아니면 ‘2000년 광산’ 달천철장의 주 무대 울산일까?

울산발전연구원이 우리나라 철기문화의 산실 울산 달천철장을 둘러싼 수수께끼 같은 논란과 역사적 의미를 다룬 탐구서 『한반도 철기시대 살찌운 2천년 통조림』을 펴냈다. 울산학연구센터 김한태 전문위원이 광산의 내막을 장기간 추적해 한 권의 책으로 엮었다. 이 책은 톡톡 튀는 제목처럼 삼한시대부터 이어진 달천철장의 깊은 역사성에 방점을 두고 그간 소홀히 여긴 문화사적 가치를 되짚어 본 종합 보고서다.

저자는 특히 “50년 이상 다퉈온 진한(신라)-변한(가야)의 제철역사 특허권 분쟁의 최종 권리가 울산 달천에 있음”을 강조한다. 책에 따르면 지금까지 고대 제철 발흥지는 진한(辰韓) 사로국인지 변한(弁韓) 가야국인지 분명치 않다. 어떤 학자는 울산 달천광산 일대라고 주장하고, 또 어떤 학자는 김해가 철의 왕국이라고 주장한다. 이 혼란은 중국 역사서가 한반도의 고대 제철산업장을 기술하면서 변한과 진한을 구분하지 않고 변진(弁辰)으로 뭉뚱그려 놓았기 때문이다. 또 일제 강점기에 역사를 배운 학자들이 역사서를 쓰면서 임나일본부설을 절충해 섞어 놓은 탓이다. 그런데 1980년대 들어 금속분석을 통해 ‘변진 국출철(國出鐵·나라에서 철이 나온다)’의 실체를 밝히는데 바짝 다가섰다. 김해 지방에서 발굴한 철제유물에서도 비소가 검출되면서 그 철의 원산지가 울산 달천광산임을 깨달았다. 고대 제철품에서 비소가 검출되는 것은 달천광산 철광석으로 만든 것 뿐으로 알려져 있다. 그러니까 비소가 일종의 역사 특허권 분쟁을 푸는 핵심증거가 된 것. 김 위원은 “이 분쟁만 매듭되면 교과서도 수정되고 나아가 몇몇 연구자들이 개척하는 ‘쇠부리길’과 ‘아이언 로드’의 출발점도 밝힐 수 있다”며 “한반도 제철 발상지라는 역사·문화적 권리는 울산 달천광산에 주는 것이 마땅하다”고 주장했다.

울산발전연구원이 발간한 『한반도 철기시대 살찌운 2천년 통조림』.

울산발전연구원이 발간한 『한반도 철기시대 살찌운 2천년 통조림』.

붉은 흙이 드러난 달천광산. 검붉은 토양은 철이 풍화된 가루가 흙에 많이 함유됐기 때문이다. 울산발전연구원 제공

붉은 흙이 드러난 달천광산. 검붉은 토양은 철이 풍화된 가루가 흙에 많이 함유됐기 때문이다. 울산발전연구원 제공

책은 삼한시대 석탈해-조선 초엽 이종주-조선 중엽 이의립-광복 이후 대한철광개발주식회사까지…8만 6000평 달천철장을 거쳐 간 문화 영웅들의 발자취를 더듬고 다양한 역사적 쟁점을 이채롭게 풀어냈다. 저자가 각종 사료와 광산 근무자들의 증언을 토대로 달천철장의 원지형을 복원, 제2의 광체를 추정한 것은 성과로 꼽힌다.

달천철장이 ‘도깨비의 본산’이란 시각도 꽤나 흥미롭다. 신라 제4대 왕 석탈해가 달천철장 최초의 대장장이이자 원조 도깨비라는 얘기다. 저자는 선행 연구자들의 논문을 인용·분석해 “달천광산은 석탈해에 의해 철광석을 공급하는 원산지로 개발됐고 인근 동대산맥을 중심으로 이른바 ‘쇠부리특화산단’을 형성했다”고 소개했다. 여기에 도깨비의 속성이나 언어에 깃든 기원도 다채롭게 곁들였다. 예컨대 도깨비의 원래 이름은 ‘두두리(豆豆里)’, 또는 ‘두두을(豆豆乙)’인데 ‘두드린다’는 동사적 행위에서 변천했다는 것이다. 두드린다는 것에서 도깨비방망이를 연상하는데 아무런 장애가 없다. 그리고 ‘두두리’나 ‘두두을’과 맥락이 닿은 지명이 있는 곳은 어김없이 옛적 철을 다룬 흔적이 있었다고 했다. 달천 일대 지배세력인 석탈해가 붉은 흙에서 쇠를 만들어내는 모습이 도깨비방망이처럼 신묘하게 느껴졌을 법하다.

1960년대 후반 달천광산 임원들이 현장을 둘러보는 모습. 울산발전연구원 제공

1960년대 후반 달천광산 임원들이 현장을 둘러보는 모습. 울산발전연구원 제공

달천철장은 석탈해가 쇠를 뽑기 시작한 이래 2002년까지 캤다고 한다. 현재 고대의 역사를 간직한 땅은 몇십 년 사이 개발 열풍에 밀려 대부분 사라졌고, 광산의 흔적이 자투리나마 남아 있다. 아직도 이곳의 흙 부스러기에 자석을 갖다 대면 검은 입자가 들러붙는다. 저자는 “해외에서는 오래전 폐광된 소금광산을 문화자산으로 자랑하고, 솔로몬왕의 구리광산이 발견됐다고 대서특필한다”며 “달천광산은 장소의 혼(Genius Loci)이 남다른 곳이다. 지금이라도 철장에 대한 가치를 자각하고 역사·문화적 DNA를 되살려 보려는 노력을 기울여야 한다”고 말했다. 이 책은 우리에게 한 가지 질문을 던진다. ‘이런 귀중한 제철유적을 더는 관리하지 않는다면 과연 문화민족이라 할 수 있을까?’

권승혁 기자gsh0905@busan.com

권승혁 기자 gsh0905@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스