“삶과 시는 이쪽과 저쪽, 숨긴 반쪽을 다 아우르는 것”

- 가

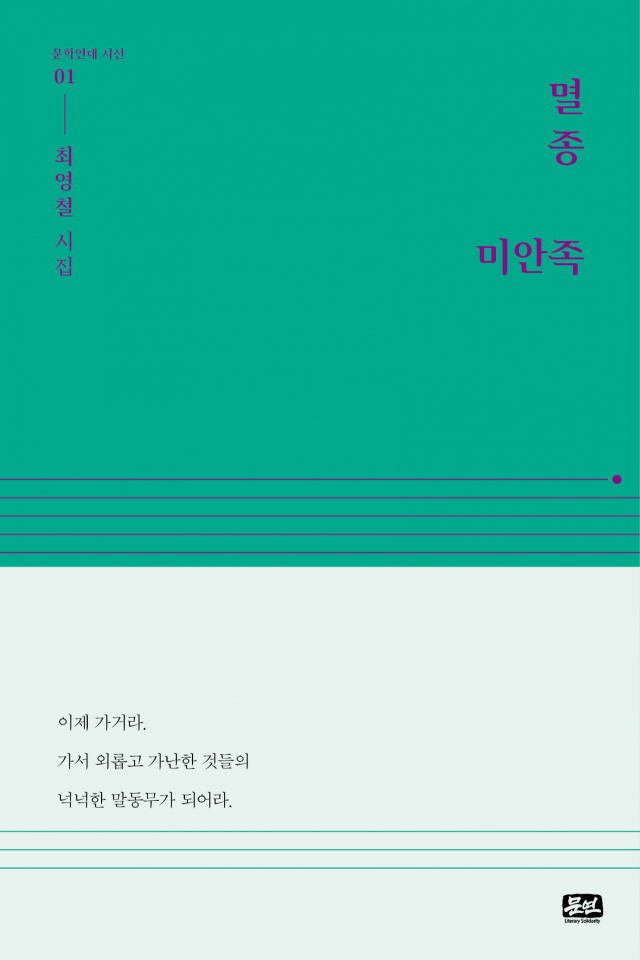

최영철 13번째 시집 ‘멸종 미안족’ 출간

“너무 큰 답안지 위에 써내려가는

슬픔·통곡·근심 등 삶이 곧 시가 돼”

“드디어 반백이고, 구부정해졌고, 가팔라졌고, 헉헉거리면서 이따금 발을 동동 구르며 저편 고갯길을 바라보고 있다”는 최영철 시인. 문연 제공

“드디어 반백이고, 구부정해졌고, 가팔라졌고, 헉헉거리면서 이따금 발을 동동 구르며 저편 고갯길을 바라보고 있다”는 최영철 시인. 문연 제공

시는 무엇인가. 최영철 시인은 시를 ‘살아온’ 사람이다. ‘시를 산다’는 것은 무엇인가. 최근 출간된 그의 열세 번째 시집 <멸종 미안족>(문연)에는 시가 무엇인지에 대한 스케치 같은 문장들이 있다. 그에 따르면 시는 ‘끊임없이 일어나는 갈팡질팡의 상념들을 밑거름으로 숙성되는 것’이다. 그러면 되겠다. 그러나 그 정도가 아니다. ‘아흔아홉 밤의 만행’(11쪽)이다. 수많은 시간과 숱한 과정의 온갖 수행 같은 거라는 말이다. ‘수수만년 안에 끝나지 않을 (…) 부끄러운 고행’(64쪽)이라는 거다.

그의 엄살, 고행, 연륜에 따르면 시는 ‘너무 큰 답안지’다. ‘가슴 설레는 바람에 먹먹한 하늘 뚫릴 때까지 눈물 글썽이며 쓴다 한숨 자고 일어나 다시 보면 오리 궁둥이 뒤뚱뒤뚱 말더듬이 우물쭈물 기가 막혀 기가 차 저만치 내팽개치고 쓴다 아무도 닿지 못한 허허벌판 아무도 버림받은 적 없는 광야에 남아 쓴다 오리무중 우왕좌왕 머뭇머뭇 곧추 나아갈 길 하나 열리려나 쓴다’(38~39쪽). 뭔가를 쓴 줄 알았는데 자고 일어나 보니 아무것도 아니어서 내팽개치고 다시 쓰는 것이, 허허벌판 광야에 혼자 서 있는 것이, 그렇게 답 없는 답을 모색하는 캄캄한 과정이 시 쓰는 일이다. 그런 시 쓰기를 통해 이룰 수 있는 것은 아무것도 없다. 망각에 묻힐 것이기 때문이다. ‘망각에 묻힐 것이라 (…) 오랜만에 처음이자 마지막 함성이 자취도 없이 사라질 것이라 쓴다’(38쪽)는 것이다.

시 쓰는 일을 폼 나는 일로 여기면 오산 중의 오산이다. ‘멀리서 볼 때 참 온화했으나 가까이 보니 계속 제 오장육부를 쥐어짜’거나 ‘쉬지 않고 제 따귀를 철썩철썩 후려치’(39쪽)는 것이 시 쓰기다. ‘슬픔만이 시가 되네 / (…) / 온데 긁히고 조각날 피멍투성이 / 벌벌벌 떨고 있지만 어디서도 불러주지 않아 / 시리고 차가워진 절망만이 통곡만이 / 어두컴컴 헛웃음만이 시가 되네 / (…) /오래 씹고 깨물어야 진액이 우러나는 / 억하심정 근심만이 시가 되네’(‘시는 어디서 오는가’ 중에서).

정말 그러한가. 시와 삶에는 이쪽과 저쪽, 명암이 있다. 이를테면 달의 상현과 하현 같은 거다. 시 ‘상현달이 하현달에게’는 그것을 포착한다. ‘내 허방을 그대 어스름이 품고 / 그대 날선 비수를 내 은둔이 거머쥐었습니다 / 그렇게 먼 먼 다음 생에 또 만나 / 내가 이리 기우뚱하면 그대가 저리 기우뚱해 / 이윽고 안에 숨긴 반쪽끼리 얼싸안고 / 수수만년 바퀴를 돌고 돌아 / 우리 하나의 둥근 달이 되어 있을 겁니다’(54쪽). 이쪽과 저쪽, 빛과 그림자, 상현과 하현은 아주 나중에 하나의 둥근 달로 만나게 되는 거란다. 이런 데 시와 삶의 비밀이 깃들어 있을 거다. 광야에 서 있어야 한 줄을 쓸 수 있지만 그 한 줄은 아무것도 아니라는 거다. 그런 허허로운 자세를 견지해야 허방이 어스름을 품듯이 나중에 ‘숨긴 반쪽’끼리 서로 얼싸안을 수 있다는 거다.

그는 ‘1956년’에 태어났다. 그해는 시인 박인환과 화가 이중섭이 죽었던 해이며, ‘정신은 모더니티였고 몸은 리얼리티였던 한 시절’(19쪽)이었다. 모더니즘과 리얼리즘이 교차하던 그해에 태어난 것처럼 ‘서정적 리얼리즘 시’라는 그의 시에도 모더니즘의 기미들, 숨긴 반쪽이 어른거린다. 하지만 그의 시가 크게 배우는 것은 ‘자연’이다. ‘귀 씨들이 몰려와 말줄임표로 / 뚜라미 뚜라미 운다 / 뚜라미는 바다 건너 집 나간 귀 씨 집 자식 / 비뚤어진 자식새끼 두들겨 패고 / 돌아서서 내쉬는 구성진 한숨 / 뚜라미 뚜라미 밤바다 흰 잇몸 / 열렸다 닫히는 소리’(‘귀뚜라미 노래’ 중에서). 귀가 뚫려야지 귀뚜라미 소리가 들리는 것처럼 자연에 눈을 떠야 모던 시도 제대로 쓸 수 있는 건 아닐까. 숨긴 반쪽, 생각과 얼의 그림자가 서로 얼싸안아야 하는 것이다. 이번 시집에는 삶을 긍정하는 성숙한 유머·웃음의 시들이 많은데 그러니까 그 웃음의 숨긴 반쪽은 슬픔이고 아픔일 것이다.

그는 말한다. ‘나는, 드디어, 마침내, 반백이고, 구부정해졌고, 가팔라졌고, 헉헉거리고 있고, (…) 이따금 발을 동동 구르며 저편 고갯길을 바라보고 있고’(‘아흔아홉 개의 정류소를 지나’ 중에서). 그리고 ‘죽음이란 고단한 삶을 덮어주는 솜이불 같은 것 (…) 너무 버거운 걸 지고 왔으니 (…) 침침한 길을 히죽이 웃으며 지나간 우둔한 사내였으니 망각에 들어 비로소 자유를 얻을 것이네 (…) 모처럼 볕살 따스하거든 (…) 끝내 하지 못한 몇 마디 중얼거림이라 여겨 주시게’.(‘ 밤에 쓰는 사전장례의향서’ 중에서). 삶과 시는 별것 아니지만 이쪽과 저 너머를 다 아우르는 것이다. 히죽이 웃으며 지나가는 우둔한 사내가 그런 말을 하고 있다.

최학림 선임기자 theos@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스