[네안디지탈(脫)인 ②] 불멸의 종이, 만세!

- 가

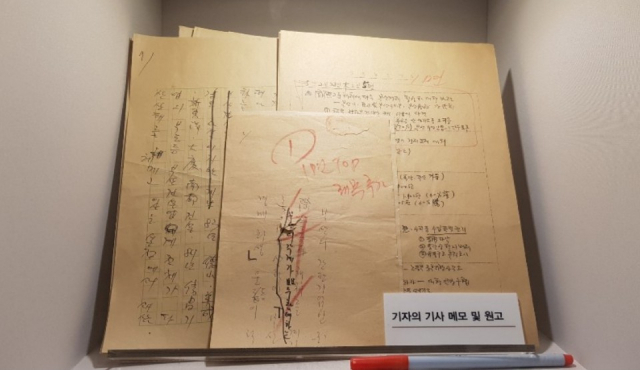

<부산일보> 신문전시관에 전시돼 있는 꼬마원고지.

<부산일보> 신문전시관에 전시돼 있는 꼬마원고지.

회사의 한 선배한테서 들은 ‘전설’ 같은 이야기다. 노트북 컴퓨터 보급 전 꼬마원고지로 기사를 쓰던 시절이었다. 기자들은 200자 원고지의 절반도 안 되는 격자 수의 꼬마원고지로 세로 쓰기를 했다.

당시 연차가 얼마 되지 않았던 선배는 단신 기사 한 편 완성하느라 끙끙거렸지만, 데스크의 빨간 펜 ‘첨삭질’이 더 고통스러웠다고. 데스크가 무자비하게 휘두른 빨간 펜 공격을 받은 꼬마원고지는 핏방울이 뚝뚝 떨어지듯 참혹한 모습이었다.

절정은 여기서부터다. 어떤 데스크는 형편없는 글에 화를 주체 못하고 꼬마원고지를 북북 찢어 얼굴에 뿌렸다고 하는데. 눈처럼 내리는 꼬마원고지 조각이 얼굴에 달라붙을 때 기분이 어땠을까. 지금 그런 일이 벌어진다면 ‘직장 내 괴롭힘’으로 신고하기 딱 좋을 사례다.

■그 많던 꼬마원고지는 어디에

<부산일보> 기자들에게 노트북이 지급되기 시작한 시기는 1990년대 중반부터라고 한다. 입사 이후 노트북만 사용해온 터라 말로만 듣던 꼬마원고지 실물을 확인해보고 싶었다.

어딘가 ‘생존’해 있을지 모를 꼬마원고지를 찾아 작심하고 편집국 구석구석을 뒤졌으나 통 보이지 않았다. 한참 뒤 꼬마원고지를 발견한 곳은 <부산일보>가 운영 중인 ‘신문전시관’. 슬프게도 꼬마원고지는 이미 박물관에 가 있었다.

<부산일보> 편집국 중앙에 있는 ‘에어슈터’. 지난해부터 사용이 전면 중단돼 박물관에 갈 처지에 놓였다.

<부산일보> 편집국 중앙에 있는 ‘에어슈터’. 지난해부터 사용이 전면 중단돼 박물관에 갈 처지에 놓였다.

편집국에는 박물관에 보내야할 물건이 하나 더 있다. ‘에어슈터(공기 수송관)’라는 이름의 기계다. 캡슐 모양 플라스틱 통에 꼬마원고지, 사진 등을 에어슈터에 넣어 화상부 등이 있는 아래층으로 내려보내야만 조판 작업을 진행할 수 있었다. 강한 공기압을 넣어 통을 보낼 때 나는 “펑” 소리는 고요한 편집국에서 울리는 ‘죽비 소리’ 같았다. 에어슈터는 지난해부터 모든 제작 과정을 디지털화한 통합CMS(콘텐츠 관리 시스템)가 도입되면서 사용이 중단됐다. 편집국 중앙에 떡하니 자리 잡은 에어슈터가 아직까지는 어색하지 않지만, 선배들의 땀과 숨결이 서린 이 기계의 운명이 앞으로 어찌 될지 아무도 모를 일이다.

편집부의 한 기자가 에어슈터를 두고 했던 말이 귓가에 맴돈다. “앤티크 소품이라고 생각해라 마. 클래식한 분위기도 나고 좋타아이가.”

■유물에 집착하는 네안디지탈인들

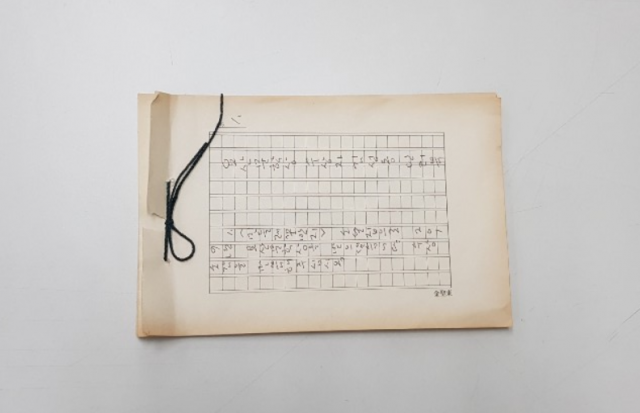

김성동 작가의 원고지. 김 작가는 소설을 끝까지 지켜야 할 ‘가내수공업’으로 규정했다.

김성동 작가의 원고지. 김 작가는 소설을 끝까지 지켜야 할 ‘가내수공업’으로 규정했다.

꼬마원고지는 아니지만 옛날 원고지를 손으로 직접 만질 수 있는 기회가 왔다. 지난해 10월 <민들레꽃반지>로 제36회 요산김정한문학상을 수상한 김성동 작가가 당시 수상 소감을 원고지에 직접 적어 편집국으로 보낸 덕분이다.

가로 23cm 세로 15cm인 김 작가의 200자 원고지는 문구점에서 구입할 수 있는 200자 원고지 크기의 70% 수준이었다. 빛 바랜 원고지에서는 오래된 종이 특유의 달콤한 냄새가 났다. 원고지 귀퉁이마다 김 작가 이름이 한자로 표시돼 있었다.

원고지를 쓰는 이유가 궁금해 그에게 연락했다. 김 작가는 “원고지가 이렇게 빨리 사라질 줄 몰랐다”고 했다. “처음부터 원고지로 글 쓰기를 시작했어요. 컴퓨터로 글을 써보려고 했는데 기계가 나한테는 맞지 않더라고요.”

그는 이어 컴퓨터로 작성하는 글의 한계를 이렇게 지적했다.

“기계로 글을 쓰니 작가들 개성이 다 사라졌어요. 원래 우리 문장은 출렁이는 음악성이 있는데, 컴퓨터로만 글을 쓰니 단문만 선호하고 있어요. 어휘도 빈곤해지고요. 요즘 글을 보면 ‘모르스 부호’같다는 느낌이 들어요. 소설은 말이죠, 끝까지 지켜야 할 ‘가내수공업’이에요.”

이메일도 사용하지 않는다는 진정한 ‘네안디지탈인’ 김 작가. 그는 네안디지탈인 2편이 신문으로 나오면 우편으로 부쳐줄 수 있는지를 기자에게 물었다. ‘디지털 프리’ 아날로그 감성을 지향하는 네안디지탈인은 아이러니하게도 온라인 전용 기사라 프린터로 출력해서 우편으로 보내드리겠다고 했다.

부산 남구의 한 서점에 있는 다이어리·플래너 코너 모습.

부산 남구의 한 서점에 있는 다이어리·플래너 코너 모습.

지난달 23일 서점의 다이어리·플래너 코너에서도 다양한 ‘네안디지탈인’들을 만날 수 있었다. 이주현(45·여) 씨는 새해마다 어김없이 다이어리를 구입하고 있다. 다이어리에 업무 일정을 기록하는 게 한눈에 보기 쉽다고. 스마트폰 일정관리 앱은 어떠냐는 질문에 “종이에 써야 기억에 오래 남는다”고 답했다.

올해 초등학교 6학년이 되는 김나연(12), 이수진(12) 양에게는 다이어리가 그들만의 공간이다. 일기를 적고, 스티커 등으로 공간을 예쁘게 꾸미는 데 애착을 갖게 됐단다.

둘이 꼽은 다이어리의 큰 장점이 또 있었다.

“스마트폰 들여다보면 엄마한테 잔소리 들어서 속 편하게 다이어리를 써요.” 너희들을 차세대 네안디지탈인으로 임명하노라.

■종이 위에 쓰는 글, 성취감도 100배

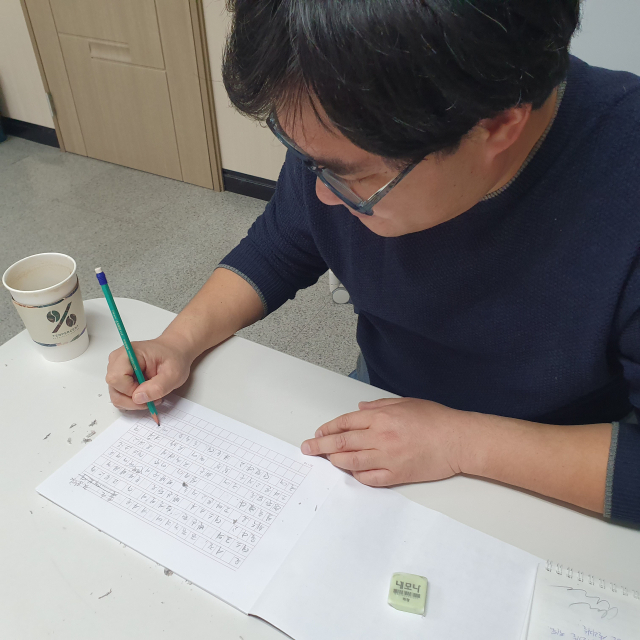

신문사 입사 후 10년 만에 처음으로 원고지에 기사를 쓰고 있는 기자. ‘지우개 똥’이 엄청 나와 치우느라 애를 먹었다.

신문사 입사 후 10년 만에 처음으로 원고지에 기사를 쓰고 있는 기자. ‘지우개 똥’이 엄청 나와 치우느라 애를 먹었다.

사실 이 기사는 원고지에 연필로 글을 직접 쓴 뒤 다시 노트북으로 타이핑을 해 옮긴 것이다. 초등학교 때 방학숙제로 반공서적을 읽고 원고지에 독후감을 적어 제출했던 기억이 난다. 아마도 그 이후 처음 사용하는 원고지가 아닌가 싶다.

오랜만에 사용하는 원고지라 그런지 문장 하나를 완성하기조차 쉽지 않았다. 책상에는 ‘지우개 똥’만 수북이 쌓여갔다.

연필을 내려놓고 지우개 똥을 뭉쳤다가 다시 연필을 들었다가… 이런 행동이 무한 반복됐다. 생각해보니 그동안 글을 너무 쉽게 쓰지 않았나 싶다.

예나 지금이나 서슬이 퍼런 데스크는 마찬가지. 마감 시간은 다가오고, 머리를 쥐어 짜내듯 글을 써나갔다. 원고지 격자에 한 글자씩 또박또박, 마지막 장까지 글을 쓴 뒤 처음부터 다시 훑어보았다.

원고지 곳곳에 지우개로 지운 지저분한 흔적이 보였고, 지우개로 지우다 지쳐 연필로 문장 위에 줄을 좍좍 그어 난장판이 돼 있었다. 완성한 원고지 그대로 교열부에 맡겨보라는 부장님의 말씀. 아찔했다. 이건 생각지도 못했는데….

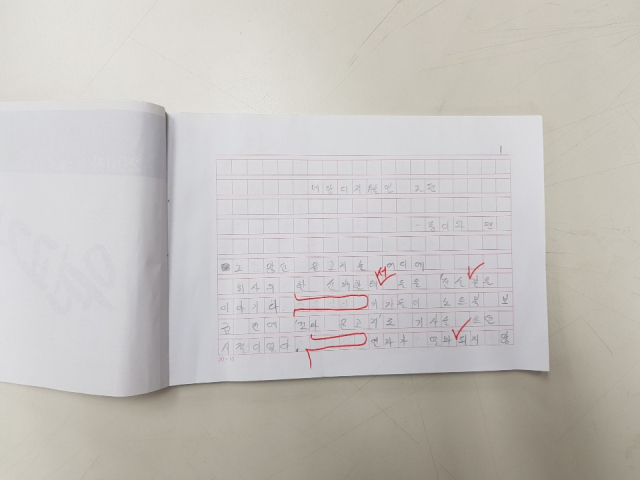

내 원고지도 빨간 펜의 첨삭을 피해가지 못했다.

내 원고지도 빨간 펜의 첨삭을 피해가지 못했다.

예상대로 내 원고지에도 빨간 펜이 사뿐히 즈려밟고 가신 흔적이 곳곳에서 확인됐다. 다만 신사적이신 교열부장님은 원고지를 찢어 던지시진 않으셨다.

“글씨가 이게 뭐꼬? 알아보기나 하겠나.” 옆에 있던 선배들이 내 글씨를 보고 혀를 찼다. 악필이어도 읽어야만 했던 데스크의 고충도 이만저만이 아니었을 것이라는 생각도 들었다. 우여곡절 끝에 원고를 완성했다. 무엇인가 해냈다는 뿌듯함이 밀려왔다.

사실 ‘네안디지탈인’을 시작하면서 문득 책상 서랍 구석에 처박혀 있던 일기장이 기억나 다시 꺼냈다. 이후 자필로 일기를 쓰고 있다. 2017년 1월 2일에 멈췄던 일기는 2019년 12월 10일부터 다시 이어지고 있다. 필사할 수 있는 시집을 한 권 구입해 시를 그대로 옮겨 적어보기도 했다.

키보드로 두드리는 것과 달리 종이 위에 한 자 한 자 꾹꾹 눌러가면서 기록하는 나의 일상이 더없이 소중하다는 것을 깨달았다. 머리가 번잡하거나 답답할 때 적어 내려가는 시는 가슴 속 별이 돼 환하게 빛났다.

■종이 만세!

신문 종사자들이 가장 듣기 싫은 말 중 하나는 “종이 신문은 곧 사라진다”는 것이다. 종이신문을 보는 분이 점점 줄고 있는 걸 보면 틀린 말도 아닌 것 같다. 설사 ‘종이신문’은 사라질지라도, 기자들이 생산하는 콘텐츠는 매체를 달리해 생명력을 이어갈 것이다.

이 기사를 준비하면서 불과 1990년대까지 기자들이 사용했던 ‘꼬마원고지’를 박물관에서나 볼 수 있다는 사실을 확인한 건 큰 충격이었다.

그렇다면 종이가 이대로 사라질까. 역설적으로 디지털 기기가 넘쳐 나는 시대에도 종이와 펜은 끈질긴 생명력을 유지할 것이다. 종이와 펜이 삶의 일부가 된 ‘네안디지탈인’들이 버티고 있는 한.

디지털 기기의 과도한 정보 전달에 지쳤거나 온라인 세상이 지나치게 산만해져 있다고 느끼시는가. 모든 기기를 잠시 끄고, 종이를 놓고 펜을 들어보는 건 어떨까.

황석하 기자 hsh03@busan.com

황석하 기자 hsh03@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스