물감이 된 세라믹 조각, 우리의 시간을 그려내다

- 가

“흙, 생과 사를 표현할 수 있는 재료”

김지아나 개인전 18일까지 가나부산

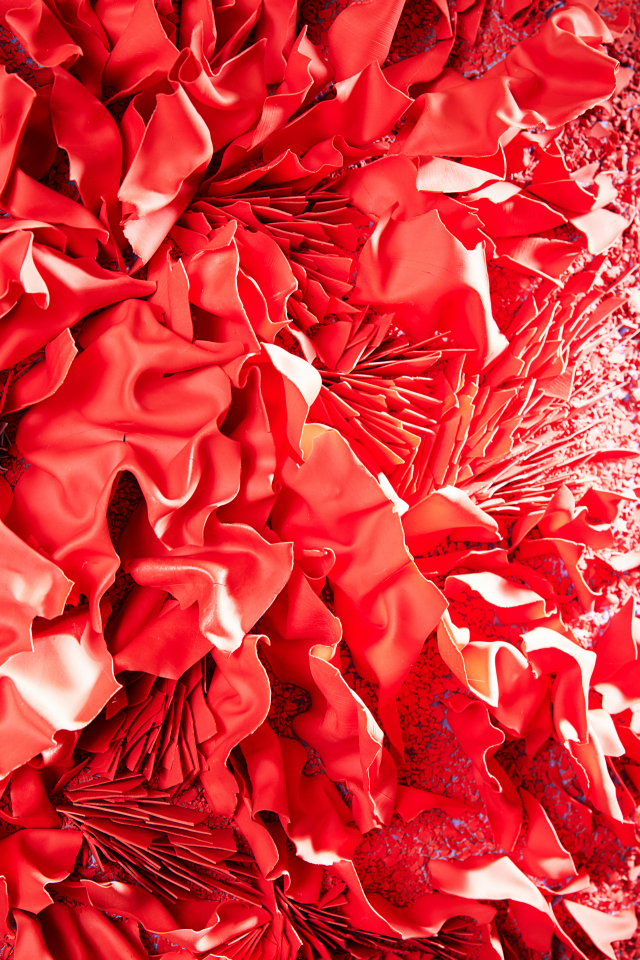

김지아나 'Orange inside orange 22-52'. 가나부산 제공

김지아나 'Orange inside orange 22-52'. 가나부산 제공

“흙은 생과 사, 창조와 파괴라는 반대의 것들을 한데 몰아서 표현할 수 있는 재료라 생각했어요.”

김지아나 개인전 ‘CONATUS-능동적 충동, 지속에 대한 지향’은 흙을 주재료로 사용한 ‘색 안의 색’ 연작을 보여준다. 전시 제목의 ‘코나투스(CONATUS)’는 범신론을 주장하는 스피노자의 철학 용어에서 가져왔다. 전시는 부산 해운대구 중동 가나부산(그랜드 조선 부산 4층)에서 18일까지 열린다.

안료 넣은 흙, 붓 그림 그리고 구워내

세라믹 조각 크기별로 ‘새 물감’ 변신

하나하나 심어… 조각 자체도 완결성

김지아나 작가의 작품은 '평면 회화를 깨고 다시 입체 회화로 그려냈다'는 평가를 받는다. 가나부산 제공

김지아나 작가의 작품은 '평면 회화를 깨고 다시 입체 회화로 그려냈다'는 평가를 받는다. 가나부산 제공

김지아나 'Grey inside grey 22-52'. 가나부산 제공

김지아나 'Grey inside grey 22-52'. 가나부산 제공

김지아나 작가는 미국 파슨스 스쿨 오브 디자인에서 제품디자인을 공부하고 몬트클레어 주립대와 서울대에서 순수미술 석박사 과정을 밟았다. 자연의 빛이나 에너지의 가공에 매력을 느낀 작가는 메탈이나 LED 등 다양한 재료를 사용한 작업을 해왔다. “이번 전시 작품은 생과 사, 물성에 관한 이야기라서 흙을 사용했어요.”

캔버스 위에 피부처럼 얇은 세라믹 파편들이 흩어져 있다. 김 작가는 “우선 흙부터 만든다”고 했다. 빛 투과성과 강도를 높이기 위해 자신만의 방식으로 흙을 만들고 거기에 안료를 섞는다. “유약을 입혀 색을 내는 것은 옷을 입는 것처럼 느껴지더라고요. 흙 자체에 컬러를 넣고 액체화시켜서 붓으로 그리듯 해서 구워내요. 그래서 세라믹에 쪼개진 부분에서도 같은 색이 나오고, 각 조각에 붓 자국이 보이는 겁니다.”

“흙으로 그림을 그린다는 행위를 한 번 넣는 거죠. 어느 해외 평론가는 제 작업에 대해 ‘그림을 그려내고, 그 그림을 해체해서 다시 새로운 그림을 그려내는 작업이다. 평면 회화를 깨고 다시 입체 회화로 만드는 작업이다’라고 평하더군요.” 노동이 결집된 시간을 거쳐 나온 조각들은 크기별로 나뉘어 김 작가만의 ‘새로운 그림물감’이 된다.

김지아나 작가는 흙에 안료를 넣어 굽기에 세라막 조각의 깨진 부분도 같은 색깔로 표현되는 것을 알 수 있다. 가나부산 제공

김지아나 작가는 흙에 안료를 넣어 굽기에 세라막 조각의 깨진 부분도 같은 색깔로 표현되는 것을 알 수 있다. 가나부산 제공

김지아나 'Iceberg blue inside skyblue 22-50'. 가나부산 제공

김지아나 'Iceberg blue inside skyblue 22-50'. 가나부산 제공

다음은 세라믹 조각으로 캔버스에 이미지를 그리는 과정이다. 김 작가는 “(조각을) 하나하나 심는다는 표현을 쓴다”고 말했다. “다 심어서 이미지가 나오면 바람을 불어 가루를 털어내는 과정을 다섯 번 정도 거쳐요. 자연건조까지 작품이 완성되는데 길면 6개월 이상 시간이 걸려요.”

김 작가는 그때그때 만들어진 조각을 컨테이너에 넣어뒀다 필요할 때 쓴다고 했다. “김장독에서 꺼내 쓰듯 하는 것인데, 저에게는 시간에 관한 이야기로서 의미가 있어요. 세라믹 조각을 만들 때 같은 방법을 사용하지만 똑같은 조건이 단 한 번도 없어요. 수분이 다르고 공기가 다르고, 다른 시간의 축적이고 기록이죠. (세라믹 조각에 담긴) 기록을 어떻게 보여주느냐에 따라 매번 다른 그림이 나오는 것이죠.”

김지아나 작가가 부산 해운대 가나부산에서 자신의 작품에 대해 이야기를 하고 있다. 오금아 기자

김지아나 작가가 부산 해운대 가나부산에서 자신의 작품에 대해 이야기를 하고 있다. 오금아 기자

굽고, 부수고, 골라내고, 붙이고, 연결한 다양한 색상의 세라믹 조각들은 조명에 따라 다른 색을 드러낸다. 전시장에 걸린 작품에서는 각 조각이 캔버스에서 자라나는 느낌도 든다. “제 작업은 상하좌우가 없어요. 바닥에 놓고 작품을 봐도 되는 거죠. 하나하나 심은 이미지들이 자라서 감동을 주면 좋겠어요.” 김 작가는 처음에는 드로잉을 많이 했는데 어느 순간 자기 욕심이라는 생각이 들었다고 했다. “이제는 각 조각이 있어야 할 위치에 놓는 일을 하고 있어요.”

캔버스 위 치마 주름 같은 조각은 작가가 손으로 형태를 잡은 뒤 구워낸 것이다. “가마에 들어가 불을 만나면 자연스럽게 자기 형태를 찾아가더군요. 그것은 인간과 자연의 합이 들어가는 과정이라고 생각해요.” 김 작가는 (불을 거친) 세라믹 조각은 하나의 물감이면서, 개체 그 자체로도 완결성을 가진다고 전했다. “그것들이 어우러져 또 다른 의미를 만들어내는 것은 우리 사회를 이야기하는 것이기도 합니다.”

오금아 기자 chris@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스