지리산은 외경심 낳는 거대한 부피의 산

- 가

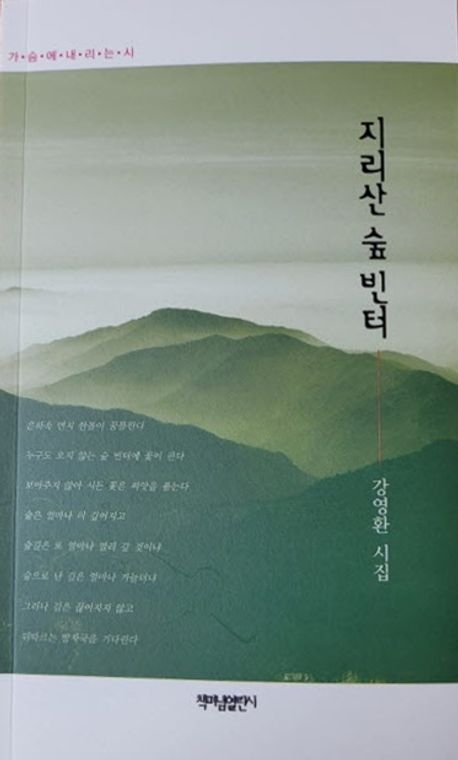

강영환 시집 ‘지리산…’ 출간

90편 묶은 6번째 지리산 시집

강영환 시인. 강영환 제공

강영환 시인. 강영환 제공

강영환 시인은 ‘쓰다’라는 동사의 주어 같은 다작의 시인이다. 그가 지리산 시집으로 여섯 번째인 <지리산 숲 빈터>(책펴냄열린시)를 내면서 역시 90편의 많은 시를 실었다. 3부 구성인데 ‘1~3부’가 아니라, 여섯 번째라는 점에서 ‘18~20부’로 적었다.

그는 1977년 등단 이후 시의 소재·주제로 솥발처럼 산복도로, 바다와 함께 지리산을 비중 있게 붙들고 왔다. 시집 뒤쪽에 실은 산문 ‘나는 지리산을 간다’에서 그는 “지리산에 드는 순간 거대함에 대한 외경심을 느낀다”며 “지리산은 높이뿐 아니라 부피로 가야 하는 산”이라고 말한다. 가야 흥망의 역사, 총알 박힌 피의 현대사, 다양한 동식물, 불국토 면모 등이 지리산 부피의 역사다. 그는 지리산을 다닌 지 40년이 훨씬 넘었고, 지리산 시를 쓴 지는 20년이 넘었으나 아직도 그 부피 100분의 1도 모른다고 말한다.

‘지리산 천왕봉이 운다/멀리까지. 울음을 보내 나를 부른다’. 그래서 그는 지리산에 드는데 거기서 발견하는 것은 ‘내가 울고 있다’는 것이다. 우는 나는 누굴까. ‘산 하나 온통 씹어 먹고/피가 되어 흐르는 물소리/몸 안에 든 사막을 간다/신기루가 열린다’. 역사에 지친 사막 같은 우리들, 지리산에 가서 역사를 내장한 곡절과, 그것을 열어젖히려는 어떤 신기루를 본다는 것일까. ‘네 목마름이 나를 불렀구나’.

시집 뒤편에 40여 년 산행 이력이 녹아 있는 지리산 등로 30여 개를 “남기고 싶다”며 적어놨다.

<지리산 숲 빈터>. 책펴냄열린시 제공

<지리산 숲 빈터>. 책펴냄열린시 제공

최학림 기자 theos@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스