[한 장면] 커닝을 베어버리는 칼자국

- 가

옛그림 속 양반의 한평생/ 허인욱

시험없는 세상에서 살 수는 없나. 아서라 그런 말은 하지 말지니. 시험이 없다면 개인의 실력을 어떻게 확인할 것인가. 시험이 없으면 음서가 판을 친다. 시쳇말로 '저거들' 마음대로 한다는 말이다. 이번의 장관 딸 특채 소란은 그런 사례다. 객관적 관문인 시험이 있어야 실력을 가르고 사람을 뽑는 잣대가 공정해질 수 있는 것이다.

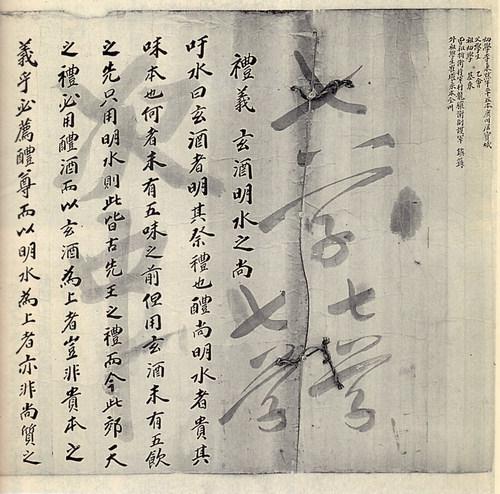

'옛그림 속 양반의 한평생'에 나오는 이 사진은 조선시대 과거 시험지이다. 왼쪽에 희미한 큰 글로 '차중(次中)'이란 점수가 매겨져 있다. 낙방했다. 조선시대 과거의 채점 등급은 14등급이었으며, 우선 7등급 이상을 뽑았는데 그 중 '차중'은 9등급에 속했다.

맨오른쪽의 작은 글씨는 응시자의 신분 이름 나이 본관 거주지 등을 5줄로 쓴 명지(名紙)인데 여기에는 피봉(皮封)을 했다. 종이를 덧대 보이지 않도록 했던 것이다. 부정을 막는 공정의 덧댐이었다. 그리고 '답안지 번호(字號)'를 선연하게 가로지르면서 나 있는 저 칼자국을 봐라. 한 치의 부정과 사사로움을 허용하지 않는 이 칼자국을 거울 삼아야 할 것이다.

조선시대에는 3차례의 시험을 친다고 '과거 삼층법'이라 했다. 지방에서 치는 초시(初試 혹은 鄕試), 그 합격자를 예부에서 재시험하는 회시(會試), 국왕이 시험관이 되어 치르는 전시(殿試)가 있었다. 이 과정은 힘들고도 힘들었다. 새벽에 과거장에 들어가 밤 10시에 답안지를 내는 경우도 있었단다.

조선의 과거는 어려웠다. 정조~철종 때 문과 급제자의 평균 연령은 37~38세. 조선의 천재 이항복도 3차례의 과거를 다 통과하지 못했을 정도였다. 사람을 쓰기 위해 뽑는 과정이 이토록 엄중했다. 답안지의 저 칼자국! 허인욱 지음/돌베개/287쪽/1만7천원.

최학림 기자 theos@

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스