[공감] 반려가족

- 가

신호철 소설가

뉴스나 인터넷 매체에선 종종 새로운 세상이 도래했음을 강조한다. 새로운 것이라 그런지 이름 자체도 낯설다. 뉴노멀 시대, 메타버스 시대, 워라밸 시대…. 이름 붙이기 좋아하는 명석한 사람들의 구분법이겠지만, 나에겐 뭐든 버겁다. 산업화 시대, 핵가족 시대는 옛말이 된 걸 인정한다. 인터넷, 디지털 시대는 지금 몸소 체험하고 있는 중이다. 귀에 익은 웰빙, 친환경, 인공지능 시대에서 비대면 시대까지 겹치게 되었으니, 복잡하게 뒤섞인 이 세태를 표현할 뭔가 새로운 이름이 필요했을 만도 하다.

아무튼 세상이 워낙에 급변하니 알아서 맞춰가라는 의미로 ‘뉴노멀’을 받아들였다. 혼자서 그렇게 멋대로 해석하니 까다로울 것도 없었다. 저녁 먹고 운동 삼아 동네를 한 바퀴 돌던 중에 곧바로 실감할 수 있었다.

함께 걷던 아내가 마주 오는 젊은 여자를 보더니 반색하며 인사했다.

“어마! 두부네? 두부 안녕?”

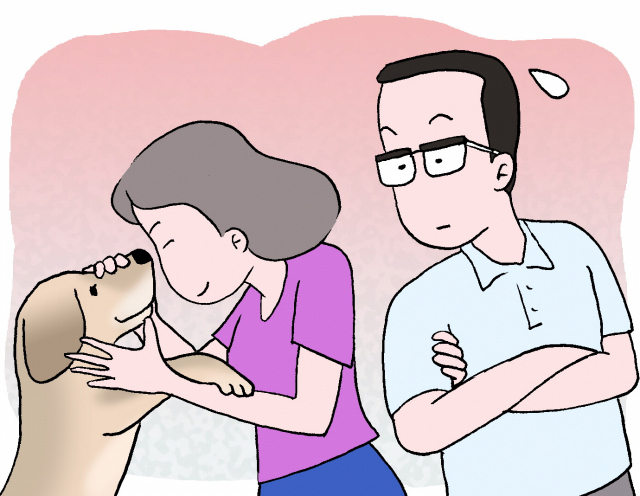

인사하는 아내 시선에 꿀물이 뚝뚝 떨어진다. 그러니까 사람에게 인사한 것이 아니라 두부 다섯 모쯤 되는 강아지에게 인사한 것이다. 아내 다리에 엉겨 붙는 강아지를 보니 이미 구면인 듯했다. 아내는 그제야 여자에게 슬쩍 눈인사를 한다. 멀뚱히 서 있던 젊은 여자도 어색한 웃음으로 인사를 대신했다.

여자가 자리를 뜨자 아내의 수다가 시작되었다. 저녁 먹고 동네 산책하는 사람들이 참 많더라. 근데, 사람 산책이 아니라 강아지 산책이다. 강아지끼리 꼬리치고 냄새 맡고 서로 왈왈대면 멀뚱하게 서 있던 두 주인이 인사를 나누더라. 오히려 동네 사람 사귀기엔 참 좋아 보이더라. 위층에 몇 호, 아래층의 몇 호에서도 강아지가 있더라. 그러면서 나를 빤히 쳐다본다.

내 눈꺼풀이 두 번째로 끔벅이는 순간 아내는 덧붙였다. 내 직장을 따라 생면부지 이곳으로 이사 온 지 어언 4년. 코로나 탓에 동네 사람과 제대로 사귀지도 못했다. 게다가 두 딸이 취업하여 멀리 떠나니 너무 외롭고 쓸쓸하다. 개와 함께 살면 우울증도 개선되고 정서에 큰 도움이 된단다. 아내 말을 한 귀에 걸치고 나는 대뜸 떠올렸다. ‘그래서 개는 누가 돌보나?’

물론 나도 개를 좋아한다. 개뿐만이 아니라 동물을 다 좋아한다. 어릴 적엔 열대어와 잉꼬를 키웠고, 토끼도 길렀다. 우리 집엔 메리라는 개가 있었고, 그 뒤로 쫑, 또 메리, 마지막엔 복덕이라는 이름을 가진 개가 있었다.

그 당시엔 애완동물이라 불렀다. 지금은 그렇게 부르지 않는다. 반려동물이다. 가족의 일원으로 서로 의지하며 함께 사는 동물. 동물이라 차별받는 것도 거부하며 사람만큼 번듯한 존재감을 자랑한다. 요즘 사람들은 이런 기준을 당연하게 받아들인다. 많은 사람들이 당연하게 여기게 되는 새로운 가치가 바로 뉴노멀 아닌가.

그러니 반려가족을 얻기 위해 대가를 감수해야 한다. 내 개인 시간은 줄어들고 계획에 없던 비용을 지불해야 할 것이다. 매일 산책시키다가 개똥을 주워 담고, 새로 장만한 소파와 쿠션을 포기하고, 불불 날리는 털과 지린내를 감수해야 할지도 모른다. 줄줄이 떠오르는 포기 목록을 감당하기 어려워 정기적으로 모이는 모임에서 조언을 구했다. 그러자 경험이 많은 듯한 한 지인이 한쪽 눈썹을 치켜세우며 말했다.

“거, 판단 잘해야 돼요. 순위에서 또 밀려날 수 있어요. 요즘 부인들은 집에 불이 나면 강아지만 안고 피신한답디다.” 그렇게 말하고 와하하 웃는다. 나도 덩달아 어깨를 들썩이며 웃었다. 정말 예리하고 세심한 지인이다. 거기까지는 미처 생각을 못했다. 그러나 어쩌랴. 수순은 이미 정해져 있고, 나는 뉴노멀 시대에 살고 있다.

◇약력: 2017년 〈부산일보〉 신춘문예 등단, 2022년 소설집 〈원 그리기〉 출간

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스