[영상] ‘짠 것들의 연결망’ 지역과 예술의 연결망 [부산문화 백스테이지]

- 가

생태-지역-예술 연결 프로젝트

실험실 씨, 맥도생태공원 전시

부산 염전과 짠 것 1년간 연구

장소특정적 예술에 시민 공감

“예술가 발전시키는 계기도 돼”

부산의 짠 것들은 어떻게 연결되어 있을까? 실험실 씨의 ‘짠 것들의 연결망’은 짠물과 짠땅 그리고 짠맛을 느끼게 했다.

짠 것의 역사와 이야기를 발굴하고, 짠 움직임을 되살리고, 짠 기억을 지닌 사람을 찾기 위한 리서치 ‘짠 것들의 연결망’ 전시가 지난달 27일부터 29일까지 부산 강서구 맥도생태공원에서 진행됐다. 사흘간 총 6회 진행된 전시에는 회당 16명의 관람객이 참여했다. 실험실 씨는 지역, 예술, 자연을 키워드로 한 장소를 리서치하고 이를 예술과 연결하는 프로젝트를 진행하고 있다. 2020년 ‘소요의 시간(수정산)’, 2021년 ‘부유의 시간’(절영해안산책로), 2022년 ‘1제곱미터의 우주’(몰운대)에 이어 올해는 부산에서 사라진 염전과 짠 풍경을 찾는 프로젝트를 맥도생태공원에서 선보였다.

과거 부산에는 염전이 있었다. 남구 용호동 분개염전과 낙동강 유역 명지도(명지), 신호, 녹산에 대규모 염전이 운영됐다. 천일염이 아닌 굽는 소금 ‘자염’을 생산했던 부산의 염전들은 1960년대 초까지 이어졌다. 상업적 가치가 떨어지면서 염전 부지는 농지로 변했고 여기 다시 공장이 들어서고 택지가 조성됐다. ‘짠 것들의 연결망’ 전시 장소로 선택된 맥도생태공원은 농경지로 이용되다 2006년 낙동강둔치 재정비 사업으로 조성됐다.

전시 투어 참가자들이 깃대종을 주제로 한 김경화 작가의 작품에 참여했다. 오금아 기자

전시 투어 참가자들이 깃대종을 주제로 한 김경화 작가의 작품에 참여했다. 오금아 기자

부산의 장아찌 문화를 소개한 신토불이 클럽의 ‘염하다. 절이다. 저장하다’. 오금아 기자

부산의 장아찌 문화를 소개한 신토불이 클럽의 ‘염하다. 절이다. 저장하다’. 오금아 기자

실험실 씨는 2022년 7월부터 소금기와 염전, 낙동강, 삶 속의 짠맛에 대해 조사하고 연구했다. 여기에 예술가, 향토연구가, 생태연구자 등이 동참했다. 각종 문헌과 신문 기사, 염전 관련 지역 탐방, 짠 것과 이어진 삶을 살았던 사람들의 구술, 생태계 조사를 통해 소금 알갱이와 같은 이야기를 모았다. 관람객은 낙동강 옆 생태공원에서 예술과 접목된 짠 것들의 이야기를 만났다.

전시 투어는 맥도생태공원의 지형적 특성과 생태계에 대한 이야기를 듣는 것으로 시작됐다. 강변 옆 수풀에서 ‘예천 보리밭’의 바람, 귀뚜라미, 새 소리를 들을 수 있었다. 과거 명지소금이 경북까지 운송됐다는 사실과 강서구 향토사학자 박상기의 고향이 예천이라는 것에서 영감을 받은 작품이다. 전지 작가는 개발과 환경 문제로 위협 받는 철새를 생각하는 작품을 전시했다. 관람객들은 가느다란 막대 위에 올려진 환경부 멸종위기 야생생물 2급인 흰목물떼새 유조(어린 새) 인형이 날갯짓을 할 수 있게 했다. 김경화 작가는 자개로 소금밭을 형상화한 작품 주위에 깃발을 세웠다. 염전 마을에서는 하얀 깃대가 달리면 ‘오늘 저 집 염전 작업한다’며 사람들이 모였다고 한다. 관람객은 직접 만든 낙동강유역 깃대종을 표현한 깃발을 작품에 추가했다.

지난달 27일 전시 투어에 참가한 어린이가 전지 작가의 작품 ‘어린새들의 곳’을 움직여보고 있다. 오금아 기자

지난달 27일 전시 투어에 참가한 어린이가 전지 작가의 작품 ‘어린새들의 곳’을 움직여보고 있다. 오금아 기자

신토불이 클럽의 ‘염하다, 절이다, 저장하다’는 짠 것을 맛보는 시간을 제공했다. 낙동김 장아찌를 맛보고, 사라져 가는 기억을 염장 행위로 붙잡아두는 참여형 퍼포먼스가 진행됐다. 사람들은 ‘엄마의 손맛’ ‘재첩국 사이소’ 등 추억과 가족·친구의 이름 등을 종이에 써서 각자의 소금통에 염장했다. 낙동강이 가장 잘 보이는 장소에 도착하니 작은 의자가 놓여 있다. 여기서 부산 명란 주먹밥을 먹으며 신호염전, 명지 대파, 낙동강 나루 관련 지역민의 기억을 들었다.

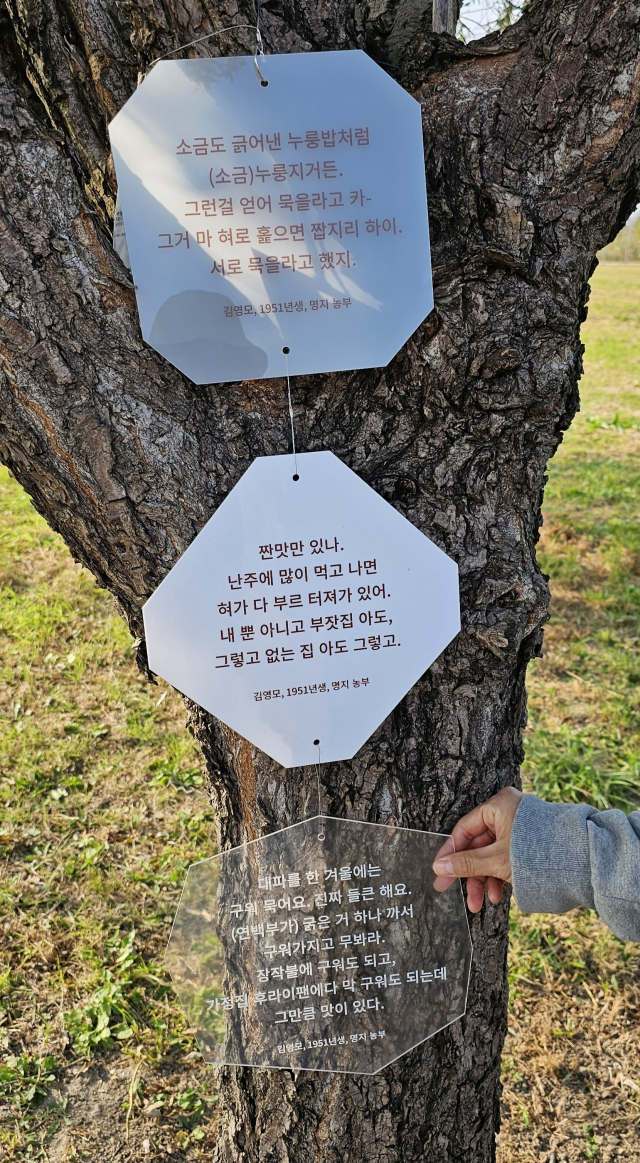

'짠 것들의 연결망'이 진행된 맥도생태공원에 설치된 소금 결정 형태의 안내문. 짠 것과 연결된 지역민의 기억이 담겨 있다. 오금아 기자

'짠 것들의 연결망'이 진행된 맥도생태공원에 설치된 소금 결정 형태의 안내문. 짠 것과 연결된 지역민의 기억이 담겨 있다. 오금아 기자

'짠 것들의 연결망' 2일차 투어에 참여한 관람객들이 소금 결정 형태의 안내문을 보고 있다. 실험실 씨 제공

'짠 것들의 연결망' 2일차 투어에 참여한 관람객들이 소금 결정 형태의 안내문을 보고 있다. 실험실 씨 제공

실험실 씨의 김혜경 아트 디렉터는 “맥도생태공원에 수생식물이 산다는 것은 땅이 더 이상 짜지 않다는 의미”라며 “이곳에서 사라진 것들에 대해 생각하고 앞으로 우리는 어떤 선택을 할 것인가 이야기를 나누고 싶었다”고 밝혔다. 전시 막바지 강변을 따라 이어진 산책로를 걸으며 관람객들은 낙동강이 가진 생명성을 느꼈다. 한 관람객은 전시 리뷰에 ‘수생식물처럼 낙동강 물 위를 느긋하게 노닐었다’며 내년에 또 이어질 전시를 기다리겠다는 글을 남겼다.

‘짠 것들의 연결망’은 부산시와 부산문화재단 공공예술 지원 사업 지원을 받았다. 동구, 영도구, 사하구, 강서구. 4년간 실험실 씨가 진행한 장소특정적 예술 프로젝트를 통해 우리가 잊고 있던 지역의 이야기가 발굴됐다. 지역과 예술을 잇는 실험은 작가들에게도 새로운 사유의 기회를 제공한다. 프로젝트에 참가한 정만영 작가는 “자연, 생태, 생활을 연결하는 것에서 예술이 어떤 역할을 할 수 있을지 고민하는 등 작가를 발전시키는 계기가 된다”고 말했다.

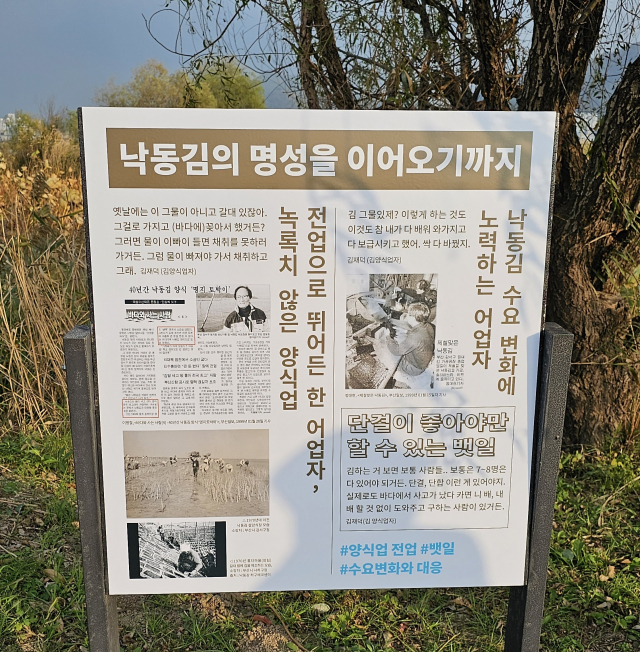

맥도생태공원에 전시된 낙동김 관련 기사들. 오금아 기자

맥도생태공원에 전시된 낙동김 관련 기사들. 오금아 기자

지난달 27일 바디퍼커션 그룹 녹녹이 용호종합사회복지관 시민 아티스트들과 함께 맥도생태공원에서 '삶의 짠맛' 공연을 하고 있다. 오금아 기자

지난달 27일 바디퍼커션 그룹 녹녹이 용호종합사회복지관 시민 아티스트들과 함께 맥도생태공원에서 '삶의 짠맛' 공연을 하고 있다. 오금아 기자

전시 투어가 끝난 뒤 바디퍼커션그룹 녹녹이 용호종합복지관 시민 아티스트와 함께 준비한 무대가 펼쳐졌다. 몸을 두드려 소리를 내고 화음을 맞추는 ‘삶의 짠맛’ 공연을 보며 짠 땅 위에서 함께 살아온 이들을 떠올렸다. ‘짠 땅 위에서 살아가는 이들은 자신만의 방식으로 연결망을 이어가고 있다.’

한편, 실험실 씨는 이번 ‘짠 것들의 연결망’ 전시 관련 공유회 프로그램 ‘짠 것들이 연결되기까지’를 오는 18일 부산근현대역사관 별관에서 가진다. 1부 ‘변화하는 낙동강, 그 속에서 짠 것들의 문화’는 오전 10시, 2부 ‘짠 것들의 연겲아 후일담, 짠 것들이 연결되기까지’는 오후 2시에 시작한다. 공유회는 1부와 2부 각각 30명 씩 사전 신청을 통해 참여할 수 있다.

오금아 기자 chris@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스