'혼밥'의 미필적 고의… 누군가의 피눈물을 먹다

- 가

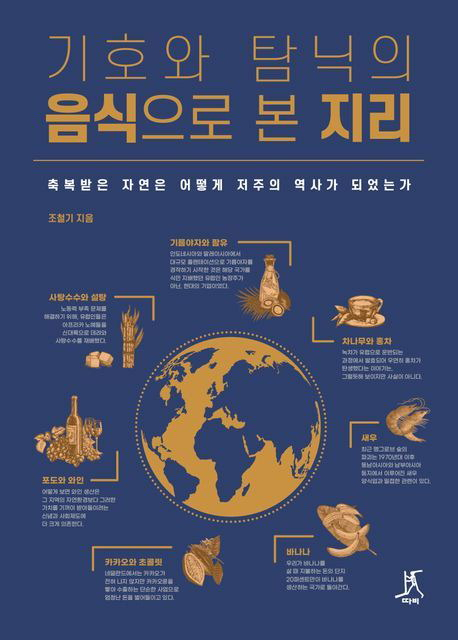

기호와 탐닉의 음식으로 본 지리 / 조철기

커피·설탕·바나나 등

먹거리에 숨은 불공정

생산자는 착취 당하고

이익은 거대 기업 몫

1880년대 자메이카의 사탕수수 농장에서 일하던 노예들. 따비 제공

1880년대 자메이카의 사탕수수 농장에서 일하던 노예들. 따비 제공

입이 심심해 무심코 뜯은 과자 한 봉지만으로 우리는 의도치 않게 동남아시아 숲 파괴에 동참하게 된다. 과자 만들 때 쓰이는 팜유가 문제다. 팜유를 생산하는 다국적 기업들은 열대림을 불태워 기름야자 농장을 일군다. 굳이 숲을 불태우는 이유는 명료하고 잔인하다. 불태워 만들어진 땅은 화학비료를 뿌릴 필요가 없어 경제적이다. 팜유의 용처는 광범위하다. 수 년전 한 소비자단체가 대형마트의 가공제품 8개 품목(초콜릿류, 비누류, 비스킷류, 스낵류, 라면류 등) 618개 제품의 팜유 함유 여부를 조사했는데, 미함유 제품은 21%에 그쳤다. 그러니, 나만 가해자 모임에 동참하는 것도 아니니, 과도한 비난도 지나친 자학도 사양이다.

인간의 식욕을 채우기 위해 까닭 없는 자연환경의 희생을 강요해온 것은 새삼 놀랍지도 않다. 심지어 다른 인간의 희생까지도 강요한다. 미국은 단 한 개의 바나나도 생산하지 않는 나라이자, 전 세계에서 가장 많은 바나나를 수입하는 나라다. 그리고 바나나로 세계에서 가장 많은 돈을 버는 나라이기도 하다. 라틴아메리카와 동남아에서 운영되는 바나나 농장을 돌, 델몬트 등 미국의 다국적 농식품기업이 소유하고 있어서다. 우리가 바나나를 살 때 지불하는 가격의 고작 20%만이 바나나 생산국에 돌아가며, 더구나 바나나를 재배하는 노동자에게 돌아가는 몫은 3%에 불과하다. 거대 기업들이 노동자를 쥐어짠 덕분(?)에 우리가 터무니없이 싼 가격으로 바나나를 먹을 수 있다.

팜유나 바나나뿐만이 아니다. <기호와 탐닉의 음식으로 본 지리>에서 소개하는 차와 커피, 설탕(사탕수수)과 초콜릿(카카오) 등 제3세계에서 생산하고 선진국에서 소비하는 거의 모든 기호식품은 대부분 비슷비슷한 현실 속에서 생산되고 유통되고 소비된다. 애초에 차와 설탕, 초콜릿, 바나나는 제 고향에서 그 지역 원주민들이 즐기는 음식이었다. 그러나 유럽인이 이것들에 맛을 들이면서 음식과 사람의 운명이 바뀌었다. 중국에서 차를 들여오면서 누적된 적자를 메우기 위해 영국은 아편전쟁을 일으켰고, 영국이 홍차에 매긴 과도한 관세 때문에 미국은 보스턴 차 사건을 일으켜 독립으로 이어졌다.

상황은 과거에만 머물지 않는다. 현재에도 먹거리가 생산되고 소비되는 구조에 의해 많은 사람들이 고통 받는다. 제국주의가 만든 불평등한 무역 구조는 특히 식량 부분에선 여전히 진행형이다. 제국주의 시대의 설탕이 노예 노동에 의해 생산된 것이라면, 현대의 초콜릿은 아동 노동에 의해 생산되고 있다. 다국적 기업들의 후려치는 가격을 맞추기 위해 아프리카 농민들은 팔려 온 아이들을 가둬 부리며 카카오를 재배한다.

책은 때로는 지도를 옆으로 펼쳐 특정 지역에서 생산해 전 세계에서 소비하는 먹거리의 이동과 그 과정의 불평등한 사슬 구조를 조명한다. 때로는 시간을 위로 거슬러 이러한 불평등의 구조가 얼마나 오랜 세월 지속된 것인지 보여준다. 전자는 ‘지리’이고, 후자는 ‘역사’다. ‘지리’는 책의 제목에 포함돼고, ‘역사’는 그 부제 ‘축복받은 자연은 어떻게 저주의 역사가 되었는가’에 녹아있다. 저자는 ‘지리’의 개념을 ‘연결되어 있음’으로 설명한다. 혼밥이라는 지극히 개인적인 행위조차 지구 반대편 어느 노동자의 피눈물과 연결되어 있다.

마침내 책은 우리를 ‘미필적 고의자’로 만든다. 모르거나 혹은 애써 외면했던 불편한 진실을 굳이 마주하게 한다. 비록 의도하지 않은 착취(그것이 자연을 향한 것이든, 아니면 같은 인간을 향한 것이든)라 하더라도, 더이상 불행한 결과를 몰랐다고 할 순 없어진다. 다만, 대체로 법적인 문제가 아니라 도덕적인 것이어서 우리는 여전히 무사하다. 그러나, 정말 그걸로 괜찮은 걸까. 조철기 지음/따비/376쪽/2만 5000원.

김종열 기자 bell10@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스