해양 쓰레기 압도적 1위 플라스틱… 낚시 용품도 급증

- 가

환경재단, 전국 8개 권역 분석

전체 55% 넘게 육지에서 유입

낚시 인기에 관련 용품도 '둥둥'

면허, 허가권 등 제도 도입해야

해양 쓰레기 중 절반 이상이 플라스틱과 스티로폼인 것으로 드러났다. 수백 년이 지나도 썩지 않는 플라스틱과 스티로폼은 바다 오염과 해양 생태계 훼손의 주요 원인 중 하나다. 해양 생물이 이를 섭취하면 몸에 환경 호르몬이 축적돼 수산물을 먹는 사람에게도 안 좋은 영향을 미친다.

이와 함께 최근 낚시가 레저 스포츠로 각광받으면서 버려지는 낚시 용품도 급증해 대책 마련이 요구된다.

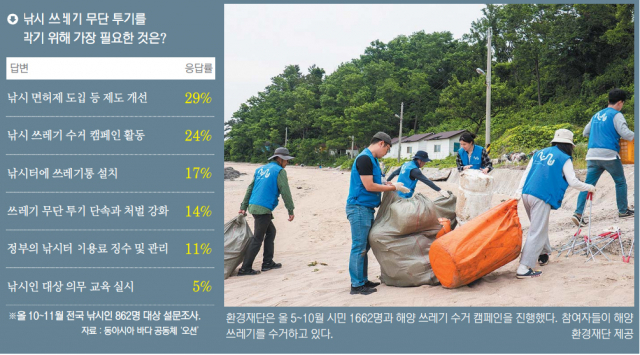

환경 전문 공익재단인 ‘환경재단’은 코카콜라재단과 함께 올 5월부터 10월까지 해양 쓰레기 수거 캠페인 ‘바다쓰담’을 진행했다고 6일 밝혔다. 해양 쓰레기 문제의 심각성을 알리기 위한 이번 캠페인에는 전국 각지에서 12개 단체, 1662명이 참여했다.

환경재단은 캠페인에서 수거한 해양 쓰레기의 종류, 양, 분포 등을 조사해 발표했다.

■육지에서 유입된 쓰레기 55%

환경재단에 따르면 부산, 인천, 강원도 등 전국 8개 권역에서 수거한 해양 쓰레기는 총 4만 6436개로, 무게는 15t에 달했다. 이중 플라스틱(1만 6403개)과 스티로폼(7684개)이 절반 넘게 차지했다.

환경재단은 해양 쓰레기를 외국에서 넘어온 것으로 추정되는 일부(409개)를 제외하고 육지나 바다에서 발생한 것으로 나눴다. 육지에서 발생한 것으로 추정되는 쓰레기는 총 2만 5651개로 전체 해양 쓰레기의 55%에 달한다.

바다에서 생긴 것보다 육지에서 빗물 등을 통해 바다로 유입된 쓰레기가 더 많다는 뜻이다. △플라스틱 8381개 △유리 음료수 병과 식기류 3188개 △스티로품 음식용기 2650개 △담배꽁초 2368개 순으로 많았다.

어업 등으로 바다에서 생긴 것으로 추측되는 쓰레기는 총 2만 376개였다. 육지에서 온 것과 마찬가지로 플라스틱(8022개)이 가장 많았다. △스티로폼 부표 5034개 △통발, 그물, 밧줄 등 어구 2660개 △낚시 용품 2204개 등 낚시와 어업 용품 비중이 상당히 높았다.

■낚시 쓰레기도 급증… “면허제 필요”

환경재단은 해양 쓰레기 중 낚시 용품 비중이 크게 늘어난 것에 주목했다. 이번 조사를 진행한 국립공원을지키는시민의모임 정인철 사무국장은 “낚시 용품이나 폐어구 대부분이 플라스틱 또는 나일론이라 썩지 않는데, 이게 바닷속 덫이 되면서 해양생물을 위협한다”고 경고했다.

낚시 관련 쓰레기로 피해를 보는 생물은 500종에 이르며 이중 15%는 멸종 위기종이라는 게 환경재단 측 설명이다.

낚시 쓰레기가 늘어나는 배경에는 낚시 인구 증가가 있다.

2020년 해양수산부 제2차 낚시진흥기본계획에 따르면 2020년 낚시 인구는 921만 명으로 10년 전부터 해마다 3.9%씩 꾸준히 늘고 있다. 2024년에는 1000만 명을 돌파할 것으로 전망됐다.

이에 낚시인 스스로 환경 보호 의식을 높이는 동시에 낚시 면허나 허가권 등의 제도를 도입해야 한다는 목소리가 나온다. 동아시아 바다 공동체 ‘오션’은 올 10월부터 11월까지 전국 862명 낚시인을 대상으로 설문조사를 벌였다.

설문에 참여한 낚시인들은 쓰레기 무단 투기 대책으로 ‘낚시 면허제 도입 등 제도 개선’(29%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 낚시 쓰레기 수거 캠페인 활동(24%), 단속과 처벌 강화(14%) 순으로 답했다.

오션 이종수 책임연구원은 “우리나라는 현재 낚시인에 대한 교육 제도가 없어 안전과 환경에 대한 의식이 자리 잡지 못했다”면서 “낚시는 등산 등 다른 취미와 달리 자원을 채취하는 행동이므로, 선진국처럼 낚시 면허 또는 허가권 제도를 도입해 건전한 낚시 문화를 조성해야 한다”고 강조했다.

이상배 기자 sangbae@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스