“부산 등 거점도시 집중투자 때 인구감소 방지 효과 2배”

- 가

국토부, 균형발전 정책 세미나

수도권·분산투자보다 집적도 커

159만 늘때 지방은 403만 증가

인프라 구축·일자리 발생 등 효과

생활인구 정책 성장 잠재력 향상

부산 울산 거제 진주 등 대표적

국토교통부는 14일 서울서 지역발전과 인구분야 전문가들이 모여 ‘지역균형발전포럼 정책세미나’를 열고 지방의 자생력을 높일 수 있는 균형발전 정책에 대해 논의했다. 국토부 제공

국토교통부는 14일 서울서 지역발전과 인구분야 전문가들이 모여 ‘지역균형발전포럼 정책세미나’를 열고 지방의 자생력을 높일 수 있는 균형발전 정책에 대해 논의했다. 국토부 제공

지방에 대한 정부의 재정 투자가 모든 지자체에 골고루 나눠주는 분산투자보다 4대 거점도시에 집중적으로 투자하면 인구 증가 효과가 훨씬 더 크다는 분석결과가 나왔다. 아울러 지방의 인구감소를 막기 위해서는 정주인구보다 통근·쇼핑·관광 등 체류에 근거한 ‘생활인구’를 토대로 인구정책을 짜야 한다는 목소리도 나왔다.

국토교통부는 14일 지역발전과 인구 분야 전문가들이 모여 ‘지역균형발전포럼 정책세미나’를 열고 지역소멸을 막고 지방의 자생력을 높일 수 있는 균형발전 정책에 대해 논의했다.

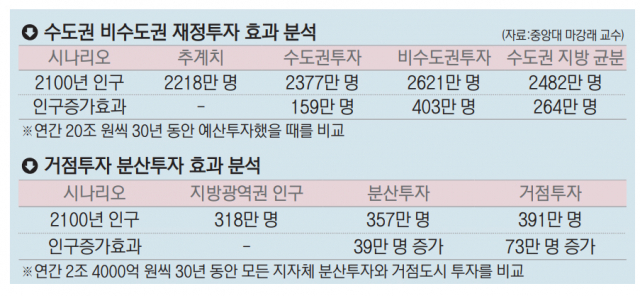

먼저 지역발전 전문가인 중앙대 도시계획부동산학과 마강래 교수는 “정부의 재정을 모든 지자체에 분산투자하는 것보다 지방 거점도시에 집중 투자했을 때 인구 감소 방지 효과가 약 2배 높다”고 밝혔다. 먼저 올해 인구에서 30%만큼 인구가 감소하는 지점은 수도권은 2075년, 비수도권은 2062년으로 조사돼 비수도권이 13년이나 빨랐다. 이에 중앙정부가 재정을 수도권이나 비수도권에 집중적으로 연간 20조 원씩 30년간 재정투자를 한 결과, 수도권은 일자리 증가 효과가 발생하지만 가용토지 부족과 주택 가격 상승으로 집적효과가 오히려 역효과가 나면서 출생률이 하락하는 등 재정투자 효과가 별로 크지 않았다.

그러나 비수도권은 재정투자 누적금액이 늘어나면서 기반시설이 구축되고 일자리 증가 등의 집적효과가 발생하는 것으로 나타났다. 그래서 2100년 우리나라 인구는 수도권에 투자하면 159만 명이 증가하지만 지방에 투자하면 403만 명이 증가하는 것으로 나왔다. 만약 수도권·지방 골고루 나눠서 투자하면 264만 명 늘어났다. 이와 함께 마 교수는 지방투자에서 모든 지자체에 분산해서 재정을 투자하는 것과 부산 대전 대구 광주 등 거점도시에만 투자했을 때를 비교했다.

가정은 연간 권역별로 2조 4000억 원씩 10조 원을 30년간 모든 지자체에 분산투자하면 2100년에 인구 증가 효과가 39만 명이지만 4개 거점도시에 투자했을 때는 73만 명이 늘어나는 것으로 분석됐다. 마 교수는 “거점 투자할 때 도로·철도 확장에 따른 교통 편의성과 접근성 개선으로 사업체들이 증가하고 지역산업 활성화로 인구 증가 효과가 더 컸다”고 말했다.

이날 포럼에서 서울대 조영태 교수(인구정책연구센터장)는 “인구 감소와 지방 소멸은 정해진 미래일 수 있다”라며 “통근·쇼핑·관광 등 체류에 근거한 생활인구 정책을 통해 지방의 성장 잠재력을 향상시킬 수 있다”고 말했다. 영남권의 경우 생활 인구가 많은 곳이 부산 울산 거제 진주 대구 포항을 들었다. 예를 들어 양산에 집이 있지만 부산에서 직장·모임 등 생활이 주로 이뤄지거나 김해에 거주하면서 창원에서 생활하는 것을 들 수 있다.

조 교수는 생활인구를 인구 정책의 근간으로 삼아 수도권 주민들의 지방 체류를 유도하는 정책을 마련하고, 생활인구 특성에 맞게 공공 서비스를 공급할 것을 강조했다. 실제로 부산에서 외곽으로 거주지를 이전한 주민들이 기존 중심지에서 계속 활동하고 있고 김해 장유신도시 주민은 부산·창원에서 주로 활동하는 등 행정구역과 생활권 불일치가 발생하는 경우가 많다고 조 교수는 설명했다.

이날 포럼에서 국토부 윤의식 국토정책과장은 “인구 감소와 지방 소멸에 대응하기 위해서는 지방에도 수도권에 버금가는 경쟁력을 갖춘 초광역 경제권을 형성하는 것이 필요하다”고 말했다.

그는 “초광역권 설계도라고 할 수 있는 인구·산업 거점과 교통 인프라를 시각화한 ‘국토공간 거점지도’를 구축하고, 정주인구에서 벗어나 생활인구 기반의 초광역권 계획을 수립하는 등 과학적인 거점 성장 전략을 마련하겠다”고 밝혔다.

김덕준 기자 casiopea@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스