“사람살이의 모든 문제와 답, 백성으로부터 나온다”

- 가

진주 김동민 소설가 ‘백성’ 출간

20년 걸쳐 21권 대하소설 완성

선악 뒤섞인 백성 삶이 곧 역사

떠도는 만백성 메아리 한데 모아

진주 말과 풍습 온전히 되살려

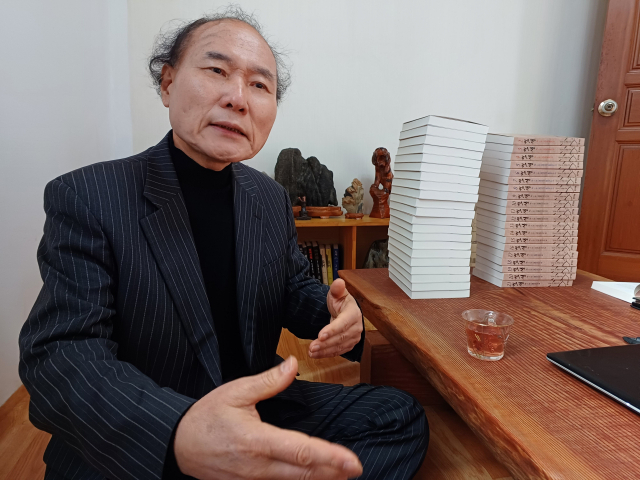

20여 년에 걸쳐 전 21권의 대하소설 <백성>을 쓴 김동민 소설가는 “모든 문제는 백성으로부터 나오지만 모든 답도 백성으로부터 나온다”고 했다. 최학림 기자 theos@

20여 년에 걸쳐 전 21권의 대하소설 <백성>을 쓴 김동민 소설가는 “모든 문제는 백성으로부터 나오지만 모든 답도 백성으로부터 나온다”고 했다. 최학림 기자 theos@

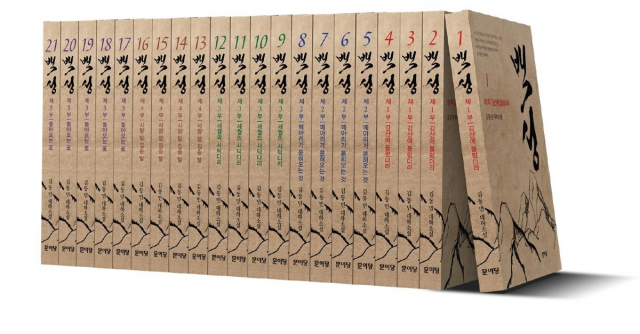

두 가지 질문을 품은 채 진주로 갔다. 과연 백성은 무엇이고, 소설은 무엇인가, 라는 것이다. 진주의 김동민(68) 소설가가 얼마 전 낸 소설 제목이 바로 <백성>(문이당)이다. 200자 원고지 3만 2000장 분량, 21권짜리 대하소설의 제목은 모든 역사를 관통하는 화두다. 집필에 쏟은 세월이 20여 년, 그렇게 오랫동안 그가 붙잡은 화두 백성은 무엇이고, 그리고 그것을 담으려 한 소설이란 그릇은 도대체 무엇인가, 라는 것이다. 이 하나의 소설 속에 진주농민항쟁(1862) 무렵부터 해방 직전까지의 시대가, 등장인물 400여 명 삶의 복잡다단한 교직이 실팍하게 들어 있다.

진주시 남강 변 2층 주택의 서재에 앉아 그는 “백성은 사람이다”라는 범상하고 매우 추상적인 명제를 꺼냈다. 그런데 뜻밖에도 그는 “백성은 민중, 민초라는 것과 좀 다르다”고 했다. 과연 그는 “모든 문제는 백성으로부터 나오지만 모든 답도 백성으로부터 나온다”라고 했다. 백성은 문제의 근원이면서 문제의 답을 지닌 이중적인 존재라는 것이다.

‘모든 문제는 백성으로부터 나온다’라는 말이 예사롭지 않았다. 좁혀 말하자면 사람 세상에 선과 악, 그것의 갈등이 있다면 그 문제의 소재가 백성, 사람에게 있다는 것이다. 요컨대 백성 중에는 문제를 만드는 악한 사람도 있다는 것이다. 소설 속 주요한 등장인물 ‘배봉’은 음모로 남의 집 재산을 빼앗아 악덕 부자가 되고 농민군을 밀고하는 추악한 인물인데 그도 백성이라는 것이다.

과연 삶은 선악의 이분법으로 갈라지는 것이 아니고, 한 사람 속에서도 선악이 공존하고 있으며, 또 사람들은 상황에 내몰려 서로 원수가 되는 얄궂은 운명에 처하기도 한다는 것이다. 소설 속에서 어릴 적 친자매처럼 지낸 주인공 ‘비화’와 ‘해랑’의 갈라지는 운명이 그렇다. 그는 “사람살이에서 선악은 항상 섞여 있다”며 “백성은 하나의 답을 주지 않는다”고 했다.

그렇게 볼 때 ‘백성’이란 화두는 ‘역사’와 닮아 있었다. 앞으로 나아가는 것 같으나 뒷걸음질 치고, 역행하는 것 같으나 또 앞으로 한 발 슬쩍 내딛는 얄궂은 역사…. 그것이 선악이 뒤섞여 엎치락뒤치락하는 백성의 삶이요, 인간과 역사의 실상이라는 것이다. 한꺼번에 해결되지 않는 문제이자 딱 부러진 확답과는 다르게 ‘끊임없이 추구해야 하는 답’이 백성이요, 역사라는 것이다. 그래서 ‘백성은 역사다’라는 명제가 성립할 것 같다. 그쯤에 “모든 답도 백성으로부터 나온다”는 그의 명제의 반쪽을 들이댈 수 있을 것이다.

20여 년에 걸쳐 완성했다는 전 21권의 대하소설 <백성>. 문이당 제공

20여 년에 걸쳐 완성했다는 전 21권의 대하소설 <백성>. 문이당 제공

그렇다면 그는 백성과 역사를 믿는다는 것일까. 그는 “사람살이는 복잡하고 깊다”며 “함부로 희망을 말해서는 안 된다”고 했다. “위대한 작가들은 그래도 희망을 말하지 않았느냐”라는 질문에 그는 “그 자체가 복잡하고 힘든 사람살이를 무어라 딱 잘라 말할 수 없다”고 했다. 여기에 그가 말하는 ‘큰물은 소리를 내지 않는다’는 ‘대하무성(大河無聲)’이란 네 글자를 가져올 수 있을까.

다만 그는 “소설을 쓰면서 악한 인물에 빠져 제가 악해질 때 한 줄도 못 쓸 때가 많았고, 선해질 때는 잘 써졌다”고 했다. 추악한 인물 ‘배봉’은 여러 차례 구사일생하지만 결국 ‘천룡’이라는 소의 뿔에 받혀 죽는 것으로 그려지는데, 작가는 “추악한 인물이 사람 손에 죽는 것도 아까워 짐승에게 죽임을 당하는 것으로 그렸다”고 했다.

소설은 무엇인가. 그는 “소설은 실생활의 풍습과 그것이 써진 시대의 그림”이라고 했다. <백성>은 진주를 배경으로 삼은 대하소설이다. 그 대하에 무엇보다 토박이 진주 말이 구수하게, 진주 문화가 유장하게 흐르고 있다. ‘이 걸이 저 걸이 갓 걸이~’로 이어지는, 우리나라 최초의 운동권 노래 언가(諺歌)를 만든 진주농민항쟁의 유춘계를 소설에 등장시킨 것을 비롯해 전통예술 택견, 진주 비단, 진주 교방 문화, 진주 소싸움, 진주의 호주 선교사들을 통해 ‘진주’를 핍진하게 썼다.

진주에서 콩나물국밥을 팔던 여인이 모은 돈으로 우리나라 최초의 여자 학교를 만들었다는 것도 소설에 가져오고 있다. 그는 소설 속으로 들어가 “참수된 농민군 아들 얼이와 새끼 기생 효원의 사랑, 그리고 원아와 석록의 사연 있는 사랑, 피가 섞인 준서와 동업이 대를 이어 맞서게 될 운명이 애달프다”고도 했다.

실생활의 풍습과 시대의 그림을 통해 그려지는 것은 결국 백성일 것이다. 그는 “나라의 본바탕이 백성”이라고 했다. “떠도는 만백성의 메아리를 한데 모아 하나의 결정체로 보여주려 한 것이 이 소설입니다.” 그의 말을 종합하면 백성은 선악이 뒤섞인 사람살이의 총체인데, 곧 그것이 역사이며, 그것을 담는 것이 소설이라는 것이다. 그에게 백성, 역사, 소설은 영원한 화두로서 같은 말이었다.

<백성> 21권 출간에 앞서 4권의 소설집, 7편의 장편소설, 2권의 평론집을 냈던 그는 마지막으로 “글을 쓰는 사람만이 작가다”라고 했다.

최학림 기자 theos@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스