“내 작품의 비결? 익숙한 것에서 다른 것 찾기”

- 가

김영나 작가 ‘Easy Heavy’전

이달 말까지 부산 국제갤러리

한국·독일서 디자이너·작가로

디자인의 새로운 미학 제시해

국제갤러리 부산점에서 자신의 작품을 설명하고 있는 김영나 작가 모습. 김효정 기자

국제갤러리 부산점에서 자신의 작품을 설명하고 있는 김영나 작가 모습. 김효정 기자

“우선 늘 있는 것, 익숙한 것을 열심히 들여다보죠. 다르게 보이기 시작하고 새로운 것을 발견하면서 작업은 시작됩니다.”

김영나 작가는 미술과 디자인 두 가지 영역 모두에서 존재감이 대단한 사람이다. 40대 중반이지만 이미 그의 이력은 놀랍다. 카이스트 산업디자인학과 학사와 홍대 시각디자인과 석사를 끝내고 다시 네덜란드 미술대학에서 공부한 후 한국, 독일, 미국의 유명 미술관의 초대를 받아 전시를 시작했다. 리스본 건축 트리엔날레, 뮌헨 현대미술관, 런던 빅토리아 앨버트 박물관, 뉴욕 현대미술관, 밀라노 트리엔날레 디자인 뮤지엄 등에서 전시했고, 에르메스를 비롯해 명품 브랜드와 함께 디자인 협업 프로젝트도 진행했다.

이렇게 되기까지 뭔가 작가만의 특별한 비결이 있을 것 같았다. 마침, 국제갤러리 부산점에서 6월 30일까지 열리는 김영나 작가의 ‘Easy Heavy’전이 열려 작가에게 직접 물었다. 주변에 있는 것을 열심히 보고 다른 점을 발견한다는 당연한 답에 힘이 빠진다. 작가는 직접 전시된 작품을 하나씩 가리키며 탄생 이야기를 들려준다. 뻔하게 느껴졌던 작가의 작품 비결은 진실이었다.

김영나_‘Good Job’. 국제갤러리 제공

김영나_‘Good Job’. 국제갤러리 제공

김영나_‘Home 2’. 국제갤러리 제공

김영나_‘Home 2’. 국제갤러리 제공

“저건 선생님이나 부모님이 ‘참 잘했어요’라고 칭찬할 때 붙여주는 스티커예요. 그 문양이 재미있더라고요. 문양은 그대로 가져왔는데 글자를 빼고 울을 소재로 만들었어요. 나무 프레임으로 테두리를 만들었더니 조금 더 다르게 느껴지네요.” ‘Good Job’이라는 작품에 대한 설명이다.

‘Home2’라는 나무 작품은 집안 공간을 알리는 표지판을 활용해 만들었다. 이 역시 외국 가정집에선 어디서나 볼 수 있는 사물이다. 여행가면 그 지역의 스티커를 꼭 구입한다는 김 작가는 이번 전시에서 그동안 모았던 스티커의 문양을 활용한 작품도 선보였다.

“익숙함과 편안함을 탈피하면 새로운 것들은 계속 나와요. 지치지 않고 재미있게 작업하는 비결인 것 같아요. 물건마다 이야기가 있거든요. 특히 작은 것들을 수집하는데 그건 일상을 다르게 보는 방법이자 삶을 다르게 살 수 있는 비결이죠. 여행가면 그 지역의 작은 문방구에 들러 스티커를 사는 건 당시의 추억을 구입하는 거죠. 스티커 문양과 그때의 느낌을 합하면 작품으로 이어집니다.”

김 작가는 익숙한 사물, 사건에서 디자인적 요소를 뽑고 새로운 시공간에 그걸 배열할 때 발생하는 미학적 요소에 주목한다. 기능적 표현을 담은 디자인은 관객에 의해 문화를 해석하는 기호로 확대된다.

김영나 ‘Blank Sunset’. 국제갤러리 제공

김영나 ‘Blank Sunset’. 국제갤러리 제공

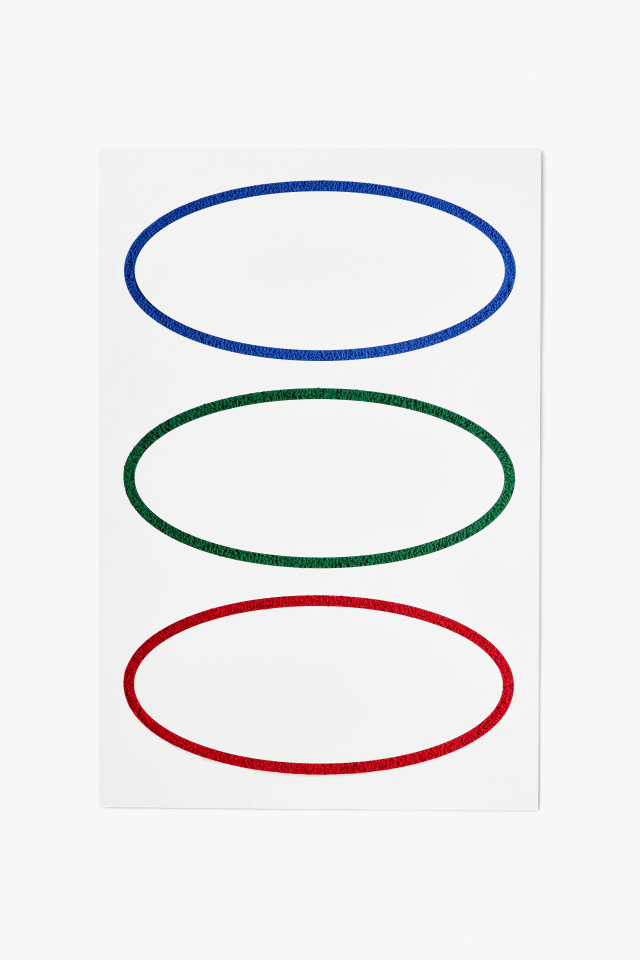

김영나 ‘Blank Halo’. 국제갤러리 제공

김영나 ‘Blank Halo’. 국제갤러리 제공

국제갤러리 부산점에서 자신의 작품을 설명하고 있는 김영나 작가 모습. 김효정 기자

국제갤러리 부산점에서 자신의 작품을 설명하고 있는 김영나 작가 모습. 김효정 기자

이번 전시 제목은 가벼워 보이지만 절대 가볍지 않은 대상을 뜻한다. 대량 생산되기 때문에 어디서나 구입할 수 있는 스티커 혹은 일상용품이 김 작가의 필터를 통해 완전히 다른 방식으로 재현된다.

첫 번째 공간은 김 작가의 ‘SET’ 시리즈이다. 작가가 만든 샘플북의 지면을 거대한 벽화로 옮겼고, 벽화의 일부분을 다시 작은 캔버스의 회화로 그렸다. 디자인과 순수 미술 사이의 구분이 의미 없다는 뜻이며, 자신에게 늘 따라붙는 디자이너와 작가 사이의 정체성에 대한 답이기도 하다.

이어지는 공간에는 스티커, 표지판처럼 일상에서 접하는 시각 언어를 캔버스, 천, 아크릴, 석고 등 다양한 재료로 추상화했다. 마치 작가는 관객에게 이 작품은 어떤 것이 변신했는지 퀴즈를 내는 기분이다. 덕분에 관객은 추상적이고 미학적인 작품을 가벼운 즐거움으로 느낄 수 있다.

김영나 ‘Piece 14-2’. 국제갤러리 제공

김영나 ‘Piece 14-2’. 국제갤러리 제공

국제갤러리 전시장에 선 김영나 작가. 김효정 기자

국제갤러리 전시장에 선 김영나 작가. 김효정 기자

김 작가 작품에 대한 평론 글은 대체로 어렵다. 그만큼 사회적인 함의, 미술사적 가치, 철학적인 해석이 가능한 작품이다. 이 모든 해석을 모른다 해도 시각적인 자극만으로 충분히 재미있게 볼 수 있는 전시이다.

국제갤러리 전시장에 선 김영나 작가. 김효정 기자

국제갤러리 전시장에 선 김영나 작가. 김효정 기자

김영나 작가의 ‘Easy Heavy’ 전시 전경. 김효정 기자

김영나 작가의 ‘Easy Heavy’ 전시 전경. 김효정 기자

김효정 기자 teresa@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스