[요즘것들] 나이도 직장도 모르고 친구 될 수 있어? 몰라서 더 친해졌어!

- 가

부산일보 주니어보드 '요즘것들'

삽화=노인호 기자 nogari@

삽화=노인호 기자 nogari@

저는 최근 평일에 취미 모임을 나가기 시작했는데요, 이 모임에는 하나의 암묵적인 룰이 있습니다. 바로 나이와 직업을 밝히지 않는 것. 저는그런대로 MZ세대로서 트렌드를 바짝 좇아가고 있다고 생각했는데, 여기서 저는 ‘젊꼰’(젊은 꼰대)이 됐습니다. 자기소개 순서에서 나이를 말하려다 완곡한 제지를 당했거든요. 룰을 알게 된 순간 이 자리를 박차고 나가야 하나 생각했습니다. ‘그럼 도대체 뭘 물어보고, 무슨 얘기를 하라는 건지’라는 의문이 자연스럽게 떠올랐으니까요. 저도 요즘 사람이지만, 참 ‘MZ세대’스럽게 유난이라는 생각도 잠깐 했습니다. 하지만 1시간가량 이야기를 나눴을까요. 편안해지는 기분을 느꼈습니다.

기자 특성상 직업을 밝히면 상당히 곤란한 상황들이 생깁니다. 입사한 지 오래되지 않았지만 저도 부산의 기업들이나 관공서에 아는 사람이 한두 명씩 생겼고, 친분의 가지를 타고 타고 가다 보면 불필요한 지인이 생기는 경우가 종종 있습니다. 이러한 지인들이 기자생활에 꽤 도움이 되기도 하지만, 곤란한 상황도 생깁니다. 어떤 모임이든 이러한 불편을 감수해야 했는데, 암묵적 룰 때문에 더 편안하게 취미에 집중할 수 있더라고요.

취향·관심사 기반 소모임 활발

사생활 언급 금기 삼는 직장도

유난 떤다 싶다가도 편안해져

불필요한 질문도 함께 사라져

사람 자체 더 잘 알게 되는 경험

서로 존중하는 태도 배우기도

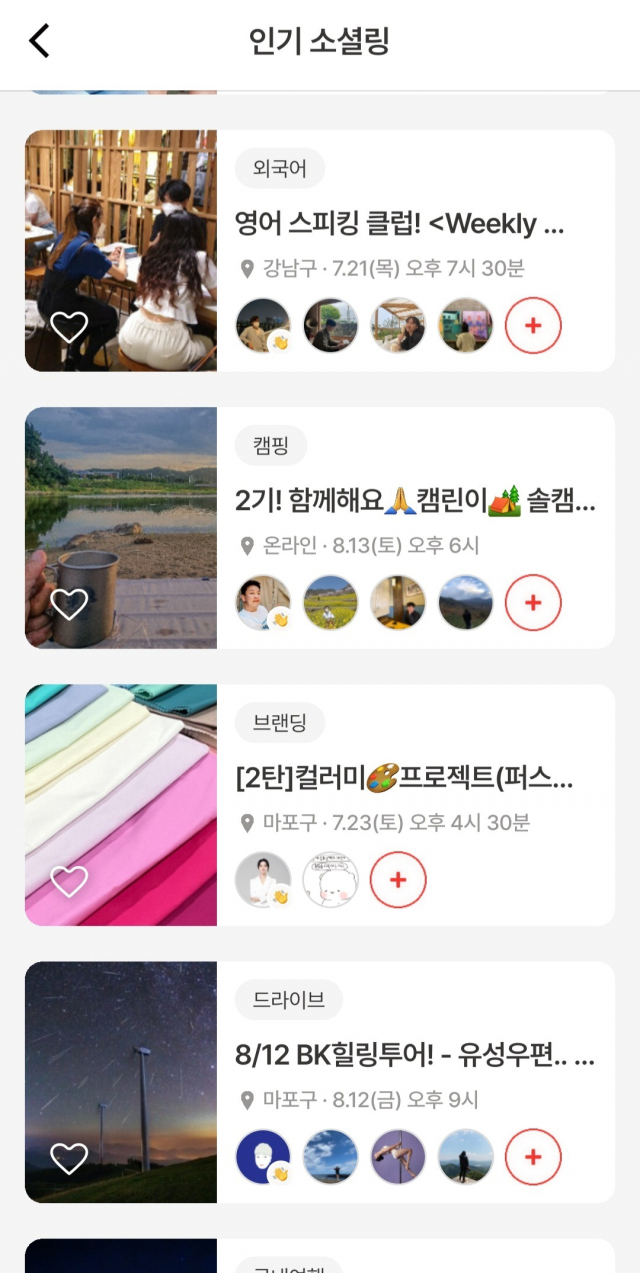

비슷한 관심사를 매개로 ‘취향 공동체’를 만들어주는 취향 플랫폼 앱이 인기다. 관심사 기반 커뮤니티 앱 ‘문토’ 캡처 화면.

비슷한 관심사를 매개로 ‘취향 공동체’를 만들어주는 취향 플랫폼 앱이 인기다. 관심사 기반 커뮤니티 앱 ‘문토’ 캡처 화면.

이름과 나이를 몰라도 이들은 꽤 친했습니다. 한 사람을 둘러싼 외적인 요소보다는, 그 사람 자체를 궁금해하는 문화가 자연스럽게 형성돼 있었습니다. 제 옆자리에 앉았던 한 여성분은 “다른 모임에 들어갔다가 직업과 나이를 밝히는 순간 미묘한 서열이 생기고, 자연히 본인에게 부여되는 역할이 생기는 느낌을 받았는데, 여기서는 그런 게 없어서 좋다”고 말씀하기도 했어요. 이 룰 덕분인지 다른 모임에 비해 유지된 기간이 길었고, 참여자들끼리 감정이 상하거나 다투는 일도 적은 것 같았습니다.

이렇게 ‘사생활’ 없는 인간관계는 직장에서도 가능합니다. 비슷한 맥락으로, 서울에 사는 제 지인의 얘기도 들려 드릴게요. 서울의 작은 회사에 다니는데, 간부급부터 막내까지 20년도 넘게 차이가 나지만 이들은 사는 곳도 모르고 나이도 모른다고 합니다. 극단적인 예로, 집에 가는 방향이 같아 같은 버스정류장에서 마주쳐도 인사를 일부러 하지 않는대요. 버스에서 내릴 때 비교적 구체적인 집 위치가 노출되고 이를 상대방이 알게 되면 기분이 불쾌할까 봐 하는 배려라고 합니다.

유난스러운 문화 때문에 지인도 처음엔 여기서 어떻게 회사생활을 할지 막막했더랍니다. 하지만 나이를 안 밝히니 결혼에 대한 질문도 나오지 않고, 집을 샀느냐는 얘기도 자연스럽게 없더래요. 서로와 대화하고 알아가는 데 이러한 것들이 중요하지 않다는 것을 알게 되니, 이제는 별로 알고 싶지 않다고 합니다. 오히려 취향과 관심사를 기반으로 한 소모임이 활성화돼 여느 회사 못지않게 교류를 많이 한다고 하네요. 그리고 더 중요한 건 서로가 굳이 말하고 싶어 하지 않는 것, 또 이런 것을 알려고 하지 않는 서로를 존중하는 태도를 배우게 됐다고요.

이를 반영하듯, ‘취향’으로만 묶인 공동체가 요즘 뜨고 있습니다. 비슷한 관심사를 매개로 ‘취향 공동체’를 만들어주는 취향 플랫폼 앱들이 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 입소문을 타고 있다고 합니다. 모든 모임에선 나이도 직업도 묻지 않고, 서로 이름 뒤에 ‘님’을 붙여 부를 뿐입니다.

MZ세대의 문화이지만, 사실 중장년층에서도 이러한 욕구는 있었습니다. 알고 지내던 한 50대 취재원은 ‘사회에서 살아남기 위해 이런 문화에 적응해 왔던 거지, 나도 종종 이런 사적인 것들로 엮이는 관계에 피로감을 느낀다’고 말했습니다. 서로에 대한 의무감을 전제로 한 공동체를 이루는 것보다는 자유롭고 수평적이며 자신의 선택을 자유롭게 보장받고 싶은 욕구는 MZ세대뿐 아니라 누구에게나 있는 모양입니다.

입사 4년 차 기자로 명함을 건네는 것으로 인사를 대신하는 게 몸에 밴 저지만, 이런 모임의 즐거움에 대해 알아가는 중입니다.

박혜랑 기자 rang@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스