[김필남의 영화세상] 멀리 있지 않은 예술

- 가

영화평론가

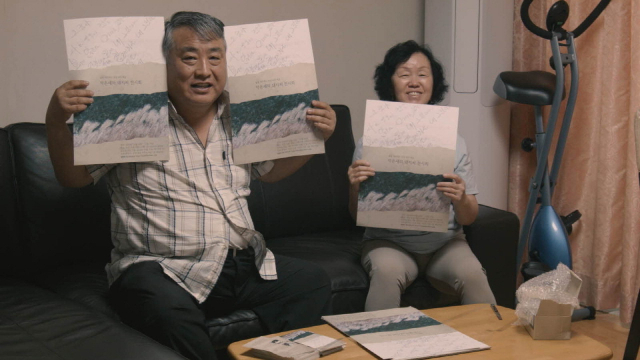

다큐 ‘작은새와 돼지씨’ 스틸 컷. 필름다빈 제공

다큐 ‘작은새와 돼지씨’ 스틸 컷. 필름다빈 제공

‘작은새’ 김춘나 씨는 서예와 그림을 즐기고, ‘돼지씨’ 김종석 씨는 시를 쓴다. 노년의 부부는 전시회를 준비 중이고, 딸이자 감독인 ‘김새봄’은 부모의 예술성을 인정하며 부부의 모습을 카메라에 담는다. 다큐 ‘작은새와 돼지씨’는 감독이 부모 이야기를 전하는 사적 다큐멘터리처럼 보이다가도, 예술이란 무엇인지를 묻는 자못 거창한 담론으로 향하고 있어 흥미롭다.

다큐는 딸 새봄이 유치원 재롱잔치에서 춤추고 노래하는 모습을 찍어둔 비디오 영상을 보여주는 장면부터 시작한다. 그런데 돌연 이 재롱잔치에서 돼지씨와 작은새가 노래를 부르고 춤을 춘다. 흥과 끼가 넘쳐나는 가족임을 알려주는 오프닝이 아닐 수 없다. 그 옛날 누군가가 찍어주었던 새봄의 재롱잔치 영상이 끝나면, 이제 새봄이 부모의 일상을 카메라에 담기 시작한다. 한때 24시간 슈퍼를 운영하며 일과 쉼의 경계를 구분하지 못했던 돼지씨와 작은새는 건물주의 집세 인상으로 슈퍼를 접고, 현재는 경비원과 주부로 살고 있다.

다큐멘터리 ‘작은새와 돼지씨’

부부의 서예와 그림, 시 창작

일상을 지속시키는 원동력 돼

프로와 아마추어 경계 묻기도

돼지씨와 작은새는 함께 밥을 먹고 소소한 대화를 나누고 서로의 발톱을 깎아주거나 발바닥에 박힌 가시를 빼내 주는 등 여느 부부들처럼 티격태격하다가도 세상 없이 다정한 모습을 보여 준다. 그리고 아침이 밝아오면 돼지씨는 출근을 하고 작은새는 문화센터로 향한다. 두 사람의 일상은 평범하다 못해 단조로워 보인다. 하지만 그들은 반복되는 일상 속에서 즐거움을 찾을 줄 아는 인물들임을 알 수 있다. 작은 아파트의 경비원으로 일하는 돼지씨는 일을 하는 중에도 영감이 떠오르면 낡은 연습장을 꺼내어 시를 쓰고 낭송을 한다. 문화센터로 간 작은새는 자신의 작품을 피드백해주는 사람들의 말에 어느 때보다 환한 미소로 답한다.

두 사람에게 예술은 오래된 취미이자 일상에서 오는 위기를 극복하는 방법이었다. 작은새는 슈퍼를 운영하며 오는 스트레스를 서예와 그림 그리기로 풀었다고 한다. 돼지씨의 시 창작 역사는 오래되었다. 작은새에게 보내는 러브레터를 시작으로 슈퍼에서 일할 때는 자투리 종이 조각과 담뱃갑에, 경비 일을 하면서는 광고지 이면에 시를 썼다. 새봄은 전시회 준비를 위해 돼지씨가 낡은 상자 속에 차곡차곡 쌓아 둔 오래된 시들을 한 장 한 장 꺼내어 본다. 켜켜이 쌓인 시간과 감정들이 고스란히 담겨진 돼지씨의 시들이 세상과 만나는 순간, 그들이 바로 우리 시대의 진정한 예술가임을 알게 된다.

작은새와 돼지씨는 자신들을 예술가라 생각하지 않지만 그들에게 예술이 삶을 지속하게 하는 원동력이었음을 알 수 있다. 다큐에서는 프로와 아마추어의 경계가 무엇인지 묻는 장면이 있다. 이는 곧 누구를 예술가라고 명명할 수 있는지 묻는 것과 다르지 않다. 예술을 전공하고, 제도권이 인정하는 상을 수상해야 예술가로 인정받을 수 있을까? 예술가는 누군가의 인정에서 탄생하는 것이 아니라, 예술 그 자체를 사랑하는 이들의 것임을 영화는 말하는 것이다.

영화의 결말이자 하이라이트는 단연 작은새와 돼지씨의 작품 전시회다. 전시회 날 새봄은 사회를 보고, 작은새는 전시를 보러 온 관객들에게 작품을 소개하고, 돼지씨는 자신이 쓴 시를 낭송한다. 그동안 그들이 홀로 즐겼던 예술세계를 세상 밖으로 펼쳐 내는 작은 전시회는 소박하지만 감동적이다. 누군가는 작은새와 돼지씨를 보며 자신도 예술가가 될 수 있다는 희망을 얻을지도 모른다. 이 다큐의 매력은 바로 예술은 어렵고 낯선 것이 아니라, 누구나 쉽게 접근하고 즐길 수 있음을 말하는 데 있다. 돼지씨는 일상 자체가 곧 예술임을 말하고, 작은새는 일상의 어려움을 이겨 내기 위해 예술로 눈을 돌렸다고 말하는 데서 그들에게 예술은 거창하거나 멀리 있지 않음을 알려 주는 것이다. 누구나 예술가가 될 수 있다고 말을 건넨다.

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스