[공감] 그날의 상처

- 가

서정아 소설가

나는 평소 자신감이 넘치는 사람은 아니다. 실은 언제나 걱정이 많고 스스로에 대한 의심과 비관에 사로잡혀 있는 쪽이다. 하지만 그런 나도 스스로를 과신하는 일이 드물게 있긴 한데, 그 가운데 하나가 자전거 타기이다. 나는 내가 자전거를 잘 타는 축에 속한다고 생각하고 있다. 아이가 작았을 때에는 자전거 뒤에 유아용 보조 안장을 달아 태우고 다녔고 이제는 그 아이가 나만큼 커버렸지만 여전히 뒤에 태우고도 중심을 잘 잡는다. 과일 상자를 뒤에 싣고 에코백에 담은 물건들을 양쪽 핸들에 주렁주렁 매달고도 잘 다닌다. 한 손을 놓는 것쯤은 아무것도 아니다. 인적이 없는 내리막길에서 머리카락을 휘날리며 내달릴 때만큼은 내가 어느 만화 속의 주인공이라도 된 듯하다. 그런 순간의 나는 어떤 기쁨에 둘러싸여 있다. 인간이 자신을 과대평가하는 데에서 생기는 기쁨이 바로 자만이라고, 스피노자는 말했다. 과대평가이기 때문에 그 기쁨은 어쩌면 일순간 깨져버릴 수도 있는 것이지만 가끔 우리는 그런 착각에 빠지기도 한다. 내 상상 속에서의 나는 멋있게 내리막길을 내려가는 만화 속 주인공이었는데, 현실의 내 모습은 어쩌면 곧 넘어지고 깨질 것만 같은 위태위태한 사람이었을지도 모르겠다. 그리고 얼마 전 그런 일이 벌어지고야 말았다.

그날 나는 자전거를 타고 돌아다니다가 동네 빵집에서 갓 구운 식빵 한 봉지를 샀다. 아직 온기가 식지 않았기 때문에 빵 봉투의 입구를 반쯤 연 채로 들고 가야 하며 절대로 빵이 눌리는 일이 없도록 하라고, 안 그러면 금방 찌그러져 버린다고 빵집 주인이 몇 번이고 주의를 주었다. 나 역시 직사각형으로 예쁘게 구워진 식빵이 찌그러지는 것을 원치 않았을뿐더러 무엇보다 공들여 구운 자신의 빵을 걱정하는 빵집 주인의 눈빛이 너무도 간절했기 때문에, 그가 쥐여준 대로 조심히 한 손에 빵을 들고 나머지 한 손으로만 자전거 핸들을 잡은 채 페달을 밟기 시작했다. 어떤 의심도 없이, 기쁘고 즐겁게.

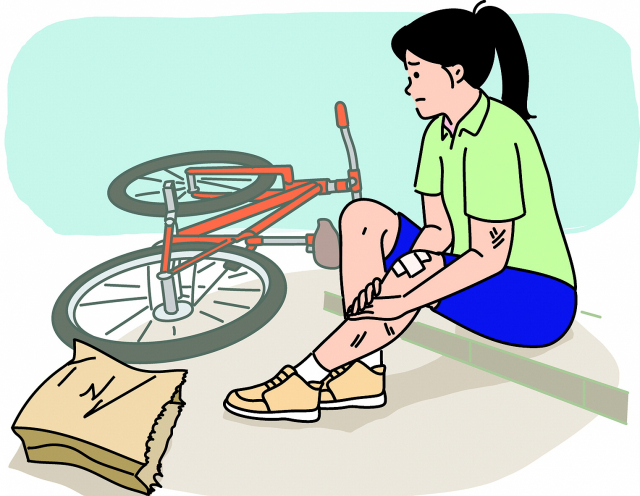

그랬는데, 집에 거의 다 왔을 무렵 커브가 있는 내리막길에서 속도를 줄이지 못했고 나는 균형을 잃은 채 자전거와 함께 굴러버리고 말았다. 바닥에 넘어진 순간 너무 아파서 도저히 일어날 수가 없을 것 같았지만 혹시 윗길에서 자동차가 내려올까봐 끙끙거리며 겨우 일어나 자전거를 끌고 길 가장자리로 갔다. 빵집 주인이 그토록 애정을 담아 구웠던 네모난 식빵은 완전히 찌그러져 있었다. 내 몰골과 표정은 말할 것도 없었을 것이다.

그날 이후로는 내리막길을 내려갈 때 더 이상 만화 속 주인공이 되는 기분에 빠져들지는 않는다. 조금 긴장을 하고 미리 속도를 줄이고 핸들을 두 손으로 꼭 잡는다. 이런 일을 겪고 나면 사람이 겸손해지기도 하지만, 위축되기도 하고 아프기도 하고 오래 지워지지 않는 상처도 생긴다. 한 달이 지났지만 그날의 상처는 여전히 내 몸에 남아 있고 나는 가끔 그 상처를 가만히 들여다보게 된다.

국내의 한 대학에 실패연구소가 있는데 지난 23일부터 2주 동안 ‘실패 주간’을 운영하고 있다는 이야기를 들었다. 실패 경험을 공유하는 ‘망한 과제 자랑대회’도 하고 실패의 순간을 포착한 사진전도 연다고 했다. 성공과 완벽을 자랑하는 것이 아니라 실패의 경험담을 나눈다는 것이 무척이나 신선하고 따뜻하게 느껴졌다. 그곳에서는 내가 그동안 망쳐버린 일들도, 자전거와 함께 나동그라지던 순간도, 어쩌면 스탠드업 코미디처럼 유쾌하게 웃어넘길 수 있을 것만 같았다. 무한 경쟁의 한국 사회에서 수없이 타인과 자신을 비교하며 열패감과 좌절감 속에서 상처 입고 살아가는 우리들에게 필요한 것은, 흔해 빠진 위로나 충고가 아니라 그 순간을 함께 나누고 같이 아파하는 연대, 그리고 서로의 상처를 따뜻한 눈으로 바라보고 보듬는 진심 어린 마음이 아닐까 생각해 본다.

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스