부울경 ‘참나무 시들음병’ 창궐 조짐…제2의 재선충병 우려 급증

- 가

이달 초 경남 함안에서 발병 확인

부·울·경 중심 시들음병 ‘확산세’

중부서 남부지역로 확장 움직임

제2 재선충병 우려…적극 방제

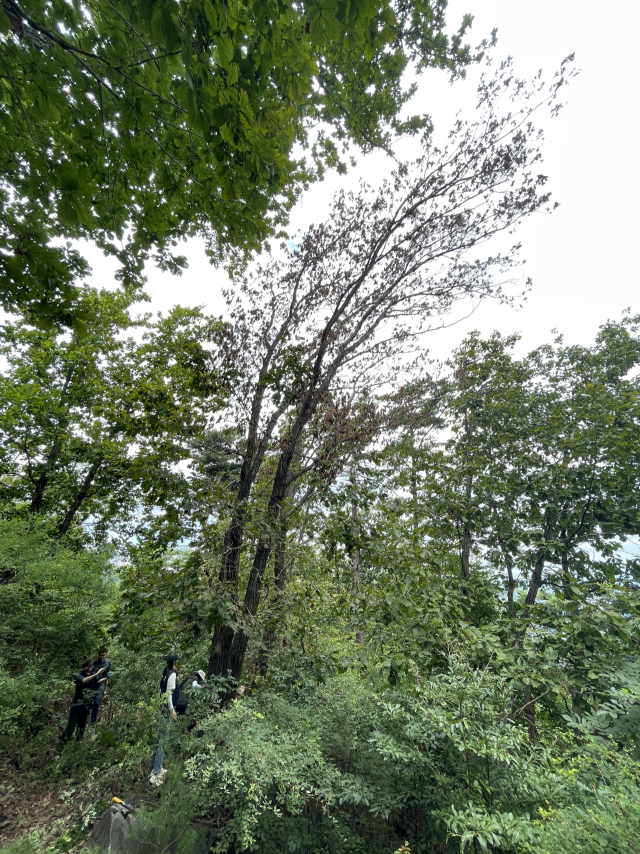

경상국립대 수목진단센터가 최근 민간 나무병원 등과 경남 함안군의 한 야산에서 나무 정밀진단에 나선 결과 참나무 시들음병이 확인됐다. 경상국립대 수목진단센터 제공

경상국립대 수목진단센터가 최근 민간 나무병원 등과 경남 함안군의 한 야산에서 나무 정밀진단에 나선 결과 참나무 시들음병이 확인됐다. 경상국립대 수목진단센터 제공

2000년대 초 경기도에서 집단 발생해 2010년 전후 점차 감소했던 참나무 시들음병이 최근 들어 부산과 울산, 경남을 중심으로 다시 확산세를 보이고 있다. 소나무 재선충병과 같이 완전한 방제가 불가능해 보다 적극적인 대응이 필요하다는 목소리가 나온다.

경상국립대 수목진단센터는 이달 초부터 지역 민간 나무병원·지자체와 함께 경남 함안군 지역의 수목을 대상으로 정밀진단에 나선 결과 참나무 시들음병을 최종 확인했다고 22일 밝혔다. 함안에서 참나무 시들음병이 확인된 건 이번이 처음이다.

참나무 시들음병은 매개충인 ‘광릉긴나무좀’이 곰팡이균을 몸에 지닌 채 참나무로 들어가 병을 옮긴다. 감염된 참나무는 줄기의 수분 통로가 막혀 잎이 시들고 빨갛게 마른다. 한여름에도 단풍이 든 것처럼 보이고, 피해가 심할 경우 나무가 고사하기도 한다.

광릉긴나무좀 모습. 곰팡이균을 몸에 지닌 채 참나무로 들어가 시들음병을 옮긴다. 경상국립대 수목진단센터 제공

광릉긴나무좀 모습. 곰팡이균을 몸에 지닌 채 참나무로 들어가 시들음병을 옮긴다. 경상국립대 수목진단센터 제공

이 병은 참나무 종류 가운데서도 특히 신갈나무의 집단 고사를 야기할 수 있어 초기에 신속한 진단이 필요하다.

함안군은 지속적인 현장 모니터링을 통해 9월에 해당 지역의 감염 의심목을 파악했고, 민간 나무병원과 경상국립대 수목진단센터의 공동 진단으로 참나무 시들음병 발생을 처음 확인했다.

수목진단센터 관계자는 “이 병에 취약한 참나무의 피해 확산을 막기 위해서는 초기에 신속한 진단이 필요하다. 함안군청은 지속적인 현장 모니터링을 통해 9월에 해당 지역의 감염 의심목을 파악했고, 민간나무병원과 경상국립대 수목진단센터의 공동 진단으로 참나무 시들음병 발생을 처음 확인했다”고 말했다.

참나무 시들음병 예찰 활동 모습. 경상국립대 수목진단센터 제공

참나무 시들음병 예찰 활동 모습. 경상국립대 수목진단센터 제공

참나무 시들음병은 국내에선 2004년 경기도에서 처음 집단 발생했다.

2008년까지 계속해서 발생 나무가 늘어나다 지속적인 예찰·예방·방제를 통해 2010년 전후 감소세로 돌아섰다.

그런데 1~2년 사이 다시 조금씩 피해 면적이 늘고 있는 것.

실제 산림청 조사 결과 지난해 전국 참나무 시들음병 발생 규모는 1487ha로, 지난 2021년 1240ha 대비 247ha가 늘었다.

무엇보다 그동안 피해지역이 경기도나 중부지방에 집중돼 있었지만 남부지역으로 빠르게 번지고 있다는 게 특징이다.

부산·울산·경남에서는 발생 초기 산청과 밀양 양산, 울산 일부 지역에서 일부 발견됐지만 이후 비교적 잠잠했다. 하지만 최근 들어 부산 기장과 금정산, 울산, 진주, 함양, 함안 등에서 잇따라 확인 사례가 보고되고 있다.

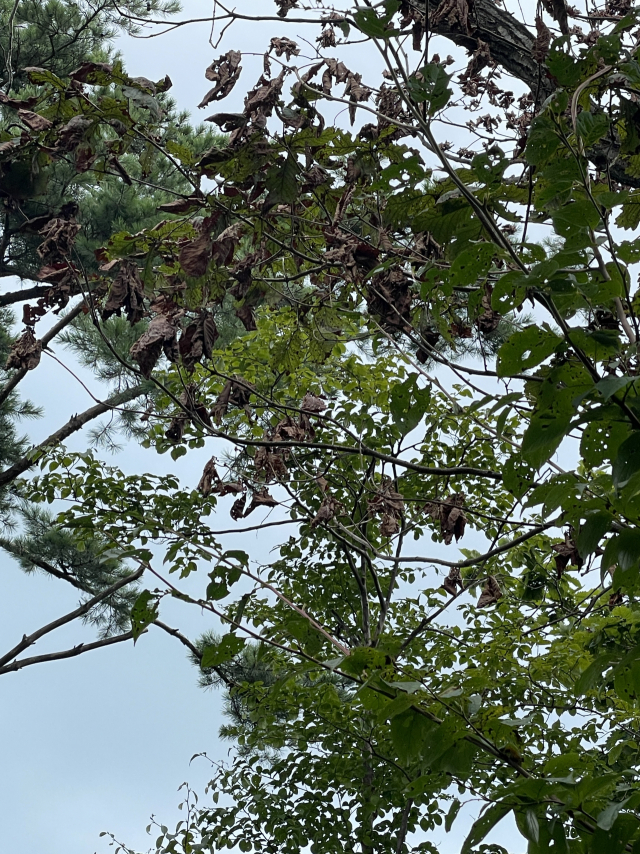

참나무 시들음병에 걸리면 줄기의 수분 통로가 막혀 잎이 시들고 빨갛게 마른다. 경상국립대 수목진단센터 제공

참나무 시들음병에 걸리면 줄기의 수분 통로가 막혀 잎이 시들고 빨갛게 마른다. 경상국립대 수목진단센터 제공

지난 2021년 영남권(경북·대구 포함) 국·사유림에서는 총 94ha(국유림 28ha·사유림 66)의 참나무 시들음병이 확인됐는데, 지난해에는 289ha(국유림 176ha·사유림 113ha)으로 크게 늘었다.

올해 역시 11월 22일 기준 부·울·경 국유림에서만 112ha가 확인되는 등 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 상황이다.

형태는 소나무 재선충병과 비슷하지만 재선충병이 남부에서 중부로 확산된 것과 달리 시들음병은 중부에서 남부로 확산되는 사례다.

정확한 원인은 아직 밝혀지지 않고 있는데, 일각에선 광릉긴나무좀이 수목 밀집도와 활성도가 좋은 남부지역으로 점차 세력을 키우고 있다는 주장이 나온다.

특히 올해처럼 날씨가 덥고 강우 일수가 많은 해는 그만큼 나무 속 수분도 많아져 곰팡이균과 이를 옮기는 광릉긴나무좀이 증식하기 알맞은 환경이 된다.

참나무 시들음병 방제 모습. 나무가 고사하면 잘라서 훈증 처리한다. 참나무 시들음병 방제 모습. 경상국립대 수목진단센터 제공

참나무 시들음병 방제 모습. 나무가 고사하면 잘라서 훈증 처리한다. 참나무 시들음병 방제 모습. 경상국립대 수목진단센터 제공

문제는 참나무 시들음병은 소나무 재선충병처럼 매개체가 옮겨 다니며 병을 확산 시키기 때문에 완전 방제는 불가능하다는 점이다.

특히 참나무는 우리나라 수종 가운데 소나무 다음으로 많이 분포돼 있다. 활엽수 가운데 70% 이상을 차지할 정도로 수가 많기 떄문에 대처가 늦을 경우 피해 규모도 커질 수밖에 없다.

보다 효율적인 방제 계획 수립을 위해 대학과 민간 나무병원, 지자체의 협업 구조인 수목진료제도가 더욱 활성화될 필요가 있다는 목소리도 있다.

추갑철 경상국립대 환경산림과학부 명예교수는 “소나무 재선충병이 처음 발생했을 때 사람들의 관심이 덜했고 대처 방법도 몰라 피해가 커졌다. 현재로선 빠른 예찰을 통해 시들음병이 발생한 지역에 끈끈이 롤트랩을 사용하는 게 최선이다. 재선충병의 전철을 밟지 않기 위해 지금부터라도 적극적인 대처가 필요하다”고 말했다.

김현우 기자 khw82@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스