[해양문학 찾아 떠돈 40년 항적] 10월 선상 미팅 중 여대생 1명 물에 풍덩

- 가

5) 어느 익수자 이야기

남항 정박 중이던 트롤선 강화호 갑판서

50여 년 전 수대생-교대생들 초유 미팅

통선서 옮겨 타다 실수로 1명 물에 빠져

소동 뒤에 나타나 단연 그날 히로인 돼

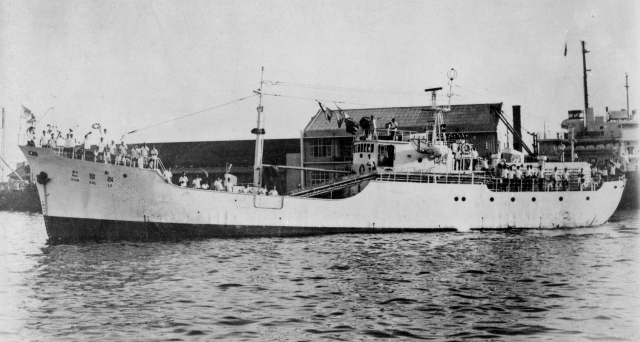

1968년 10월 부산 남항에 정박 중인 트롤어선에서 사상 초유의 선상 미팅이 있었다. 사진은 어선들이 정박 중인 부산 남항 모습. 부산일보 DB

1968년 10월 부산 남항에 정박 중인 트롤어선에서 사상 초유의 선상 미팅이 있었다. 사진은 어선들이 정박 중인 부산 남항 모습. 부산일보 DB

1968년 10월 하순의 어느 날 저녁이었다. 수산대학에 재학 중인 마산고등학교 출신 동문회에서 애인 없는 졸업생들의 신부감을 구해주기 위해 후배들이 마련한 단체 미팅이 있었다. 애인 없는 졸업생들은 캠퍼스를 떠나면 곧 원양어선을 타고 머나먼 바다로 나갈 예비 항해사들이었다. 캠퍼스를 떠나기 전에 대학생 신분으로 짝지를 구할 마지막 기회였다. 상대는 교대생이었는데 같은 도시, 마산고등학교 바로 근처에 있는 마산여고 출신들이 많았다. 졸업할 때까지 애인 하나 사귀지 못할 정도로 말주변 없는 선배들이라 할 이야기가 없으면 고등학교 시절 이야기라도 하라고 일부러 그렇게 주선을 했던 것이다.

교대생을 택한 것은 직업이 사람의 품격을 말하는 것은 아니지만 아무래도 학교 선생님이라면 남편이 바다에 나가 오랫동안 집을 비워도 가정을 탈 없이 지켜줄 것이라는 소박한 믿음 때문이었다. 그날 밤의 미팅 장소는 부산 남항에 정박해 있는 트롤선 강화호 갑판이었다. 강화호는 1600톤급으로 당시에는 우리나라에서 제일 큰 트롤선 중의 한 척이었다. 대서양에서 조업하다 북태평양 어장에 진출해 첫 항차 40여 일 만에 청어를 한 배 가득 잡아 수산업계를 떠들썩하게 했던 배였다.

1968년 부산 남항에 정박 중인 트롤선상에서 예비 항해사들과 교대 여대생들의 미팅이 이뤄졌다. 사진은 한 대학 캠퍼스의 여대생 모습. 부산일보 DB

1968년 부산 남항에 정박 중인 트롤선상에서 예비 항해사들과 교대 여대생들의 미팅이 이뤄졌다. 사진은 한 대학 캠퍼스의 여대생 모습. 부산일보 DB

그 시절만 해도 여자들이 어선에 올라간다는 것은 금기였다. 재수 없다는 미신 때문이었다. 그런데도 성격이 활달하고 배포가 큰 선장은 대학 후배들의 성가신 요청을 흔쾌히 들어주었던 것이다. 트롤선 갑판 위의 미팅은 아마도 그날 밤이 처음이자 마지막이 아니었을까 싶다. 그 당시 부산 충무동 앞바다에 닻을 내린 어선들의 통선은 엔진이 달린 통통선이 아니고 노를 젓는 거룻배였다. 거룻배는 한 번에 7~8명밖에 탈 수 없었다. 50명 남짓한 여학생들을 실어 나르자면 일고여덟 번 왕복해야 했다.

그날 밤 부산 남항은 시월의 싸늘한 달빛과 자갈치 안벽에 풍선같이 늘어선 포장마차 불빛이 해면에 반사되어 휘황찬란한 수궁처럼 아름다웠다. 여학생들은 평소에 느껴보지 못했던 낯선 분위기에 매료되어 벌써부터 들떠 있었다. 노 젓는 거룻배는 한 번 왕복하는 데 시간이 제법 걸렸다. 여학생들은 어서 빨리 훤하게 불을 밝힌 낯선 배에 올라가 보고 싶어 안달이 났다. 거룻배가 강화호 선미에 닿으면 여학생들은 그물을 내리고 끌어올리는 미끄럼 갑판에 설치해 놓은 줄사다리를 붙잡고 엉금엉금 기어서 올라가야 했다. 이제 남항 부두에 남은 여학생도 몇 명밖에 되지 않았다. 처음에는 조심을 했으나 여러 번 아무런 문제 없이 왕복하다 보니 거룻배 사공도 방심을 했다. 배에서는 첫 항해와 마지막 항해를 조심하라고 했는데….

부산항을 그린 박윤성 화백의 작품 ‘영도다리’. 화면 위쪽이 어항인 남항 모습이다. 박윤성 제공

부산항을 그린 박윤성 화백의 작품 ‘영도다리’. 화면 위쪽이 어항인 남항 모습이다. 박윤성 제공

거룻배가 마지막 남은 여학생들을 싣고 왔다. 기다리느라 지쳤던 어느 여학생이 어서 빨리 올라가자고 앞서가는 친구의 엉덩이를 밀며 발을 내딛는 순간이었다. 그 여학생은 발을 헛디디며 바다에 풍덩 빠지고 말았다. 앞사람의 엉덩이를 밀면 배가 뒤로 밀린다는 사실을 미처 몰랐던 것이다. 시월이라고 해도 밤바다의 수온은 얼음처럼 차디찼다. -이거 큰일 났구나. 심장마비라도 일으키면 죽을 수도 있는데, 예비 여선생님이 미팅하러 왔다가 물에 빠져 죽으면 큰일인데!

그날 밤 강화호 당직사관은 삼등항해사였다. 우물쭈물할 겨를이 없었다. 위에서 지켜보고 있던 그는 벼락같이 바닷물에 뛰어내렸다. 두꺼운 겨울옷 차림으로 물속에서 허우적거리는 익수자의 뒷덜미를 붙잡아 줄사다리로 이끌었다. 눈 깜짝할 사이에 일어난 일이었다. 대학 선배인 삼등항해사는 물에 흠뻑 젖은 예비 여선생님을 샤워장으로 안내했다. 차가운 바닷물로 흠뻑 젖은 옷 때문에 체온이 더 떨어지기 전에 온수로 샤워부터 시켜야 했다. 온수 샤워를 하고 젖은 옷을 말릴 동안 입을 깨끗한 작업복을 구해 문틈으로 넣어주었다. 얇은 속옷은 전기 다리미로 급속으로 말려 입고 두꺼운 겉옷은 탈수기로 돌려 물기를 빼고 건조기와 통풍으로 말려야 했다. 익수자는 죽을 고비를 넘겼지만 예비 선생님답게 부끄럼을 타거나 당황하지 않고 낯선 항해사가 시키는 대로 고분고분 잘 따랐다.

1968년 가을 밤 초유의 선상 미팅 장소는 부산 남항에 정박해 있는 트롤선 강화호 갑판이었다. 사진은 감천항에 정박 중인 원양어선 모습. 부산일보 DB

1968년 가을 밤 초유의 선상 미팅 장소는 부산 남항에 정박해 있는 트롤선 강화호 갑판이었다. 사진은 감천항에 정박 중인 원양어선 모습. 부산일보 DB

갑판에서는 미팅이 시작되었으나 분위기는 착 가라앉았다. 참석자들의 마음은 모두 익수자가 별일 없는가 하는 불안감을 떨치지 못하고 있었다. 사회자는 분위기를 띄워보려고 목청을 높였으나 참석자들의 불안은 쉽게 걷히지 않았다. 얼마나 시간이 흘렀을까? 물에 빠졌던 여학생이 선원작업복 차림으로 생긋 웃으며 나타났다. ‘내 파트너는 어디 있어요?’ 하는 표정이었다. 그러자 모든 참석자들이 환성을 지르며 항구가 떠나갈 듯이 요란하게 박수를 쳤다. 그날 밤의 히로인은 두말할 것도 없이 물에 빠진 예비 여선생님이었다. 그때 나는 대학 1학년으로 물에 빠진 예비 여선생님과 마지막 거룻배에 같이 탔었다. 빨리 올라가자고 앞 사람의 엉덩이를 밀고는 바다에 풍덩 빠지는 모습도 똑똑히 보았다.

1960년대 후반 영도 남항동에 있었던 한국원양어업기술훈련소의 원양실습선 '진달래호'. 부산일보 DB

1960년대 후반 영도 남항동에 있었던 한국원양어업기술훈련소의 원양실습선 '진달래호'. 부산일보 DB

갓 스물이었던 나도 어느새 칠순이 넘었다. 선상 미팅에 참석했다가 하마터면 물귀신이 될 뻔했던 그 예비 여선생님도 지금은 호호백발 할머니가 되었을 것이다. 옛날부터 뒷간에 빠지거나 물에 빠졌다가 구조된 사람은 명이 길다는 속설이 있다. 그날 밤 익수자의 주눅 들지 않은 활달한 태도를 미루어보면 아마도 그 예비 여선생님은 학교장까지 역임하고 정년퇴임을 했을 것으로 짐작이 된다. 하지만 교대 출신 친구들을 통해 수소문해 봤지만 도무지 족적을 알 길이 없었다. 아마도 그날의 해프닝에 대해 본인이 입을 다물었거나 세월의 강물에 떠밀려 세상 사람들의 기억에서 사라진 모양이다. 그날 밤 차디찬 바다에 풍덩 뛰어들어 물에 빠진 그녀를 구해 준 삼등항해사, 대학 선배는 다른 여인과 결혼했다. 그러면 그녀는 누구와 결혼을 했으며 어디서 어떻게 살고 있을까? 새삼스럽게 그녀의 근황이 궁금하다. 글/김종찬 해양소설가

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스