[부산MoCA, 오늘 만나는 미술] 백남준, 백남준, 그리고 백남준

- 가

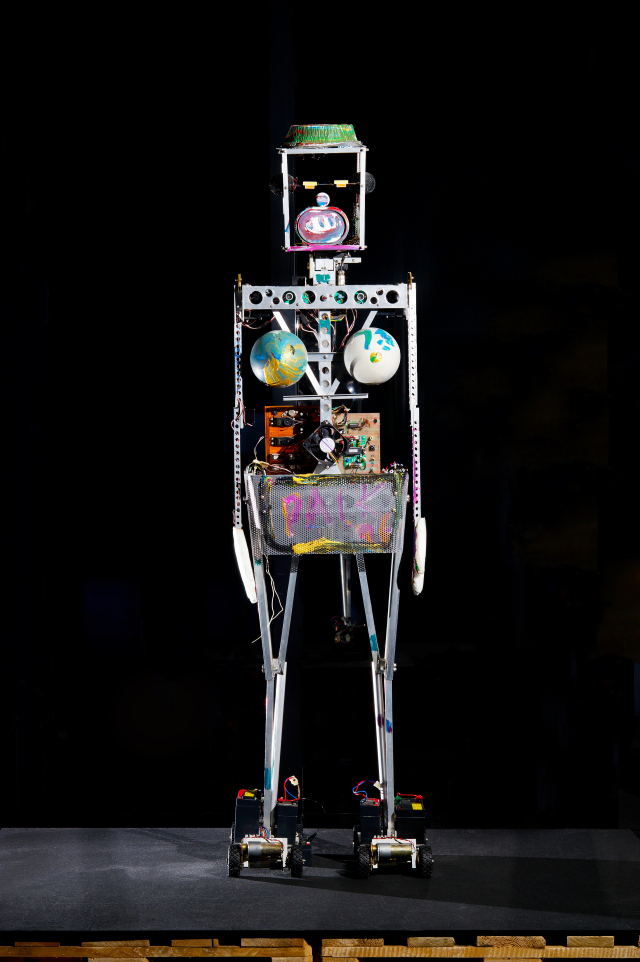

■ 백남준 'Robot K- 456'

백남준 'Robot K- 456'. 백남준아트센터 제공

백남준 'Robot K- 456'. 백남준아트센터 제공

이번에 소개할 작품은 부산현대미술관과 백남준아트센터가 공동기획으로 곧 선보일 전시 ‘백남준, 백남준, 그리고 백남준’ 전시에서 관람객들과 만날 작품 ‘Robot K- 456, 1964’에 관한 이야기이다.

1964년 백남준은 텔레비전에 관한 기술 연구차 일본을 방문했다가 이후 자신의 비디오 예술에 기술적 동반자가 된 아베 슈아를 만나게 되며, 그와 의기투합하여 K-456을 개발하게 된다. 이 로봇은 공공장소에서 걷고, 말하고, 공연할 수 있도록 설계되었으며, 종종 주변 환경과 도발적으로 상호작용하여 사회 규범에 도전했다. 로봇 K-456은 백남준의 작품 중 1980년대에 대거 등장한 TV로봇 시리즈, 로봇패밀리 시리즈와는 약간 다른 지점에 있다. 이유는 키네틱 예술을 담고 있기도 하고, 기계로서 적극적으로 퍼포먼스에 ‘참여’한 점, 예술 조각으로서의 전자조직체이면서, 새로운 기계, 새로운 재료, 최초의 ‘아트 머신’이기 때문이다.

K-456은 20채널로 원격 조종되는 로봇이다. 가느다란 철 구조물에 입에는 라디오 스피커가 있었으며, 머리에는 은박지 접시를 쓰고 가슴에는 빙빙 도는 발포 고무를, 손에는 프로펠러를 달았다. 구조와 전선이 훤히 들여다보이는 K-456은 위태위태하게 걸어 다니며 입으로는 케네디 대통령의 연설을 재생하고 배변을 하듯이 콩을 배출하기도 하였다. ‘로봇 K-456’은 사람들의 일자리를 빼앗는 로봇이 아니라 움직이는 데 무려 다섯 명의 기술자들이 필요한 일자리를 창출하는 로봇이다. 게다가 마치 장난감처럼 무선 조종기의 신호에 따라 우스꽝스럽게 천천히 걸어가는 이 로봇의 모습은 백남준이 지향하는 ‘기술적인 반(反)기술’을 그대로 보여준다.

이 새로운 예술기계의 최후 또한 드라마틱하다. 1982년 미국 뉴욕의 휘트니 미술관에서 열린 백남준의 회고전에서 K-456은 거리를 활보하다가 차에 치여 비명횡사한다. 이것은 백남준에게 의도된 퍼포먼스였으며 그 교통사고는 K-456이 ‘경험한’ 마지막 삶이었다. 사실 이 작품에서 백남준이 말하고자 하는 것은 기술은 혁신의 결정적인 요소가 아니라 나아가는 삶의 네트워크를 연결해주는 영역이라는 것이다.

로봇 K-456은 기계적 사물과의 직접적인 미적 관계에 의문을 제기했던 예술가들이 지속적으로 얘기해 온 심미적 친화성에 다른 관점을 시사한다. 백남준의 예술 오브제는 매일 새롭게 쓰여지는 메카니즘의 공간에 들어가 있다. 그는 사이버네틱스의 영향을 “기존의 다양한 과학 사이의 경계 영역에 대한 탐구”라고 언급하며 시스템과 미학, 재료와 정보의 구분을 넘어서는 사고를 하였고 소프트웨어와 사이버네틱 운명적 만남을 주선했다. 백남준은 예술과 기술에 대해 명확한 분기점을 만들었던 예술가임은 확실하다. “사이버화된 예술도 매우 중요하지만 사이버화된 삶을 위한 예술이 더 중요하며 후자는 사이버화될 필요가 없다.” 그의 말은 21세기 인간 이상의 예술 기계(AI와 같은)를 거듭 예상하는 시스템 미학의 기술에 대한 신중한 선택을 고민하게한다. 김가현 부산현대미술관 학예연구사

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스