[민주당 대선후보 확정] 역사학도 꿈꾸던 소년 문재인, 대한민국 새 역사 직접 쓸까

- 가

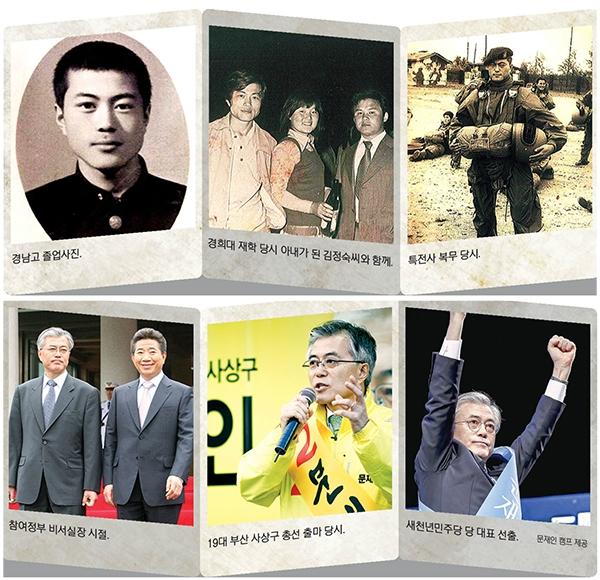

6·25 전쟁 중인 1953년 초겨울 경남 거제에서 피란민의 자식으로 태어난 문재인 후보는 부산 영도구의 남항초등학교와 경남중·고를 다니는 등 유년 및 학창 시절을 부산에서 보냈다.

지독한 가난에 주눅 들어 책에 빠져 사는 과묵한 아이였지만, 고등학교 때는 술·담배로 사고도 치는 등 마냥 모범생은 아니었다.

사법연수원 차석 졸업했지만

학생운동 전력에 판사 불임용

노무현과 인권 변호사 활동

참여정부 시절 청와대 입성

노무현 서거 후 '낙향거사'

19대 총선 부산 사상서 당선

2012년 대선 석패했지만

2년 후 당 대표 선출로 재기

역사학도가 되고 싶었으나 부모와 교사의 조언대로 재수를 거쳐 경희대 법학과에 진학한 문 후보는 학생운동을 주도하다 투옥됐으나, 그 직전에 본 사법시험에 합격하면서 법조인의 길에 들어선다.

1982년 사법연수원을 차석으로 졸업했지만 학생운동 전력으로 판사 임용에서 떨어지자 홀어머니를 모시기 위해 낙향한 문 후보는 자신의 '운명'이 된 노무현 전 대통령을 만난다.

두 사람은 부산에서 법률사무소를 함께 차린 뒤 '깨끗한 변호사'가 되자며 사건 알선 브로커, 판검사 접대를 끊는 등 다른 행보를 걸었고, 자연스레 시국, 노동, 인권 사건들을 맡게 되면서 영남지역에서 대표적인 인권 변호사로 이름을 날리게 됐다. 또 노 전 대통령이 부산 민주화 운동의 중심 인물로 부상할 때 문 후보는 부산민주헌법쟁취 국민운동본부 상임집행위원을 맡는 등 묵묵히 짐을 나눴다.

정치권과 거리를 두던 문 후보는 2002년 대선 당시 노무현 후보의 부산선대위 본부장직을 맡으면서 정치 세계에 발을 들였다. 당선 이후 문 후보는 변호사 복귀 의사를 수차례 밝혔으나 노 전 대통령은 "나를 대통령 만들었으니 책임지라"며 민정수석 자리에 앉혔고, 이후 청와대 시민사회수석, 비서실장을 맡으며 대표적인 '친노(친노무현) 인사'로 자리매김한다.

이 때문에 참여정부 시절 각종 선거 때마다 '징발론'에 시달렸지만, 그때마다 문 후보는 "나는 정치와 맞지 않다"며 딱 잘라 거절했다.

정치인 문재인의 시작은 2009년 5월 노무현 전 대통령의 서거가 계기였다. '천붕'에 비견할 충격에도 서거 소식을 담담한 목소리로 전하는 그의 절제된 모습은 정치인으로서의 스타성을 대중들에게 각인시켰다. 이후 경남 양산 자택에서 '낙향거사'로 소일하려던 문 후보는 보다 적극적인 정치적 역할을 요구받는다.

2011년 '혁신과통합' 상임대표를 맡으면 본격적인 정치인의 길로 들어선 문 후보는 이듬해 4월 총선에서 부산 사상구에서 당선된 뒤 6월 대선 출마를 선언했다.

무소속 안철수 후보와의 단일화를 통해 야권통합주자로 12월 대선에 임한 문 후보는 역대 대선 후보 중 두 번째로 많은 1469만 표(48.0%)를 득표했지만, 새누리당 박근혜 후보에게 약 100만 표 차이로 석패한다.

그러나 2014년 새정치민주연합(현 더불어민주당) 2·8 전당대회 당 대표에 당선되며 재기에 성공한 문 후보는 지난해 20대 총선을 승리로 이끌며 대권후보로서의 입지를 다졌다.

사실 문 후보의 정치적 역량에 대해서는 물음표가 적지 않다. 당 대표를 하는 동안 계파 갈등이 끊이지 않아 분당 사태까지 일어났지만, 문 후보는 이를 돌파해내는 데 한계를 드러냈다. 그가 대세가 된 것 또한 자력이라기보다는 20대 총선에서 친박(친박근혜)계의 공천 전횡, 이후 '최순실 국정농단' 사태 등 외생변수의 덕이 컸다는 게 대체적인 분석이다.

그렇지만 2017년의 대선후보 문재인은 스스로 "내가 대세"라고 할 정도로 이전과는 확연히 달라졌다.

<대통령 선택의 심리학>이라는 책을 출간한 심리학자 김태형 씨는 이런 문 후보에 대해 "유독 정계 은퇴를 자주 언급했던 문 후보는 진심으로 정치하기 싫은 사람"이라며 "세상을 바꾸려는 혁명가가 아니라 시대가 요구하면 피하지는 않겠다고 다짐하는 양심적인 지사나 지식인에 가깝다"고 평가했다.

문 후보는 최근 "어느 누구보다도 준비된 대통령 후보다. 반드시 승리하겠다"고 강한 권력의지를 드러내고 있다. 누구보다 '비정치적인' 인물이었던 문재인은 과연 현실 정치권력의 정점에 설 수 있을까? 전창훈 기자 jch@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스