[날라-리] 마침내 다다른 가덕도 '절벽 동굴', 안에서 발견된 '그것' 정체는...

- 가

부산 미스터리 수사대 '날라-Lee'.

<부산일보> 독자가 원하는 건 무엇이든 '날라'주는 '이' 기자입니다.

갈고 닦은 취재 기술로 도심 속 미스터리를 파헤칩니다. 문득 '저건 뭐지?'라는 생각이 든다면 주저 말고 제보해주십시오. 동네 어르신의 '전설 같은 이야기'도 언제든 환영합니다. 작은 제보가 거대한 진실이 될 수도 있습니다.

지난 이야기

부산 강서구 가덕도 한 해안절벽에 대형 동굴이 뚫려있다는 제보입니다.

가덕도 새바지항에 도착하자 손쉽게 동굴을 찾을 수 있었습니다. 바다 쪽으로 튀어나온 해안 절벽 아래에 입구 3곳에 크게 뚫렸습니다.

취재 결과, 이는 일제강점기 일본군이 구축한 지하벙커. 1940년대 아시아태평양전쟁 당시 상륙하는 연합군을 공격하는 '기관총 진지'로 쓰였답니다.

그러나 아쉽게도 동굴은 올 2월 갑작스러운 낙석 사고로 출입이 통제됐습니다.

아쉬운 마음으로 발길을 돌리려는 찰나, 우리는 또다른 동굴 하나를 발견했습니다.

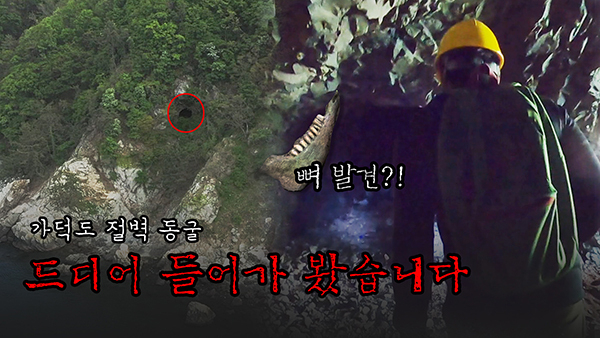

500m 정도 먼발치에 어두컴컴한 입구가 크게 보였습니다. 아찔한 해안 절벽인 데다 수풀로 뒤덮여 한눈에 봐도 인적이 없는 스산한 동굴입니다.

취재진은 해안 절벽에 달린 의문의 밧줄을 타고 동굴 진입을 시도했지만, 결국 실패했습니다.

(지난 이야기는 busan.com 4월 29일 자 '[날라-리] 극한의 '밧줄타기' 끝엔…가덕도 새바지 절벽 동굴'편을 참고해 주세요)

새 이야기

5월 20일. 가덕도 '절벽 동굴'을 다시 찾았습니다. 지난 편에서 내부를 보지 못해 아쉽다는 반응이 쏟아져, 다시 들어가 보려 합니다.

각오는 남다릅니다. 새 안전장비를 구입·착용하고 호기롭게 절벽을 올랐습니다. ‘조난’에 대비해 눈에 띄는 노란색, 파란색 안전모를 골랐습니다.

오르는 도중 동굴 위치를 놓치지 않도록 '대기조'가 멀리서 계속 신호를 보내주기로 했습니다.

그러나 두 번째 도전도 실패. 동굴을 감싸는 양쪽 바위 언덕 중 좀 더 수월한 왼쪽 언덕을 골랐지만 실수였습니다. 낭떠러지가 있는 동굴 입구로 바로 가지 못해 위쪽으로 돌아 내려가려 했으나, 길을 잃어버린 겁니다.

아찔한 절벽을 다시 내려가지도 못하는 진퇴양난. 우리는 4시간 동안 길을 헤매다, 다행히 산 중턱 한 산책로를 발견해 복귀할 수 있었습니다.

오르기만 하면 사라지는 동굴. 주변 나무들의 그림자로 인한 착시현상이 아닌지 의심까지 들었습니다.

5월 24일. 한 차례 비가 억수같이 쏟아지고, 다시 이곳을 찾았습니다. 양쪽 바위 언덕 중 이번엔 오른쪽 언덕을 골랐습니다.

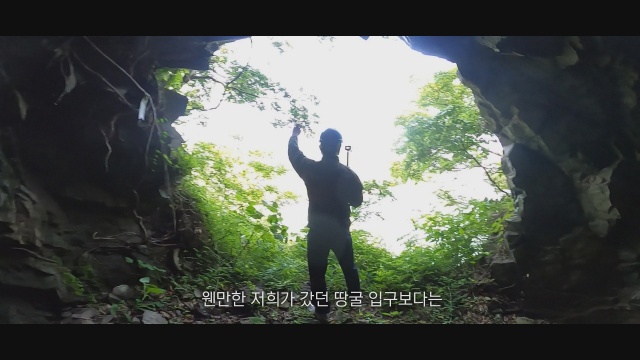

그리고 3시간여 만에 드디어 동굴 입구와 마주했습니다.(3차례에 걸친 극한의 도전기는 첨부된 영상을 참고해 주세요)

입구는 이전 편 새바지 동굴보다 2~3배 컸습니다. 들어가면 두 갈래 길이 나타납니다. 왼편에는 7~8평되는 공간입니다. 오른편에는 성인 가슴 높이의 작은 굴이 30m가량 안으로 나 있습니다. 드넓은 입구에 비해 내부는 굴을 파다 만 것처럼 좁고 짧았습니다.

절벽 동굴은 일본군 포진지로 추정됩니다. 좁은 내부에도 불구하고 새바지 해안과 바다가 한눈에 들어와 군사작전에 적합해 보입니다. 밖에서는 어두운 내부를 볼 수 없으나, 안에서는 외부를 훤히 볼 수 있습니다. 또 상륙한 연합군이 진입하기 어렵게 아찔한 경사 위에 동굴을 뚫은 것처럼 보입니다.

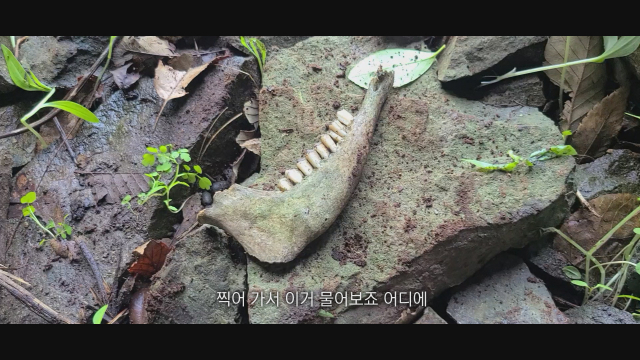

그리고 우리는 동굴 입구에서 의문의 '뼈 조각'을 발견했습니다. 여러 개의 이빨이 붙어 있는 턱 뼈. 전문가에게 문의한 결과 소름 돋는 '이것'은 흑염소 뼈였습니다. 실제 산 곳곳에 염소 배설물이 많았고, 철수 도중 떼지어 다니는 염소를 목격하기도 했습니다.

일제강점기 '아픈 역사'의 흔적은 끝이 없습니다.

정체불명 '절벽 동굴'은 가덕도 마을 곳곳에 뚫려 있다고 합니다. 대한해협을 낀 부산 남해안 일대도 이같은 일제강점기 시설이 즐비하다고. 화기를 놓았던 위치, 7~8km 날아가는 대형 포를 쐈던 공간 등의 흔적도 볼 수 있답니다.

고요한 절벽 동굴에 가만히 앉아 밖을 응시했습니다. 이곳을 수없이 오가며 누가 이 동굴을 뚫었을까. 그때 그 시절, 감탄이 절로 나오는 동굴 밖 경관은 어떤 모습이었을까. 아쉽게도 역사의 퍼즐이 될 만한 동굴들이 무관심과 개발 속에 사라지고 있습니다.

이승훈·남형욱 기자 lee88@busan.com

제작=정수원·김보경 PD / 배지윤·김서연 대학생인턴

이승훈 기자 lee88@busan.com , 정수원기자 blueskyda2@busan.com , 남형욱 기자 thoth@busan.com , 김보경기자 harufor@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스