[부산숨비] ③ 물건이 준다 … 해녀 명맥 위협하는 백화 현상

- 가

“해산물 대신 쓰레기만 건질 판”

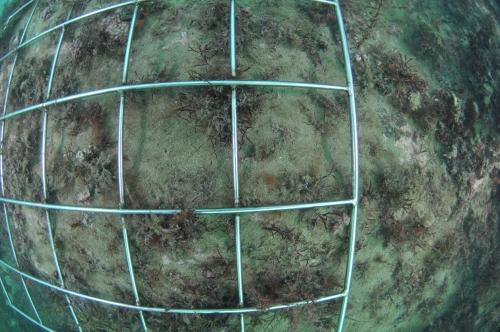

부산 기장군 월내리에서 진행되는 백화 현상(위). 백화 현상이 더 진행돼 성게만 남아 있다.

한국수산자원공단 제공

부산 기장군 월내리에서 진행되는 백화 현상(위). 백화 현상이 더 진행돼 성게만 남아 있다.

한국수산자원공단 제공“물건(해산물)이 없어. 옛날보다 많이 줄었어.”

올해 1월부터 부산 곳곳에서 만난 해녀들 대다수가 한결같이 꺼낸 말이다. 물질하는 동료가 줄어들 듯 바닷속 해산물도 사라지고 있다는 것이다. 햇빛에 물결이 반짝여도 그들은 ‘바닷속이 예전 같지 않다’고 입을 모은다.

해녀들의 엄살이라 치부하긴 어렵다. 해산물이 자라는 바닷속 환경도 오랜 세월 변해 왔기 때문이다. 해녀들은 바다 속살을 수십 년간 매일같이 들여다봤다. 서구 암남어촌계 임원순(88) 해녀는 “환경 문제 등으로 물건이 줄어 해녀가 늘어나기 어려울 것”이라 말할 정도다.

3년 전엔 홍해삼도 많았는데…

암반엔 해조류 대신 석회 조류

백화 현상 탓 먹이사슬 망가져

불가사리만 남은 곳 쓰레기까지

낚시 납추·밑밥도 오염 부추겨

바다 환경 오염, 해녀에 치명적

■ 풀 없는 하얀 바닥

해녀들은 물건이 없어진 가장 큰 이유로 ‘백화 현상’을 꼽는다. 연안 암반 일대에 해조류가 사라지고, 석회 조류가 붙어 표면이 하얗게 변하는 현상을 뜻한다. 해양 오염 또는 수온 상승 등이 원인이며 해조류를 포식하는 성게 등이 일부 지역에 크게 번식할 때도 발생한다. 백화 현상은 ‘바다 사막화’ 현상으로 비유된다.

백화 현상이 일어나면 해조류를 먹이로 삼는 전복이나 홍해삼 등이 줄어든다. 영도구 동삼어촌계 이정옥(67) 부녀회장은 “홍해삼이 2~3년 전보다도 크게 줄었다”며 “해녀도 줄어들지만 삶의 터전도 무너지고 있다”고 밝혔다. 그는 이어 “백화 현상으로 미역이나 곰피도 일부 지역에만 붙어 있을 뿐”이라며 “먹이 사슬이 망가져 시멘트 바닥처럼 하얗게 변해 있다”고 덧붙였다.

4일 한국수산자원공단에 따르면 2019년 기준 부산 바다 1546.1ha 중 34.7%인 555.9ha가 백화 현상에 시달렸다. 전체 면적 중 21.4%인 330.5ha에서 진행 중, 13.3%인 205.4ha는 심각한 상태로 조사됐다. 한국수산자원공단 생태복원실 관계자는 “문제가 심각해 바다에 해조류를 심는 바다숲 조성 사업 등으로 그나마 나아진 상황”이라고 밝혔다. 백화 현상은 같은 면적 기준 2014년 44.9%, 2017년 38.8%를 차지했다.

부산 앞바다는 특히 전국 평균보다 백화 현상 비율이 다소 높은 편이다. 2019년 기준 전국 3만 7921.4ha 중 백화 현상이 진행된 부분은 20.6%, 심각한 면적은 13.0%다.

■ 쓰레기를 품은 바다

바다 생태계를 무너뜨리는 각종 쓰레기도 빼놓을 수 없는 문제다. 4일 해양수산부 해양환경정보포털에 따르면 ‘해양쓰레기 수거사업’으로 모은 부산 지역 해양폐기물은 2019년 5318.6t, 2020년 5026t, 2021년 8336.1t이었다. 부산 앞바다가 품은 쓰레기가 매년 최소 수천t에 이르렀다는 뜻이다.

20년 넘게 태종대에서 다이빙숍을 운영해 온 동삼어촌계 조미진(51) 해녀는 “백화 현상으로 불가사리만 남은 지역이 많은데 쓰레기 문제가 겹쳐 회복이 어려울까 걱정된다”며 “최근 영도구 막내 해녀가 됐는데 해산물보다 쓰레기부터 건지려 한다”고 밝혔다.

해양쓰레기는 평소 깨끗하게 여겨진 바다에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. <부산일보> 취재진은 지난달 6일 영도구 감지해변 바다에 들어가 수심 3~5m 바닥에서 녹슨 고철 등 다양한 쓰레기를 건졌다. 전날 날씨가 안 좋았던 탓인지 플라스틱 등 각종 쓰레기도 해변으로 떠밀려와 있었다.

해녀들은 특히 낚시에 사용된 납추와 밑밥 등도 그동안 해양 오염에 큰 영향을 미쳤다고 본다. 특히 납추는 2012년 법적으로 사용이 금지됐지만, 여전히 바닥에 쌓여 있거나 몰래 사용한 경우도 있는 실정이다.

다대어촌계 윤복득(71) 해녀는 “납추가 쌓이거나 밑밥이 썩은 곳에는 바다가 하얗게 변한 경우가 많다”고 말을 꺼냈다. 그는 낚시꾼들이 해녀들에게 “고기 있소? 뭐 있소?”라고 물으면 “고기 있냐고 묻지 말고 낚시 밑밥을 줄여야 바다가 살고 고기도 찾아온다”고 답하기도 한다.

■ 환경은 해녀의 미래다

부산은 어촌계별로 3~4월이 되면 종패 사업을 한다. 줄어든 수산 자원을 늘리기 위해 어린 전복 등 해산물을 바다에 뿌리는 것을 뜻한다. 보통 어촌계마다 수천만 원 정도가 투입된다. 다양한 해산물 종패는 뿌린 뒤 몇 년 후에 수확한다. 바다에서 몸집을 키워 팔면 높은 수익을 올릴 수 있기 때문이다.

하지만 종패 사업에도 분명 한계가 있다. 결국 어린 전복 등이 3~4년 이상 자랄 수 있는 여건이 갖춰져야 하기 때문이다. 해녀들도 종패를 뿌릴 때 미역 등 해조류가 풍부한 곳에 숨겨 둔다. 그래야 잘 자랄 수 있는데 백화 현상 등이 심화하면 백약이 무효다.

바다 환경이 나빠지면 신규 해녀를 유인하기도 어렵다. 유형숙 동의대 한일해녀연구소장은 “바다가 오염되면 기존 해녀들의 수입이 줄고, 신규 해녀도 바다에 들어갈 이유가 없어진다”며 “환경이 나빠지면 해녀 명맥은 끊길 수밖에 없다”고 밝혔다.

장병진·이우영 기자 verdad@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스