일제강점기 부산의 흥미진진 탐정 이야기

- 가

■ 마담 흑조는 곤란한 이야기를 청한다 / 무경

1228년 구포·온천장·부산역 등 배경

당시 지역 시대상·풍경 등 묘사 탁월

3개 사건 해결하는 추리 재미도 쏠쏠

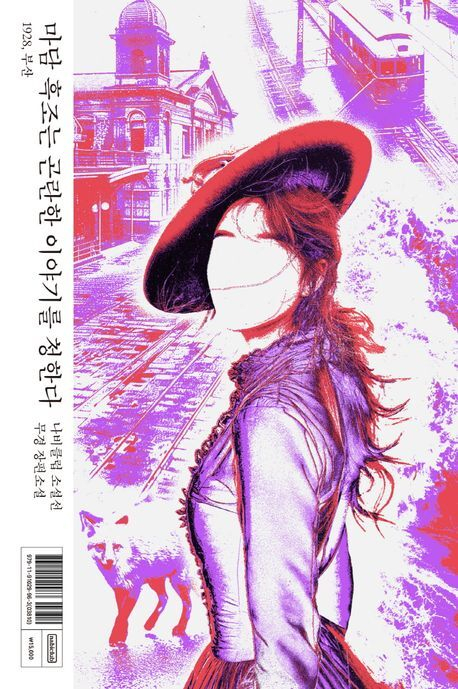

<마담 흑조는 곤란한 이야기를 청한다> 표지.

<마담 흑조는 곤란한 이야기를 청한다> 표지.

장르문학(특히 추리문학)을 좋아하지만, 국내 작품에는 그다지 손이 잘 가지 않는다. 장르문학이 오래 전부터 문학의 주요 부문으로 자리 잡은 서구권이나 일본에 좋은 작품들이 워낙 많아, 그것들 챙겨 읽기에도 벅차기 때문이다. <마담 흑조는 곤란한 이야기를 청한다>는 ‘무경(無境·필명)’이라는 국내 작가가 쓴 탐정물이다. 국내 장르문학까지는 굳이 찾아 읽지 않는, 선입견에 가득 찬 사대주의자가 이 책을 고른 이유는 책 표지의 제목 옆에 조그맣게 쓰인 부제 ‘1928, 부산’ 때문이었다.

1928년의 부산을 배경으로 쓴 이야기. 지금껏 일제강점기 부산을 배경으로 한 소설을 제대로 읽어 본 적이 없다. 저자에 따르면(저자는 작품을 쓰기 위해 근대 부산에 대한 다양한 사료를 찾고 또한 공부했다고 한다), 일제강점기 부산은 조선과 일본을 잇는 관문으로 경성 못지 않게 화려한 번화가를 갖춘 도시였다.

주인공 천연주는 경성에서 ‘흑조’라는 다방을 경영하는 신여성이다. 저자의 전작 <1929년 은일당 사건 기록> 시리즈에서 조연으로 등장했던 인물이기도 하다. 지병이 있어 부산 동래온천으로 요양을 오게 되는데, 부산 여행 중 벌어지는 세 가지 사건이 이번 책의 주요 내용이다. 세 편의 이야기는 각각 부산의 세 곳을 배경으로 한다. 첫 번째 이야기는 구포, 두 번째 이야기는 온천장, 세 번째 이야기는 부산역 인근 구도심('구도심'이라는 것은 2024년의 시각이고 소설 속에선 부산의 중심지다)이다.

일제강점기 당시 구포는 어땠을까. ‘요새 왜놈들이 구포에서 맘대로 이래저래 할라 카데예. 대저 쪽에 수로 놓아가며 개간하믄서 즈그 땅 크게 맨들고, 인자는 포구 옆에다 다리도 놓겠다 카데예. 왜놈들 돈 가꼬 다리 놔가 강 건너 김해하고 연결하믄 여는 우예 되겠십니꺼? 배 젓고 다니는 조선 놈들은 쫄딱 망할 끼고, 구포는 장시부터 길바닥 돌멩이 하나까지 왜놈들 맘대로 움직이게 될 낍니더.(66p)’ 책 속 이 짧은 문단만으로도 당시 구포 장시를 지키려는 조선 상인과 개발로 이익을 챙기려는 일본 자본가 사이의 갈등이 생생하게 전해진다. 온천장 편에서는 동래온천이 과거 얼마나 번성한 곳인지 제대로 느낄 수 있고, 구도심 편에선 당시 부산 최대 번화가의 풍경(유명했던 가게, 전차 노선 등)을 엿볼 수 있다.

<마담 흑조는 곤란한 이야기를 청한다>의 주요 배경이기도 한 일제강점기 동래 온천장의 만개한 벚꽃길 사진. 암울했던 시기와 별개로 당시 온천장은 관광지로 국내는 물론 일본에까지 유명했다. 부산일보DB

<마담 흑조는 곤란한 이야기를 청한다>의 주요 배경이기도 한 일제강점기 동래 온천장의 만개한 벚꽃길 사진. 암울했던 시기와 별개로 당시 온천장은 관광지로 국내는 물론 일본에까지 유명했다. 부산일보DB

추리소설 본연의 재미도 기대 이상이다.

지병을 앓는 주인공은 스스로 사건 현장을 누비며 증거를 찾는 유형은 아니다. 대신 남들의 이야기를 전해 듣고 그 이야기 속에서 모순을 찾고 물음을 해결한다. 애거사 크리스티의 여러 작품에 등장하는 미스 마플(‘미스’라고는 하지만 사실 할머니다)과 닮았다. 이런 걸 ‘카우치 탐정물’이라고 한다. 카우치(소파)에 앉아 사건을 해결한다는 의미다.

카우치 탐정물의 특징은 주인공과 독자의 상황 조건이 일치한다는 점이다. 주인공은 전해 들은 이야기로만 사건을 풀고, 주인공이 이야기를 전해 들을 때에는 독자도 그 내용을 동시에 (책을 읽음으로써) 알게 된다. 결국 작가가 독자에게 모든 실마리를 제시한 후 “이제부터 주인공은 문제를 해결할 건데, 당신은 해결했나요?”라고 도발하는 구조다. 여기에서 중요한 것이 실마리다. 사건 트릭을 깨는 논리적 짜임새를 갖추면서도 독자들이 생각해낼 수 없는 참신함으로 허를 찔러야 한다. 책은 실마리 구성에 제법 고민한 흔적이 역력했다. 논리성과 참신성을 나름 제대로 갖췄다.

다만 책은 카우치 탐정물의 전형을 온전히 따르지는 않는다. 온천장 편에선 주요 실마리 하나를 끝까지 공개하지 않는가 하면, 구도심 편에선 긴박한 추격전까지 벌어진다. 장르물의 원칙을 온전히 지키지 않은 것에는 단점보다 장점이 많아 보였다. 세 편의 이야기를 서로 다르게 변주한 덕분에 각각의 이야기가 전혀 다른 색깔의 소설로 느껴지게 한다. 자칫 똑같은 클리셰 구성을 세 번 반복함으로써 가져올 지루함을 없앤 것이다.

저자는 부산에서 태어나 현재에도 부산에서 살고 있다. 부산에서 부산을 배경으로 한 그럴싸한 장르문학 작품이 나와서 반갑다. 다만 책 마지막 ‘작가의 말’에서 “다음 작품에선 부산 아닌 다른 지역에서 펼쳐질 천연주 양의 활약을 그리겠다”고 하니 기대와 아쉬움이 동시에 남는다. 천연주 양이 부산에 한 번 더 내려왔으면 좋겠다. 무경 지음/나비클럽/292쪽/1만 5000원.

김종열 기자 bell10@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스