영화음악은 국악 라이브로… 캠퍼스에서 열린 이색 영화제

- 가

부산대 예술문화영상·한국음악학과

두 번째 ‘부산국제실험영화제’ 개최

대학원생들이 만든 단편영화 11편

국악 연주 곁들여 박물관에서 상영

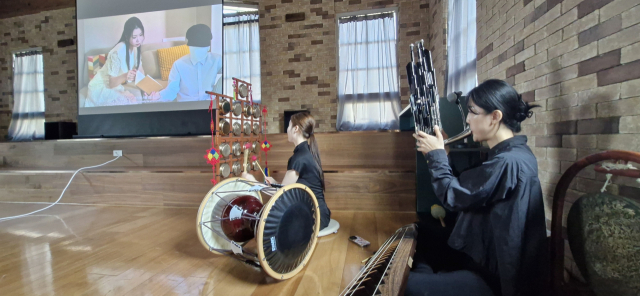

지난 18일 부산대 박물관에서 열린 제2회 부산국제실험영화제. 스크린에 상영되는 영화에 맞춰 국악 라이브 영화음악이 연주되고 있다. 김희돈 기자

지난 18일 부산대 박물관에서 열린 제2회 부산국제실험영화제. 스크린에 상영되는 영화에 맞춰 국악 라이브 영화음악이 연주되고 있다. 김희돈 기자

대학 박물관에서 영화제가 열린다고 해서 현장을 찾았다. 지난 18일 오후 부산 금정구 장전동 부산대학교 박물관 내 복합문화공간인 가온나래. 70년 전 근대 목조건물의 서까래를 훤히 드러나게 복원한 홀에 40여 명이 자리했다. 조명이 꺼지면서 ‘제2회 부산국제실험영화제’(BIEFF)의 막이 올랐다.

이름마저 낯선 이 영화제는 부산대 예술문화영상학과 문관규 교수와 한국음악학과 권은영 교수가 2년 전 ‘가볍게 나누던 대화’에서 비롯됐다. ‘영화 음악을 즉석 국악 연주로 구현해 보면 재미있지 않을까?’ 대학원 전공수업인 ‘실험독립영화론’을 맡은 문 교수와 거문고 전공인 권 교수는 곧장 ‘실험’에 나섰고, 2년 만에 두 번째 마당을 펼쳤다.

지난 18일 부산대 박물관에서 제2회 부산국제실험영화제가 열려 예술문화영상학과 문관규(오른쪽) 교수와 한국음악학과 권은영 교수가 영화제 취지에 대해 얘기하고 있다. 김희돈 기자

지난 18일 부산대 박물관에서 제2회 부산국제실험영화제가 열려 예술문화영상학과 문관규(오른쪽) 교수와 한국음악학과 권은영 교수가 영화제 취지에 대해 얘기하고 있다. 김희돈 기자

홀의 서까래 아래를 밝히던 빛이 스러지면서 영화가 빛을 발하는 시간, 스크린에 머물던 관객들의 시선이 일순간 오른쪽 스크린 앞쪽으로 향했다. 그곳에서 거문고와 해금, 대금, 가야금 등 국악기들이 고유의 음색을 드러내며 ‘영화 음악’이 흘러나왔기 때문이다. 라디오마저 눈으로 보는 시대라지만, 눈으로 직접 국악 연주를 보며 즐기는 영화 음악은 가히 실험적이었다.

이날 스크린에 오른 11편의 단편 독립영화는 대도시의 소멸과 생성, 찰나의 의미, 풍경에 대한 사유 등 다양한 주제를 다뤘다. 하지만 영화마다 저마다의 방식으로 결합한 전통음악이 곁들여졌다는 점에서 공통점을 지닌 작품들이었다. 실험은 국악기 연주에만 머물지 않았다. 때론 생생한 판소리 한 자락이 흘러나오고, 또 때론 UFO나 거북등처럼 생긴 서양 타악기 핸드팬도 존재감을 뽐냈다.

지난 18일 부산대 박물관 문화공간 가온나래에서 열린 제2회 부산국제실험영화제. 천장 서까래가 훤히 드러나게 복원한 공간이 눈길을 끌었다. 김희돈 기자

지난 18일 부산대 박물관 문화공간 가온나래에서 열린 제2회 부산국제실험영화제. 천장 서까래가 훤히 드러나게 복원한 공간이 눈길을 끌었다. 김희돈 기자

이런 연출은 영화제에 참가한 두 학과 석박사 과정 학생들이 미리 시놉시스를 주고받으며 창작 과정을 거쳤기 때문에 가능했다. 김경민 씨가 연출한 ‘파편도시’ 음악을 맡은 신진원·홍초롱 씨는 영화에 등장하는 부산의 구도심과 신도시를 각각 판소리와 거문고 연주로 표현하기로 하고 별도의 작창(작곡)을 했다. ‘How Beautiful’을 연출한 신영미 씨는 “내 작품을 더욱 돋보이게 만든 음악의 위대함을 느낀 소중한 경험이었다”고 감사해했다. 감독 중에는 중국 유학생도 여럿 포함됐다. 영화제 이름에 ‘국제’가 붙은 게 이유이기도 하다.

영화제의 대미는 ‘실험영화’를 박사 논문 주제로 다룬 김수연 씨의 ‘리멤버링 카이두’가 장식했다. 폭력적 남성 영화가 주류를 이루던 1970년대 활동한 여성실험영화집단을 소개한 김 씨는 “영상물이 범람하며 영화의 의미가 퇴색하고 위축된 시대, 새로움과 실험의 의미가 무엇인지 생각해 보는 기회가 됐다”는 소감을 남겼다.

지난 18일 부산대 박물관에서 열린 제2회 부산국제실험영화제. 라이브 영화음악 연주엔 운라와 생황 등 평소 접하기 쉽지 않은 악기도 여럿 등장했다. 김희돈 기자

지난 18일 부산대 박물관에서 열린 제2회 부산국제실험영화제. 라이브 영화음악 연주엔 운라와 생황 등 평소 접하기 쉽지 않은 악기도 여럿 등장했다. 김희돈 기자

학제 간 융합이 한자리에서 꽃피운다는 소식에 다양한 분야 전공자들도 함께했다. 미술학과 고석원 교수(서양화 전공)는 학부 때 제자 안정현 씨의 작품을 만나기 위해 왔다고 했다. ‘블루아워’라는 작품을 연출한 안 씨는 영화제 프로그래머까지 맡아 분주한 나날을 보냈다. 고 교수는 “(안 씨가)그림을 전공할 때도 남다른 색감을 표현하려 노력하는 게 보였다”면서 “시간에 대한 철학을 색으로 구현하며 사유의 영역을 만든 작품이었다”며 흐뭇해했다. 영어영문학과 정병언 교수도 끝까지 자리를 지켰다. 영미희곡 전공인 정 교수는 “목적이나 틀에 얽매이지 않고 자유롭게 펼친 청년들의 도전이 멋있었다”는 부러움 섞인 소감을 남겼다.

지난 18일 부산대에서 진행된 제2회 부산국제실험영화제가 끝난 뒤 연출과 연주를 맡은 예술문화영상학과와 한국음악학과 대학원생들이 기념촬영을 하고 있다. 김희돈 기자

지난 18일 부산대에서 진행된 제2회 부산국제실험영화제가 끝난 뒤 연출과 연주를 맡은 예술문화영상학과와 한국음악학과 대학원생들이 기념촬영을 하고 있다. 김희돈 기자

‘문법’으로까지 규정되는 전통적 영화 제작 방식의 틀을 깨고 경계를 확장하려는 실험영화 정신에, 서구와는 다른 한국 전통예술의 접목을 시도한 현장은 그 자체로 새로운 소통 방식을 모색하는 종합예술의 장이었다. 영화제 공동 조직위원장의 얘기를 들었다. 권은영 교수는 “뭔지 잘 몰라도, 일단 새로운 것을 해 본다는 게 중요한 것 같다”고 했다. 문관규 교수는 “영화 도시 부산의 공백을 메우는 데 ‘실험영화제’가 역할을 할 수 있을 것 같다”며 확장 가능성을 언급했다. 두 번째 행사를 마무리한 제2회 부산국제실험영화제. 세 번째, 네 번째가 기대된다.

김희돈 기자 happyi@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스