“산후조리비 최대 1650만 원” 아이 낳을 엄두 더 못 낸다

- 가

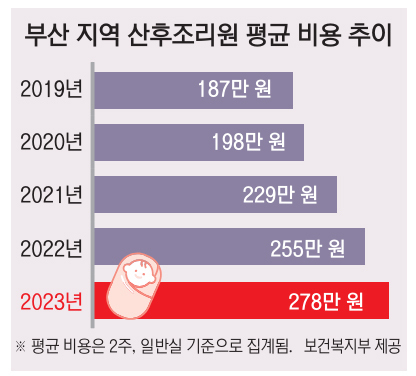

민간 산후조리원 평균 278만 원

해마다 비용 크게 올라 가계 부담

부산엔 공공 산후조리원도 없어

시 “장기적 검토 사항”으로 방치

구·군 자체 재원으로 지원 한계

사하구 “국비 지원 확대” 촉구

서울의 한 산후조리원 신생아실에서 간호사 등 관계자들이 신생아들을 돌보고 있다. 연합뉴스

서울의 한 산후조리원 신생아실에서 간호사 등 관계자들이 신생아들을 돌보고 있다. 연합뉴스

저출생 극복이 주요 해결 과제 중 하나가 된 부산에 공공 산후조리원 설립 목소리가 커지고 있다. 아이 돌봄의 첫 문턱인 산후조리원에서부터 적게는 수백만 원, 많게는 1000만 원 이상 드는 현실에서 공공 부문이 저출생 지원에 더 적극적으로 나서야 한다는 요구다. 산후조리 비용을 국가가 지원해야 한다는 호소도 나왔다.

26일 부산시, 보건복지부에 따르면, 부산에는 공공 산후조리원이 없다. 서울·경기·강원 등 전국 20곳에 공공 산후조리원이 들어선 것과 대조적이다.

시는 공공 산후조리원이 없는 이유로 ‘접근성’을 언급했다. 사상·중·영도구를 제외한 모든 기초 지자체에 민간 산후조리원이 1곳 이상 있어서 접근성이 열악하지 않다는 설명이다. 시 건강정책과 관계자는 “산후조리원이 없어 접근성이 떨어지는 지자체에서 주로 공공 산후조리원을 설립했다”며 “부산은 접근성이 떨어지지 않아 장기적으로 검토만 하는 사항이다”고 말했다.

하지만 전국적으로 공공 산후조리원이 들어서고 있다. 서울 서대문·송파구, 울산 등 기존에 민간 산후조리원이 갖춰진 지역들도 이런 흐름에 따르고 있다. 높은 산후조리원 비용 부담을 줄이기 위해 공공이 직접 개입하고 있는 것이다.

2021년 공공 산후조리원이 들어선 울산 북구가 대표적인 사례다. 울산 북구청 건강증진과 관계자는 “지난해 기준으로 민간 산후조리원보다 100만 원 정도 가격이 저렴하다. 올해 민간 산후조리원에서 비용을 올려서 가격 차가 더욱 벌어졌다”며 “평소 3실 중 2실은 사용 중일 정도로 시민 호응이 좋다”고 말했다.

부산에서는 값비싼 민간 산후조리원을 이용할 수밖에 없다. 지난해 기준 일반실에 14일 동안 머무르는 평균 비용은 278만 원이었다. 매일 산후조리 비용으로 20만 원가량을 내는 셈이다. 해운대 한 산후조리원 특실의 경우에는 1650만 원을 요구했다. 웬만한 직장인 수개월 치 월급과 맞먹는다.

가격 상승세도 가파르다. 보건복지부에 따르면, 2019년 기준 민간 산후조리원 평균 비용은 187만 원에 불과했다. 그러나 매년 20만~30만 원 상승 폭을 거듭하면서 4년 새 평균 비용이 91만 원이나 올랐다.

석 달 전 첫 아이를 얻은 산모 A 씨는 “출산 후 건강과 체력이 떨어지는 것을 생각해 전문가가 산모와 아이를 돌봐주는 산후조리원에 갔다”면서도 “육아 비용 들어갈 곳이 많은데 수백만 원 하는 산후조리원 비용이 부담되는 것은 사실이다”고 말했다.

산후조리 비용 지원 확대도 필요하다는 지적이 나온다. 이갑준 부산 사하구청장은 다음 달 부산 구·군수협의회에 ‘산후조리 비용 국비 지원 확대 안건’을 상정할 계획이다. 산후조리 비용을 국비로 지원해 안정적인 출산 환경을 조성하고 산후조리 비용을 받지 못하는 지역 주민의 상대적 박탈감을 없애자는 취지다.

부산 16개 구·군 중 남·중·연제·부산진구와 기장군 등이 산후조리비를 지원하고 있지만, 재원이 모두 구비인 탓에 지원 폭이 넓지 않다. 이들 지자체는 아이 한 명당 50만 원 정도를 보조하는 데 그친다. 사하구청 건강증진과 관계자는 “사하구는 한 해 출생아만 1000명이 넘는데, 이들 모두에게 산후조리 비용을 지원하면 재정 부담이 만만치 않다”며 “구·군수협의회에서 안건이 통과되면 보건복지부에 건의할 예정이다”고 말했다.

한편 통계청이 발표한 ‘출생통계’에 따르면 지난해 부산 합계출산율은 0.66명이었다. 합계출산율은 가임 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 나타낸 지표다. 부산 합계출산율이 0.6명대로 떨어진 것은 지난해가 처음이다. 작년 4분기로 한정하면 부산 합계출산율은 0.59명으로 사상 처음 0.5명대로 떨어졌다.

김준현 기자 joon@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스