분열만큼 나라를 위태롭게 하는 것은 없다

- 가

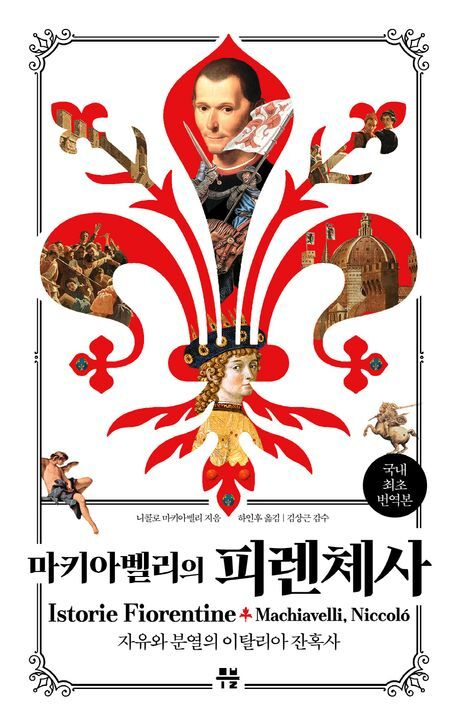

마키아벨리의 피렌체사/니콜로 마키아벨리

필생의 역작으로 <피렌체사>를 적은 니콜로 마키아벨리는 ‘분열이 공화국을 위태롭게 한다’는 것을 경고했다. 부산일보DB

필생의 역작으로 <피렌체사>를 적은 니콜로 마키아벨리는 ‘분열이 공화국을 위태롭게 한다’는 것을 경고했다. 부산일보DB

공화정에 대한 사상 집대성한 역작

군주와 교황, 권력·재물 앞 존엄 상실

귀족·평민도 분열과 파벌로 점철

500년 전 이탈리아 상황, 한국과 겹쳐

<마키아벨리의 피렌체사>는 몇 가지 점에서 눈에 띈다.

첫째 마키아벨리가 평생 쌓은 경험과 지식을 쏟아낸 필생의 역작이라는 점에서다. 마키아벨리는 1526년 메디치 가문의 수장인 교황 클레멘스 7세에게 이 책을 바치고 1년 뒤 사망했다. 둘째 이 책을 통해 한국의 분열적 상황, 나아가 인간 역사에 대한 통찰에 이를 수 있다는 것이다. 셋째는 한 도시의 역사를 어떻게 서술했느냐 하는 것이다. 이를테면 혹시라도 부산사 같은 기획의 참고가 될 수 있지 않을까 하는 것이다.

과연 이 책은 마키아벨리의 성숙한 지혜가 담긴 것이다. “달랑 <군주론>을 읽고 마키아벨리를 이해했다고 주장하는 것은 왕십리까지 와서 서울을 봤다고 자랑하는 시골 양반의 허세와 같다”는 것이다. <피렌체사>을 읽어야 한다는 소리다. 왜인가? 이 책의 해설서 같은 <붉은 백합의 도시, 피렌체>를 출간했던 김상근 연세대 신학과 교수는 “<피렌체사>는 공화정에 대한 마키아벨리의 사상을 집대성한 역작”이라고 추천사에 썼다.

이 역작은 무엇보다 인간과 역사에 대한 통찰을 품고 있다. 책의 부제가 ‘자유와 분열의 이탈리아 잔혹사’인데 ‘이탈리아’란 단어를 빼도 무방하다. 인간의 역사가 어쩌면 자유와 분열의 역사일지 모른다는 것이다.

그것이 더욱 의미심장한 것은 분열 모습을 보이는 우리 사회와 겹친다는 점에서 그렇다. 소설가 이문열은 추천사에 다음과 같이 썼다. “피렌체는 인문적이고 문화적이면서 야만적이고 잔인했다. 군주와 교황은 권력과 재물 앞에 존엄을 잃고, 귀족은 탐욕으로 넘쳐났다. 귀족을 내몬 평민은 탐욕만을 배워 광기와 포퓰리즘으로 도시를 타락시키고, 상대 파벌에 대한 맹목적인 적의, 심지어 동료에의 질투로 칼자루를 바꿔 잡는 비열함만이 도시에 가득했다. 페이지를 넘길수록 우리 사회와 겹치고 역사의 반복에 침울해지지만, 그것이 귀감이든 반면교사든 이 책을 읽어야 할 이유는 분명하다.” 이 말들이 500년 전 피렌체에만 해당하는 것이 아니라 오늘 대한민국에 적용될 수 있다는 것이다.

요컨대 대한민국은 공화정과 군주정의 희망과 횡포 사이에서 헤매고 있다는 것이다. 1987년 형식적 민주주의 달성 이후 정권의 향방이 이른바 진보와 보수, 좌파와 보수를 오가지만 민주화 이후 시대에 대한 기대와 전망이 고작 이런 것이었느냐는 절망과 우울감이 때론 우리를 엄습하기 때문이다.

총 8권 체제의 책은 크게 보면 두 부분으로 이뤄져 있다. 앞부분은 이탈리아 역사와 1434년 메디치 가문의 집권까지를 담았고, 뒷부분은 코시모 데 메디치의 통치부터 1520년까지를 다루고 있다.

<마키아벨리의 피렌체사>. 무블 제공

<마키아벨리의 피렌체사>. 무블 제공

마키아벨리의 통찰은 이어진다. 야만족(게르만)의 침입이 사라진 뒤 이탈리아는 내전으로 갈기갈기 찢어졌다. 교황들은 강력해지는 한 군주를 파멸시키기 위해 약한 다른 군주를 강하게 만들었고, 그 약한 군주가 강해지자마자 다시 그 군주를 파멸시키기 위해 온 힘을 쏟았다. 귀족 군주들은 시민들의 지지와 힘에 의해 권력을 획득했으나 권력을 잡은 뒤에는 항상 오만방자해졌다. 평민들은 한 명의 폭군을 제거했더니 천 명의 폭군이 나타났다고 한탄했다. 평민이 권력을 잡은 뒤에는 괜찮았을까. 권력을 잡은 평민도 곧 오만방자해졌으며, 다시 피렌체는 점점 더 초라하고 비루해졌다고 한다. 잘 정비되어 있지 않은 공화국은 자유와 억압 사이가 아니라 억압과 방종 사이를 번갈아 오갔다는 것이다.

마키아벨리가 지적하는 최고 나쁜 문제는 분열과 파벌이다. ‘불행히도 피렌체의 분열은 늘 파벌을 동반했고, 그 결과 항상 공화국에 해로웠다. 도시를 지배한 파벌은 적대적인 파벌이 소멸하자마자, 내부적으로 그 즉시 분열했다.’ 피렌체와 대한민국이 어떻게 이렇게 똑같은지 모를 일이다, 라는 기시감 속에서 읽을 수 있는 부분이 많다. <피렌체사>의 맨 마지막 문장은 이렇다. ‘악의 씨앗들이 자라나기 시작해 곧 이탈리아를 파괴했으며, 지금도 여전히 계속 파괴하고 있다.’ 이 대목에서 모든 역사는 현재의 역사라는 말을 새기면 될 것 같다. 희망의 역사가 아니지 않은가, 라고 물을 수 있다. 그렇다. 역사는 이렇게 엄중하게 우리를 일깨우고 있는 것이다.

이 책의 번역은 소설가 하인후가 2년 반에 걸쳐 했다고 한다. 그는 이른바 ‘조국 사태’로 대한민국이 두 동강이 난 2019년 이 책을 번역하기로 마음먹었다고 한다. 분열만큼 나라를 위태롭게 하는 것은 없다는 것이 500년 전 피렌체나 대한민국이나 다를 것 없다는 것이다. <피렌체사>는 한국어 첫 번역본이다. 니콜로 마키아벨리 지음/하인후 옮김/김상근 감수/무블/780쪽/4만 4000원.

최학림 선임기자 theos@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스