마지막 가는 길 외로운데 마지막 한 끼도 차가웠다

- 가

부산반빈곤센터 실태 조사

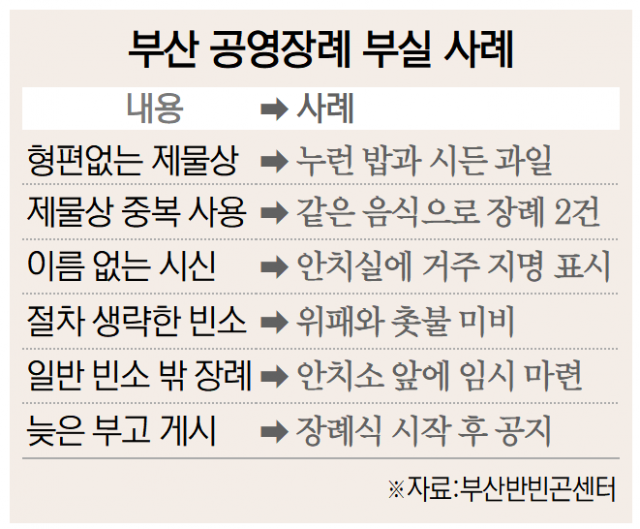

무연고 사망자 공영장례 부실

이틀 연속 똑같은 제물상 올려

위패·촛불 없는 제단도 흔해

존엄 살릴 수 있는 방안 필요

부산 한 장례식장 공영장례 제물상에 올라온 누렇게 굳은 밥(위). 또 다른 장례식장 안치실에 무연고 사망자 시신에 ‘故 도개공’이라고 표시돼 있다. 부산반빈곤센터 제공

부산 한 장례식장 공영장례 제물상에 올라온 누렇게 굳은 밥(위). 또 다른 장례식장 안치실에 무연고 사망자 시신에 ‘故 도개공’이라고 표시돼 있다. 부산반빈곤센터 제공

#1. 제단에 올라온 밥이 누렇게 굳어 있었다. 파인애플 꼭지는 끄트머리가 시들었다. 지난해 4월 27일 부산 동구 A병원 장례식장 102호에 차려진 제물상이다. 당시 71세였던 무연고 사망자 전 모 씨는 그 음식들로 ‘마지막 식사’를 했다.

#2. ‘고(故) 도개공’. 안치실 시신 보관함에 적힌 단어였다. 고인 이름을 그가 거주한 아파트 명칭이 대신했다. 지난해 5월 31일 부산 해운대구 B장례식장에서 무연고 사망자 C 씨는 이름 없이 차가운 안치실에 누워 있었다.

부산에서 무연고 사망자를 위한 ‘공영장례’가 지난해 부실하게 집행된 사례가 대거 확인됐다. 예산 부족 등의 이유로 공영장례를 치르지 못한 경우(부산일보 2월 19일 자 8면 보도)도 많았지만, 장례가 열려도 제대로 치러지지 않은 전례가 적지 않았던 셈이다. 연고가 없거나 시신 인수를 거부당한 사망자는 매년 증가하는 추세라 재발을 막을 실질적인 개선책이 필요하다는 의견이 나온다.

부산반빈곤센터는 지난해 5~8월 부산시 공영장례 조문단과 모니터링단을 집중 운영해 다양한 부실 사례를 확인했다고 21일 밝혔다.

점검 결과, 부실하게 차려진 제물상은 흔했다. 일부 장례업체가 비용을 줄이려고 제단에 음식을 간단하게 올렸고, 오래된 음식 재활용도 다반사였던 것으로 추정된다. 부산시와 구·군에 따르면 보통 공영장례는 장례업체에 위탁하며, 1건당 80만 원 미만이 지급된다.

지난해 7월 22일과 23일 부산 금정구 영락공원 공영장례실에서 이틀 연속 똑같은 제물상을 올린 사례도 적발됐다. 동구 초량3동에 살다 78세로 숨진 이 모 씨, 사상구 괘법동에 거주하다 56세로 세상을 떠난 김 모 씨 장례가 이름만 바뀐 채 연이어 집행된 셈이다. 부산반빈곤센터 최고운 대표는 “모니터링 초반에는 제물상이 부실하거나 음식을 중복 사용한 사례가 꽤 확인됐다”며 “이후 제물상은 많이 개선됐지만, 지속적 감시는 필요하다”고 밝혔다.

위패와 촛불이 없던 제단도 있었다. 지난해 6월 8일 사상구 D장례식장에서 임 모 씨 공영장례가 위패 없이 열렸다. 장례식장 직원은 시민 조문단이 방문한 이후에야 위패를 가져다 놓았다. 안치실 앞쪽에 빈소를 마련한 경우도 확인됐다. 지난해 8월 22일 70세로 숨진 수영구 주민 이 모 씨 장례식은 부산진구 E장례식장 안치소 앞에서 치러졌다. ‘근조’가 적힌 가림막으로 안치소 입구를 보이지 않게 했다.

공영장례는 보통 영정 사진도 없이 치러지고, 보통 4시간 만에 끝나는 경우도 많았다. 최 대표는 “주민등록증만 있어도 LED 영정 사진을 만들 수 있는데 사진 없이 장례가 치러지는 경우도 적지 않다”며 “장례 시간이 짧아 조문단이 방문하지 못한 경우도 있다”고 말했다.

구·군이 공지하는 부고 역시 장례식 시작 이후에 게시하는 경우도 있었다. 지난해 7월 22일 오전 9시 사상구 E장례식장에서 북구 금곡동 주민 손 모 씨 장례가 시작됐지만, 부고는 약 40분이 지나서야 공지됐다.

공영장례는 무연고 사망자 마지막 배웅 길인 만큼 존엄성을 살릴 방안을 찾아야 한다는 지적이 나온다. 사회복지연대 김경일 사무국장은 “제대로 장례를 치르는 업체들도 있지만, 비용을 최대한 줄여 최대한 많은 이익을 챙기려는 업체도 있다”며 “공영장례가 ‘돈벌이’로 전락하지 않도록 관리할 방안이 필요하다”고 밝혔다.

이우영 기자 verdad@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스