[공감] 또 다른 설렘

- 가

길눈이 어두워서 낯선 길을 걸을 때면 자주 헤매는 편인데 그럼에도 불구하고 새로운 장소는 언제나 매혹적이다. 이 골목을 돌면 어떤 풍경이 펼쳐질까 싶어 마음이 설레고 어느 집의 담장 아래에 핀 작은 들꽃 하나를 봐도 마냥 들뜬다. 여행하는 기분. 어쩐지 살짝 흥분되고 현실 감각이 사라진 상태가 되어 나는 길을 잃어도 두렵지가 않다.

이달 초부터 새로운 장소로 출퇴근을 하게 되었다. 내가 다녔던 대학에서 지하철 한 코스의 거리이기 때문에 동네 자체가 그리 낯설다고 할 수는 없지만, 그 시절 골목 구석구석을 돌아다녀 본 적이 없었고 또 이미 세월이 20여 년 훌쩍 지나버렸기 때문에 요즘 나는 새로운 여행지를 탐방하는 자세로 오감을 활짝 열고서 출퇴근 시간과 점심시간을 보내는 중이다.

물론 이런 낯섦에서 오는 긴장과 설렘도 시간이 흐르면 사그라들 것이다. 그 모든 것에 익숙해지고 무덤덤해지고, 예민한 촉수처럼 솟아올라 있던 오감은 잠들어버리고, 아름다운 것을 보아도 아름다운 줄 모르게 되고, 내 생애에 단 한 번 스쳐 지나갈 귀한 장면에도 감탄하지 않게 될 것이다. 여행지에서의 산책과도 같던 걷기는 어느 순간 노동의 일부가 되어 힘들고 지겹게 느껴질지도 모른다. 사람 마음이 그렇다. 언제 타올랐냐는 듯 무심하게 식어버리고 만다.

어쩔 수 없지 않은가, 하고 변명하고 싶기도 하다. 새롭고 낯선 것에 호기심이 생기고 기분이 들뜨는 것은 당연한 일이라고 말이다. 그러나 다시금 생각해 보면 그건 다만 게으름일지도 모르겠다. 이미 익숙해져서 눈감고도 길을 찾을 수 있는데 애써 눈을 커다랗게 뜨기가 귀찮은 것이고 여러 번 다 봤던 장면 같은데 굳이 또 오감의 촉수를 곤두세우기가 피곤한 것이다. 실은 다 안다 싶은 곳에도 내가 놓친 장면들이 무수히 숨어 있고 여러 번 봤어도 아름다운 것들은 여전히 아름다운데 말이다.

아카세가와 겐페이의 〈초예술 토머슨〉이라는 책에서는 자신이 익숙하게 다니던 길 곳곳에서 그동안 미처 인식하지 못하고 지나쳤던 토머슨들을 발견해 사진과 함께 보고서 형식으로 풀어내는 이들의 이야기가 나온다. ‘토머슨’은 현대미술가이자 소설가인 저자가 창안한 개념인데, 더 이상 쓸모가 없지만 건축물이나 길바닥 등에 부착되어 아름답게 보존된 구조물이나 흔적들을 뜻한다. 이를테면 아무도 출입하지 못할 높은 위치에 존재하는 문이라든가, 창문이 사라진 벽에 홀로 남은 차양 같은 것들 말이다. 토머슨을 찾아다니던 사람들은 마침내 노상관찰학회까지 결성했다고 하는데, 나는 그들의 태도에서 묘한 감동을 느꼈다. 그것은 유용함을 표방한 새로운 것들의 홍수 속에서, 무용하게 되어버린 낡은 것들의 아름다움을 찾고 다시금 바라보려는 애틋한 노력이었다.

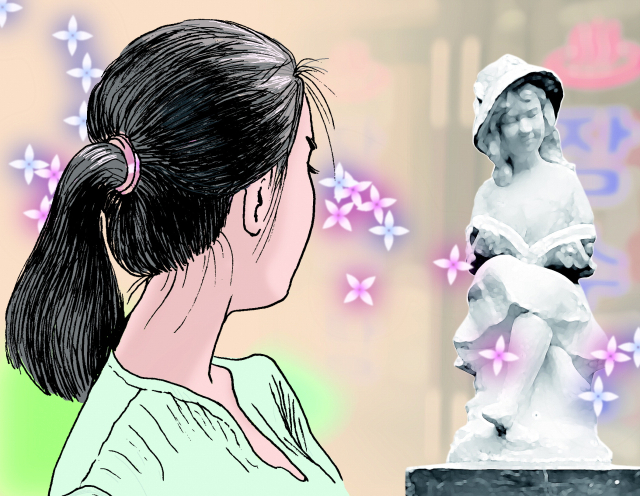

얼마 전 한 소설가와 길을 걸을 때였다. 그가 문득 발걸음을 멈추었는데, 목욕탕 입구였고 꽃향기가 짙었다. 우리는 같이 안쪽으로 가서 꽃향기를 맡았다. 가만히 보니 꽃 옆에 독서하는 소녀상이 있었다. 옛날 초등학교 화단에 이승복과 세트로 놓여있었을 법한 동상 말이다. 목욕탕 입구에 어째서 독서하는 소녀상이? 나는 고개를 조금 갸우뚱하며 웃었는데, 지금 생각해 보니 그 역시 일종의 토머슨일지도 모르겠다. 오래되고 낡고 더 이상 쓸모가 없을지도 모르지만, 그래도 사라지지 않고 담담하게 존재하는 것 말이다.

어떤 존재로부터 숨어 있는 미(美)를 발견하는 마음, 목적지만을 향해 빠르게 걸어가지 않고 발길을 멈춘 채 무언가를 가만히 바라보는 마음. 그런 세심하고도 따뜻한 눈은 이미 익숙해진 길 위에서도 새로운 감동을 찾아낸다. 어린아이처럼 천진하면서도 연구자처럼 집요하게 주위를 관찰해 보자. 우리를 설레게 하는 것들은 무수히 존재하고, 그것을 발견하는 만큼 우리의 세계는 확장될 것이다.

서정아 소설가

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스