[공감] 여름의 커튼

- 가

이소정 소설가

새벽에 잠이 깼다. 커피를 마시지 않아서인지 비교적 일찍 잠이 들었다. 침대 옆 창에는 얇은 여름 커튼이 달려 있다. 커튼을 교체하는 일에 좀처럼 마음이 가지 않는다. 올해가 가기 전에 할 수 있을까? 이런 사소한 일에도 결심이 필요한 나이 듦과 게으름을 누가 알까 봐 부끄럽다. 커튼을 통과해 날이 서서히 밝아오는 것을 보는 일이 새삼 신기하다. 아침이 온다고 말한다. 간다고 말하지 않는다. 겨울 새벽의 한기를 느끼며 아이를 안아본다. 아이는 금방 몸을 뒤척이며 자기 방으로 가버린다. 어릴 때는 한시도 품에서 떠나지 않아서 오히려 내 쪽에서 밀어내곤 했는데 그런 시간이 이제는 지나갔다는 생각이 든다. 깨어있지만 오랜만에 불안하지 않다. 언젠가 본 영화에서 주인공은 똑같은 매일이 반복되는 하루를 살았다. 내게 선택권이 주어진다면 이런 날이 계속되어도 좋겠다고 생각했다. 나에겐 여전히 뼈 아픈 충고가 있고 겹겹이 실패가 있고 이유 없이 흘려보낸 과거가 있지만 나쁘지 않다고 생각된다. 아침이 오고 있고 해야 할 일이 있다. 하지만 일과를 시작하기까지 아직 여유는 있다.

나는 한 해를 보내는 방법에 대해 생각한다. 조용히 혼자 보내는 방법도 있겠고 여럿이 함께 보내는 방법도 있다. 여행을 갈 수도, 쓰고 있던 소설을 마무리할 수도 있다. 내년의 계획을 적어볼 수도 있다. 어떤 방법이든 지난 시간을 돌아보고 앞으로 다가올 시간에 감사하는 일이 새삼 아름답게 느껴진다. 그건 내게 지나온 시간이 있고 앞으로의 시간이 있기에 가능한 일 같다. 올해를 살아냈고 내년을 살 것이라는 확신에 찬 마음.

지난주 나는 송년 모임에 대한 전화를 받았다. 코로나로 지난 이 년 동안 내게 연말 모임은 없었다. 꼭 필요한 모임도 대부분 취소됐다. 아쉬운 마음에 지난해 온라인으로 비대면 송년 모임을 했다. 줌을 켜 놓고 화면으로 서로의 얼굴을 보며 이야기를 나누었다. 대화는 자주 엉켰고 고정된 배경과 얼굴이 중심이 된 화면은 범죄자의 머그샷처럼 보였다. 그날 나는 친구들 집의 벽지 모양을 알았다. 분위기는 금방 식었다. 직접적인 온기가 없어서인 것 같았다. 한 시간 남짓 얘기를 나누다 우리는 농담처럼 살아남아서 다시 만나자, 라고 말했다.

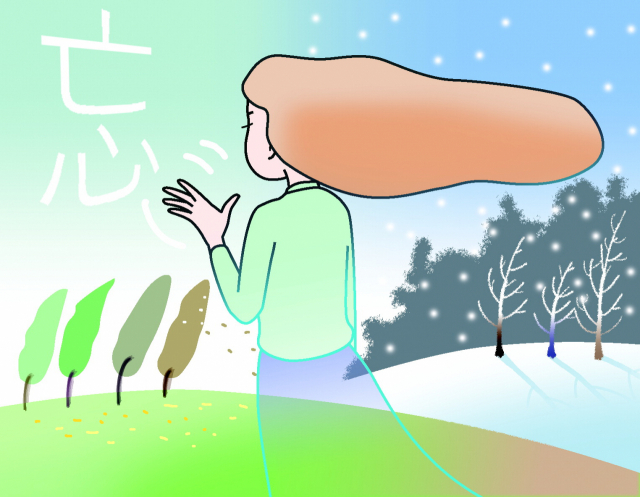

내가 속한 작은 모임에서 올해는 좀 다른 방법의 모임을 해보자고 했다. 고기와 술이 중심이 되는 먹고 마시는 것이 다인 풍경을 좀 바꿔보자는 의견이었다. 그러면서 우리는 망년회의 망에 대해 수다를 좀 떨었다. 망년회의 망이 망할 망(亡)인지 바랄 망(望)인지에 대해서 말이다. 둘 다 아니었다. 한 해 동안 일어난 온갖 괴로운 일을 잊자는 잊을 망(忘)이었다. 망한 절망의 한 해도 아닌, 뭔가를 애타게 바라야 할 마음도 아닌, 그저 잊으며 비우는 것이라는 뜻이 단순해서 오히려 깨끗하고 편안했다.

어떻게 비울까? 누군가 집게를 들고 계속해서 고기를 굽는 일, 돌아가며 형식적인 인사를 하고 건배사를 나누는 일, 이차로 노래방에 가는 일, 숙취로 깨어나는 다음 날. 대신에 다 같이 흑백 사진을 찍으러 가는 일, 옛날 영화를 함께 보는 일, 한 권의 책을 정해 좋았던 구절을 함께 읽으며 한 해를 보내는 일, 불멍을 하며 캠핑장에서 밤을 새우는 일, 야간등산을 하며 별을 보는 일.

그렇게 모여 우리가 죽는다면?

날이 완전히 밝았다. 왜 그곳에 놀러 갔냐고 묻는 폭력이 떠오르고 왠지 그런 이야기들이 무서운 꿈처럼 느껴진다. 살아남아서 우리는 그런 얘기들을 한다. 살아남지 못한 사람들에게 이제는 없는 내일의 확신에 대해, 살아있지만 매일 그날을 반복해서 사는 지옥에 대해서는 제대로 말할 수 없을 것 같다. 올해 일어났던 누군가의 어이없는 죽음과 진행 중인 싸움에 대해, 생의 안전에 대해서 나는 잊을 수 없을 것 같다. 여름의 커튼을 아직은 바꾸고 싶지 않다. 살아남아서 그 일을 하고 싶지 않다.

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스