[나는 ‘대학민국 고졸’이다 ⑤] "내 아이만은 나처럼 살지 않았으면…"

- 가

<부산일보> 디지털 청년기획 '고졸'

데이터로 본 대한민국 청년과 고졸의 현주소

청년들 '학교는 전쟁터' 부모 세대 '현실은 냉혹'

우리나라 청소년은 더 좋은 대학을 향해 돌진하는 불나방과 같다. 대학 가서 뒤늦게 혼란에 빠지는 청년들을 쉽게 찾아볼 수 있는 이유다. 지난 여름 수능을 준비하는 부산 모 고등학교 고3 교실 모습. 부산일보DB

우리나라 청소년은 더 좋은 대학을 향해 돌진하는 불나방과 같다. 대학 가서 뒤늦게 혼란에 빠지는 청년들을 쉽게 찾아볼 수 있는 이유다. 지난 여름 수능을 준비하는 부산 모 고등학교 고3 교실 모습. 부산일보DB

<‘대학민국 고졸’을 곱씹으며>

대한민국 청소년은 매일 전쟁터에서 산다. 목표는 ‘좋은 대학’. 거기서 낙오한 아이들은 요즘 말로 ‘루저(패배자)’가 된다. 최소한 ‘괴물’ 취급을 당하지 않으려 처절한 경쟁 속에서 기를 쓰고 살아간다. 신세계가 펼쳐질 줄 알았던 ‘대입 생존자’들 앞에는 더 큰 쓰나미가 덮쳐온다. 취업이다.

좌표 설정 없이 대학에 간 이들은 블랙홀 속에서 헤매기 일쑤다. ‘욜로(YOLO·개인의 삶을 중요하게 여기는 생활 방식)’와 같은 말을 추종하며 현실을 탈출하려 하지만 세상은 요지부동. 좌절한 청년들은 더는 미래가 없다고 소리친다.

애초에 그들이 ‘고졸’로 하고 싶은 일을 하며 행복한 삶을 살아갈 수 있었다면, 그 엄청난 시간과 사교육비, 등록금을 꿈을 향한 일에 투자했더라면 어땠을까. 대학은 꼭 필요한 사람이 언제든 갈 수 있는 곳일 순 없을까.

청년들의 꽉 막힌 숨통을 틔워 줄 근본적인 ‘혁명’이 그래서 절실하다. 고졸이 부끄럽지 않은 대한민국, 어디서 어떻게 시작해야 할까.

■ 대물림

부산에서 작은 물류 업체를 운영하는 전현석(49·가명) 씨. 그는 평생 짐 하나를 지고 살아간다. 실업계 고등학교를 졸업한 ‘고졸’이란 딱지다. 일찌감치 결혼해 남매를 낳은 그는 그래서 자녀들을 ‘내세울 만한 대학’에 보내는 데 더욱 올인하고 있다.

사교육비를 아끼지 않은 덕인지 첫째는 꽤 이름난 대학에 입학시켰다. 합격 발표가 났을 때 “정말 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰었다”고 한다. 둘째 역시 좋은 대학을 목표로 공부를 시키고 있지만, 마음먹은 것처럼 되지 않아 걱정이다.

한숨을 한 번 내쉰 뒤 전 씨가 말했다. “사실 와이프도 고졸인데 다니던 직장에서 불이익을 많이 당했어요. 을의 입장이다 보니 어디 하소연도 못 했습니다. 그냥 좀 더 빨리 돈을 벌고 싶어서 고졸을 택했던 건데, 어디서든 반복되는 ‘대학은 어디 나왔어요?’란 질문, 그게 콤플렉스가 될 줄은 몰랐습니다. 자식들에게 그런 고통을 물려주고 싶지 않습니다. 애들이 좋은 대학 가서 더 행복하게 살 수 있다면 돈 아끼지 않을 겁니다. 어디서든 학벌 따지는 대한민국 사회가 금방 바뀌겠어요?”

대한민국 노동 인구의 절반가량은 전 씨처럼 고졸 이하의 학력을 가지고 있다. 우리 사회를 떠받치는 중요한 이들이지만 ‘투명인간’ 비슷한 취급을 당해온 게 사실이다. 현실이 그러니 한국에선 다른 어느 나라에서 찾아보기 힘든 특이한 현상이 나타난다. 아래 경제협력개발기구(OECD)의 통계에서 단적인 예를 확인할 수 있다.

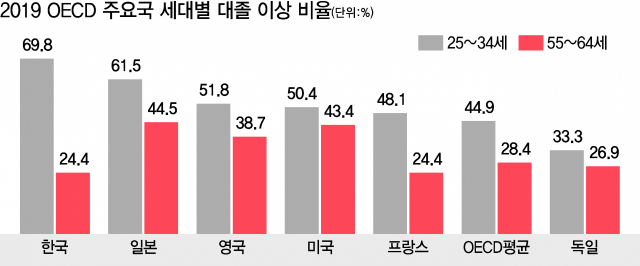

지난해 기준 OECD국가의 25~34세 국민 중 44.9%가 대학 이상의 고등교육을 받았고, 55~64세의 연령대에선 28.4%가 고등교육을 받았다. 그런데 대한민국에선 청년 세대인 25~34세의 69.8%, 부모 세대 55~64세의 24.4%가 고등교육을 이수했다.

청년들은 OECD 평균보다 24.9%포인트(P)나 높은 ‘고학력’으로 OECD 국가 중 독보적인 1위를 차지했지만 부모 세대는 OECD 평균보다 4%P 낮았다. 단순하게 보자면, 부모 세대의 학벌주의가 청년 세대의 대학 진학률을 비정상적으로 높여 버린 게 아닌지 의구심이 들게 한다.

특히 같은 아시아권인 일본(청년 61.5%·부모 44.5%)이나 서구권인 영국(청년 51.8%·부모 38.7%) 미국(청년 50.4%·부모 43.4%)에 비해서도 한국은 두 세대 간 격차가 45.4%P로 눈에 띄게 크게 나타났다. 독일의 경우 청년 33.3%·부모 26.9%로 두 세대 모두 대학 이상의 교육을 받은 비율이 현저히 낮아 한국의 상황과 정반대의 모습을 보인다.

그나마 세상이 급변하면서 한국 부모 세대의 ‘고졸’에 대한 인식이 청년 세대에 그대로 대물림되는 것 같지는 않다. 경제난과 코로나19 팬데믹 등으로 어느 때보다 힘든 환경 속에서 사는 청년들의 인식은 혼란스러우면서도 과도기적인 모습을 보이지만 부모 세대는 오히려 자녀의 학벌에 대한 기대가 더 커진 것으로 분석된다.

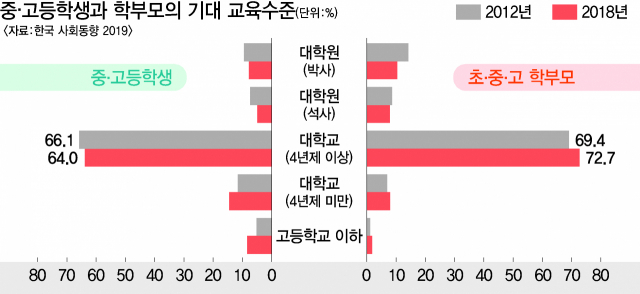

통계청이 발표한 ‘한국의 사회동향 2019’에 따르면, 2012년 한국 중·고등학생의 66.1%가 4년제 이상 대학교를 졸업하길 기대했던 것이 2018년에는 64%로 2.1%P 줄었다. 반면 2012년 초·중·고 학부모의 69.4%가 자녀가 4년제 이상 대학을 졸업하길 원했는데, 2018년에는 72.7%로 기대감이 3.3%P 증가했다. 다만 석·박사 학위 취득에 대한 기대는 중·고생과 학부모 모두 기대감이 다소 줄어든 것으로 조사됐다.

■ 전쟁터

실제 대한민국에서 청소년기를 보낸 청년들의 기억 속 고교 시절은 흡사 ‘사활을 건 전쟁터’다. 대학 진학을 목표로 하는 일반고든, 취업을 목표로 하는 특성화고이든 치열한 경쟁과 스트레스 속에서 살아가긴 매한가지다.

“어찌 됐든 옆에 있는 친구들보다 잘해야 취업이든 대학이든 원하는 목표를 이룰 수 있는 거잖아요. 친구들과 같이 있으면 좋고 재밌지만, 결국은 경쟁자니까요.”

지난해 말 부산 남구 한 특성화고를 졸업하면서 금융업체에 취업한 김 모(19) 씨. 고3 시절, 무척이나 치열했던 삶이 떠오르면 몸서리친다. 오전 7시에 눈을 뜨고 다음 날 오전 1~2시에 눈을 감는 생활이 1년 내내 계속됐다.

“등교하면 진로활동실에서 가서 자기소개서 쓰고 면접 준비를 합니다. 야자(야간자율학습) 때는 NCS(국가직무능력표준) 공부나 면접 예상 질문을 만듭니다. 틈날 때마다 친구들과 모의 면접, PPT 면접, 토론 면접 주제를 분석합니다.”

중간, 기말고사 때는 시험공부도 병행한다. 취업 자격 기준에 내신 등급이 명시돼 있는 경우가 많아 결코 게을리할 수 없다. 혹시나 취업이 되지 않으면 ‘플랜B’로 대학 입시도 준비해야 해 내신 점수가 중요하다.

대학에 가려는 친구들의 상황도 크게 다르지 않았다. 모두가 그렇듯 원하는 대학, 학과에 가기 위해 쉼 없이 달렸다.

올해 부산 연제구의 한 특성화고를 졸업한 노 모(18) 씨는 “사람 일은 모르다 보니까, 나중에 취업도 못 하고 대학도 못 가게 될까 봐 다들 불안해한다”면서 “육체적인 힘듦보다 불안감과 스트레스가 더 컸다”고 말했다.

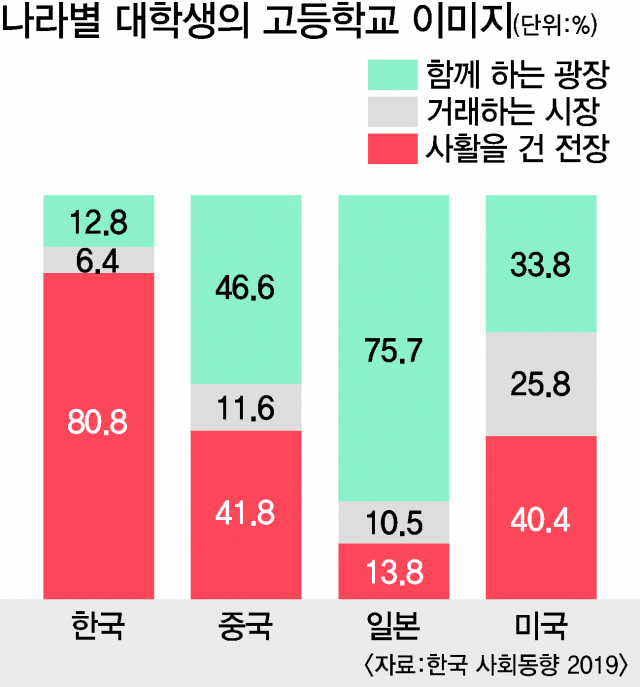

이런 청소년의 삶은 다른 나라에서도 당연할까. 통계청에 따르면 지난해 한국과 중국, 일본, 미국이 대학생을 상대로 고등학교의 이미지를 조사했더니 놀라운 결과가 드러났다.

한국 대학생의 80.8%가 고등학교를 ‘사활을 건 전장’이라고 답했는데, 중국(41.8%)과 미국(40.4%), 일본(13.8%) 대학생보다 월등하게 높은 것이었다. 오히려 일본 학생의 75.7%가 고등학교를 ‘함께하는 광장’이라고 답해 일본의 상황이 한국과 비슷할 것이라는 예상을 깼다. 우리 교육에 근본적인 대수술이 절실하다는 지적을 받는 대목이다.

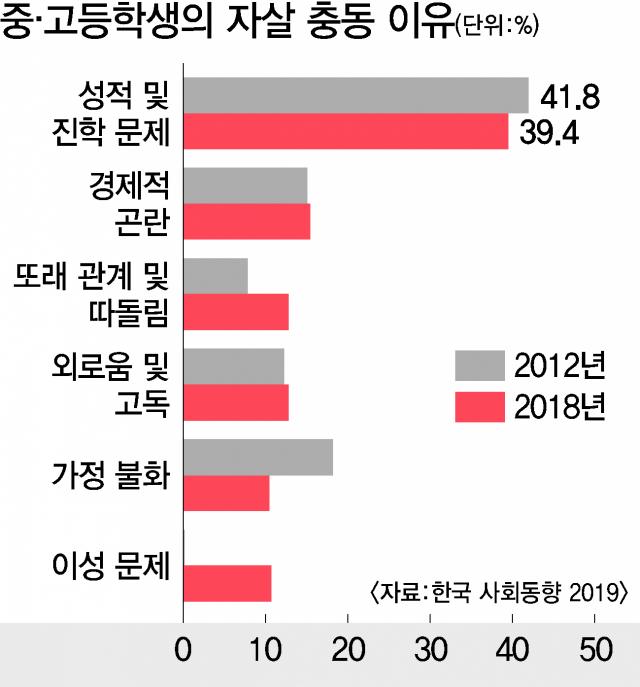

사정이 이러니 한국의 중·고생이 자살 충동을 느끼는 원인 역시 ‘성적 및 진학 문제’가 압도적인 1위를 차지하고, 실제 스스로 목숨을 끊는 청소년이 타국보다 월등하게 많은 것도 전혀 놀랄 일이 아니다.

■ 희망

코로나19로 온라인 수업을 하던 부산의 한 고교 학생들이 지난 5월 등교 수업을 시작하면서 친구들과 반갑게 인사를 나누고 있다. 부산일보DB

코로나19로 온라인 수업을 하던 부산의 한 고교 학생들이 지난 5월 등교 수업을 시작하면서 친구들과 반갑게 인사를 나누고 있다. 부산일보DB

이런 현실 속에서도 청년 세대의 인식 변화를 눈여겨볼 필요가 있다. ‘고졸’이 특별한 꼬리표가 아니라, 용기 있는 결단이라는 긍정적인 이미지로 주목받는 모습이 포착되기도 한다.

부산 모 사립대 졸업자 이 모(28) 씨는 “대학 가기 쉬운 환경에서 캠퍼스 낭만 같은 대학 생활을 포기하고 하고 싶은 일을 위해 과감히 결단했으니 용감하다고 느낀다”며 “무작정 떠밀리듯 대학을 간 친구들보다 의지나 실행력이 오히려 앞서는 것 같다”고 말했다.

그러나 이들은 여전히 우리 사회에서 학력 차별이 사라지지 않고 있다는 점은 용기를 내는 데 큰 걸림돌이라 인정한다. 고졸을 택했다가 이런 차별 때문에 뒤늦게 대학 졸업장을 따는 무의미한 일들이 반복되고 있어서다.

이 씨는 “직장에서 고졸이라고 하면 ‘기특하다’ ‘장하다’고 얘기해 주지만 여전히 ‘너희 이제 고등학생 아니니 정신 똑바로 차려라’ ‘학생티 내지 마라’ 등 차별적 발언을 하는 선배들이 있다”고 말했다.

부산 해운대구에 사는 고교 졸업자 김 모(23) 씨는 “똑같은 실수를 해도 ‘고졸이라 못하는 건가’라고 생각하더라. 현실이 이러니까 나중에 이직하거나 결혼할 때 대학 졸업장이 필요할 것 같아서 지금이라도 다시 대학 졸업장을 딸 준비를 하고 있다”며 “다른 나라처럼 학벌 때문에 큰 스트레스 받지 않고 살아갈 수 있는 나라가 언제 될 수 있을지… 답답하기만 하다”고 말했다.

박세익·황석하·이승훈 기자 그래픽=류지혜 기자 영상·편집 정수원 PD run@busan.com

※ 본 취재는 부산광역시 지역신문발전지원 보조금을 지원 받았습니다.

박세익 기자 run@busan.com , 황석하 기자 hsh03@busan.com , 이승훈 기자 lee88@busan.com , 정수원기자 blueskyda2@busan.com , 류지혜 기자 birdy@busan.com

관련기사

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스