자연에서 찾은 진실, 영원의 미술로 완성하다

황지해 작가의 ‘물이 오를 때’( When the water rises) 전시 전경. 조현화랑 제공

황지해 작가의 ‘물이 오를 때’( When the water rises) 전시 전경. 조현화랑 제공

조현화랑 문 앞에서 잠시 망설였다. 평소 조현화랑 전시는 커다란 통유리로 보이는 내부 모습을 충분히 감상한 후 들어서게 된다. 그런데 이번 전시는 이상하다. 쉬는 날이 아닌데 유리문을 닫혔고 내부는 깜깜하다. 정문에 달린 창을 봐도 내부는 깜깜하기만 하다. 갑자기 화랑을 닫을만한 사건이 생겼나 싶어 몇 분을 망설이다가 조용히 문을 밀었다.

“아! 이렇구나.” 화랑에 들어서는 순간 완전히 새로운 세계가 펼쳐진다. 문이 다른 세계, 다른 차원으로 이동하게 만드는 장치 같았다. 화랑 1층의 깜깜하고 고요했다. 마치 비밀의 숲을 밤에 혼자 산책하는 것 같다. 눈이 어둠에 익숙해지자, 내부 모습이 좀 더 세밀하게 보인다.

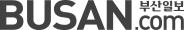

황지해 작가의 개인전 ‘물이 오를 때’( When the water rises)는 밤처럼 어둑한 공간, 천장과 바닥 곳곳을 기다란 망이 가로지르고 그 안에는 민들레 홀씨처럼 허공에 씨앗을 뿌리며 번식하는 박주가리가 솜뭉치처럼 놓여 있다. 포근한 둥지처럼 보이기도 했다. 조명은 네트 위의 식물을 희미하게 비추고 박주가리의 홀씨와 가지는 벽면에 다양한 형체의 그림자를 만들어낸다.

그림자 속 철망의 세부 형태는 육각형으로 마치 식물의 세포와 비슷하다. 육각형의 형태를 가진 망을 사용한 건 작가의 의도이다. 바늘처럼 얇은 박주가리 씨앗이 망에 담기고, 바닥으로 떨어져 번식되며 생명의 순환이 일어나는 모습을 고요하게 보여주는 무대이다.

황 작가는 사실 한국뿐만 아니라 외국에서도 유명한 정원 디자이너이다. 갤러리에서 전시는 처음이라고 한다. 현대미술의 확장에 대한 시도로 조현화랑이 황 작가에게 전시를 제안했다고 한다. 덕분에 기존에 만나지 못했던 완전히 새로운 분위기의 전시를 만나게 됐다.

황지해 작가의 ‘물이 오를 때’( When the water rises) 전시 전경. 조현화랑 제공

황지해 작가의 ‘물이 오를 때’( When the water rises) 전시 전경. 조현화랑 제공

황지해 작가의 ‘물이 오를 때’( When the water rises) 전시 전경. 조현화랑 제공

황지해 작가의 ‘물이 오를 때’( When the water rises) 전시 전경. 조현화랑 제공

“현대인의 불안과 결핍, 빈약하고 위태로운 마음의 ‘선’을 비유하기 위해 찾아낸 것이 박주가리 씨앗이었습니다. 머리카락보다 가는 박주가리 씨앗들이 땅속에 보이지 않는 형상을 어떻게 만들어 내고, 이른 아침 태양이 식물을 통해 어떤 말을 하며, 보이지 않는 기후가 이 세상을 얼마나 아름답게 견고하게 지켜내고 있는가를 보여주고 싶었습니다.” 황 작가가 직접 설명한 전시 기획 의도이다.

황 작가 설명에 더해 조현화랑 유수진 큐레이터는 “정원은 수많은 콘텐츠를 담아낼 수 있는, 스펙트럼이 무궁무진한 그릇이에요. 다양한 형식과 기법, 장르를 초월해 이용자와 상호작용 합니다. 끊임없이 형식과 역할을 확장해 나가고 질문합니다. 정원이 현대미술이 될 수 있다고 생각하는 이유”라고 소개했다.

1층 전시장 안쪽은 조명이 하나도 없고 외부에서 들어오는 빛도 없어 완벽한 암흑을 만들었다. 보이는 건 없지만 진한 흙냄새가 느껴진다. 기장에서 직접 가져온 엄청난 양의 양토(식물 생존에 필수 영양소가 되는 무기질이 많고 통기성도 좋은 비옥한 흙)이다. 작가에겐 어머니의 텃밭을 상징하는 냄새이며 관객은 각자가 떠올리는 흙에 관련된 경험이 떠오를 것 같다.

권대섭 작가의 전시 ‘돌아오는’ (Reduction) 전시 전경. 조현화랑 제공

권대섭 작가의 전시 ‘돌아오는’ (Reduction) 전시 전경. 조현화랑 제공

권대섭 작가의 전시 ‘돌아오는’ (Reduction) 전시 전경. 조현화랑 제공

권대섭 작가의 전시 ‘돌아오는’ (Reduction) 전시 전경. 조현화랑 제공

권대섭 작가의 달항아리. 조현화랑 제공

권대섭 작가의 달항아리. 조현화랑 제공

전시장 2층은 1층과 닮은 듯 다른 전시가 열리고 있다. 1층이 밤의 숱이라면 2층 권대섭 작가의 전시 ‘돌아오는’ (Reduction)는 다도해 같은 모습이다. 권 작가는 한국 최고의 달항아리 작가로 불린다.

이번 전시는 작품뿐만 아니라 배치 역시 작품으로 불릴 정도로 품을 많이 들였다. 나무 차탁 10개를 제작한 후 그 위에 저마다 생김새가 다른 달항아리를 올렸다. 10개의 차탁과 달항아리는 전시장 바닥 곳곳에 놓여 있다. 마치 바다와 섬이 아름답게 어우러진 다도해 풍경이 연상된다. 해운대 앞바다가 보이는 안쪽 공간에는 벽면을 따라 달항아리와 주병, 사발 20여 점을 도열하듯 놓았다. 표면에 아무런 그림이 없는 민무늬 도자는 한국에만 있는 형식인데 묘하게 계속 쳐다보는 매력이 있다. 사실 완벽한 비율의 민무늬 도자는 엄청난 내공을 가진 작가들만이 만들 수 있다. 40년 달항아리만 만든 권 작가의 실력을 가늠할 수 있는 요소이기도 하다.

전시장 안쪽에서 만나는 권대섭 작가의 민무늬 도자. 김효정 기자

전시장 안쪽에서 만나는 권대섭 작가의 민무늬 도자. 김효정 기자

전시장 안쪽에서 만나는 권대섭 작가의 민무늬 도자. 조현화랑 제공

전시장 안쪽에서 만나는 권대섭 작가의 민무늬 도자. 조현화랑 제공

권 작가는 “백자를 보면 ‘푸근하다’ ‘정겹다’ ‘따스하다’ ‘누이 같다’고 해요. 저는 그리 보지 않아요. 절대 편하지 않습니다. 긴장감이 넘치고 당당하고 웅장합니다. 힘과 생명력이 넘치는데 그러면서도 절제가 있어요. 굽과 몸통, 구연부의 비례가 조금만 안 맞아도 얼빠진 사람처럼 맥이 탁 풀립니다. 엄청나게 정교하고 예민합니다. 더 벌릴 수도 있고, 더 오므릴 수도 있는데 최대한 힘을 유지한 채로 만들다 긴장미가 최고점에 달했을 때 귀신같이 손을 놓는 것. 대충 만들어서 나올 수 있는 기운이 아니에요”라는 말로 작업의 어려움을 설명했다.

1층과 2층의 전시는 흙과 자연이라는 공통된 주제를 각기 다른 현대적 조형 언어로 탐구하고 있다. 이 전시는 16일까지 열린다.

관련기사

# 실시간핫뉴스

![[BIFF] “‘오징어 게임’ 흥행은 봉준호 감독 ‘1인치 장벽’ 무너진 순간”](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/10/14/2021101419122487843_m.jpg)