‘국내 1호 분산에너지 특화지역’을 잡아라!…지자체 경쟁 ‘후끈’

부산시가 ‘강서구 에코델타시티(EDC)와 인근 산업단지’를 묶어 분산에너지 특화지역을 지정 신청을 할 계획이다. 사진은 에코델타시티 조감도

부산시가 ‘강서구 에코델타시티(EDC)와 인근 산업단지’를 묶어 분산에너지 특화지역을 지정 신청을 할 계획이다. 사진은 에코델타시티 조감도

‘국내 제1호 분산에너지 특화지역’을 잡아라.

‘지역별 차등 전기요금제’ 및 ‘분산에너지 특화지역’ 도입 근거 조항을 담은 ‘분산에너지 특별법’이 오는 6월 14일 시행되는 가운데, 내년 상반기에 지정될 ‘1호 분산에너지 특화지역’을 따내려는 지자체간 경쟁이 치열하다.

23일 산업통상자원부와 부산시 등 지자체에 따르면 현재 ‘분산에너지 특화지역’을 노리는 지자체는 부산, 울산, 제주, 경기, 경북, 전남, 전북, 나주, 영암 등 광역·기초단체를 모두 포함해 10곳을 훌쩍 넘어선다.

특화지역 특성상 원전 소재지(부산·울산·경북·전남) 가운데 1곳은 ‘1호 특구’ 지정이 유력시된다. 현재 특화지역 지정 1순위 후보로는 광역 지자체 중 부산시와 울산시, 제주도가 꼽힌다.

산업부는 오는 9월까지 특화지역 운영 및 사업계획 등 가이드라인을 마련하고 내년 1~2월께 공모 절차를 거쳐 내년 상반기에 특화지역을 지정할 계획이다.

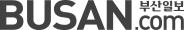

‘부산형 분산에너지 특화지역’ 모델(안). 부산시 제공

‘부산형 분산에너지 특화지역’ 모델(안). 부산시 제공

정부는 특화지역 내 PPP(직접전력거래) 등 전력시장 거래원칙의 예외를 적용하는 한편, 일정 규모 이상 택지·도시 등 개발 시 일정 비율 이상 분산에너지 사용을 의무화할 방침이다.

특화지역은 ‘전력 직접거래’가 가장 큰 인센티브다. 예산지원 및 정책금융 지원도 이뤄질 전망이다.

특화지역으로 지정되면 전기 사용자와 분산에너지 사업자 간 직접적인 전력거래 허용을 통해 요금 등 전기사용자의 공급자선택권이 부여된다. 전기판매사업자들이 전력을 생산해서 일정 구역내 예컨대, 10만 가구, 10개 이상의 사업자(기업)들에게 전기를 직접 판매하기 때문에 전력요금 인하 효과가 기대된다.

따라서 특화지역으로 지정되면 ‘전력 먹는 하마’로 불리는 수도권에 집중된 데이터센터나 반도체·이차전지 등 첨단기업 유인 효과와 함께 태양광·수소연료전지발전 등 신재생에너지 기업 유치에 탄력이 붙을 수 있다.

산업부는 ‘1호 특구’로 특화지역을 1개만 지정하면 지자체 간 경쟁이 과열될 수 있다고 보고 2개를 지정하는 방안을 유력하게 검토중이다.

이와 관련, 부산시는 ‘강서구 에코델타시티(EDC)와 인근 산업단지’를 묶어 특화지역 지정 신청을 할 계획이다. 현재 부산연구원은 관련 연구용역을 진행 중이다.

부산시는 단기적으로 2027년까지 EDC 내 집단에너지(연료전지·수소혼소·LNG), 수소연료전지발전 등 스마트시티형 표준 모델을 추진한다. 중장기적으로는 수소항만, 탄소중립 공항 등 신재생에너지 기반 정부계획과 연계해 2030년까지 부산항 신항, 가덕신공항 등 주요 핵심 인프라에 적용 가능한 자급자족형 모델을 추진한다. 또 추가발굴 검토지역으로 ‘해운대 신기가지 집단에너지 지역’에는 기반 유지 보수 보조, 열전용설비 연료가격 특례, REC(신재생에너지 공급인증서) 가산점 적용 등 특화 분산편익을 지원하고, ‘동남권의과학산단 중심 첨단산업단지’에는 반도체(ESS 구축), 이차전지 및 에너지 다소비 의료시설(전력요금 인하) 등 맞춤지원을 할 계획이다.

울산시는 온산국가산업단지 내에 특화지역을 추진중인 것으로 알려졌다.

울산시는 17개 시·도 중 최초로 ‘분산에너지 활성화 추진전략’을 발표하는 등 특화지역 경쟁에 앞다퉈 나선 형국이다. 울산시가 내건 로드맵에는 △부유식 해양풍력 및 태양광 △중소형 원자력발전 △ESS(에너지저장장치) △수소복합화력발전 △수소연료전지 등 각종 발전원이 두루 담겼다.

관련기사

# 실시간핫뉴스

![[BIFF] “‘오징어 게임’ 흥행은 봉준호 감독 ‘1인치 장벽’ 무너진 순간”](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/10/14/2021101419122487843_m.jpg)